近年來,隨著文化創意產業蓬勃發展,各類文創比賽層出不窮,不斷涌現的獲獎作品以別出心裁的設計理念打開了人們想象的邊界,也給文創產業發展提供了動力。不過,當比賽落幕,那一個個曾在聚光燈下亮相的獲獎作品卻隨之淡出了人們的視野——

那些獲獎文創作品去哪兒了?

追蹤獲獎文創的最終去向,“文旅中國”客戶端記者采訪了文創產業鏈中的多個環節,探挖文創從設計到走進市場、面向大眾過程中存在的問題。本期,讓我們將目光聚焦于產業鏈上游,看看設計師在完成設計后都經歷了啥事。

問

“誰幫你賣?賣到哪?”

答:楊慧子(北京聯合大學藝術學院工藝美術系教師、獨立設計師)

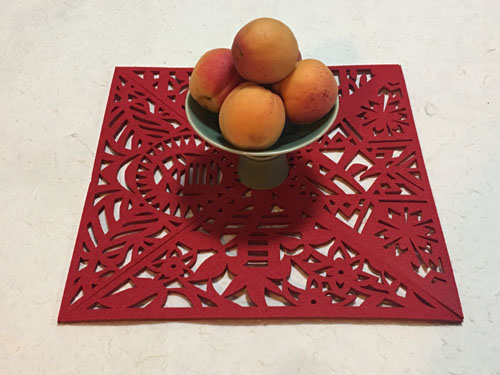

▲ 楊慧子設計的二十四節氣剪紙七巧板

獲獎文創作品去哪了?這是個讓很多設計師無奈的問題,因為對很多人而言,獲獎文創最終還是回到設計師手里了。

這一困境與文創產業鏈存在的問題息息相關。在我看來,所有文創都面臨兩個“坎”——一個坎是從設計稿到實物打樣,另一個坎是從實物打樣到批量生產。第一個坎決定文創能否成型,第二個坎則決定了文創能否走向市場。而從設計到市場的整個過程里,最重要的決定因素還是渠道——誰幫你賣?賣到哪?如果這兩個問題無法解決,一件設計就可能只是一個效果圖,最終也只能停留在設計師手里。

以我本人為例,我喜歡將傳統工藝和潮流設計相結合,也在很多文創比賽中獲過獎。遺憾的是,我的設計大多還留在我的手里。比如,我之前設計過一款二十四節氣剪紙七巧板,為了讓作品看起來更美觀,我聯系了工廠訂做包裝盒。但廠家的答復是,訂貨量達不到1000個就無法生產,當時我咬咬牙,花了1萬多元訂做了1000個包裝盒。這些包裝盒摞在一起大約占了4立方米,近乎摞到屋頂。尷尬的是,由于缺乏訂單,直到現在,大部分盒子還囤在我家……

不能否認,目前的文創比賽常常給設計師提供資金補貼,個別比賽甚至提供實物轉化經費,助力設計效果圖轉化成實物,獲獎后,主辦方還承諾給設計師提供轉化平臺。但大多數情況下,設計師靠著資金支持做出的一套實物可能僅用于比賽展覽,很難真正轉化成產品投入市場。

是比賽沒有幫設計師對接市場嗎?其實也不是。每次比賽都會有商家來采購,但真正和設計師達成合作的少之又少。之前一次文創比賽,主辦方幫助我們和一家博物館接洽,對方同意我們把文創拿去售賣,但無法幫助我們進行生產,更無法保證后續銷量,最終我們沒能達成合作。有時候,我倒是會接到一些小批量訂單,即便如此,我們仍然需要按生產線要求的最低數量投產。這樣一來,前期投入就要設計師自己承擔,大量囤積產品也無法賣掉,最后還是相當于設計師自己為自己買了單。大賽承諾的“平臺搭建”也就成了空話。

所以,作為勢單力薄的獨立設計師,我最頭疼的還是渠道問題,這一壁壘僅憑我們設計師單打獨斗是難以逾越的。我十分期待相關部門可以協助搭建一個完備的文創產品成果轉化平臺,讓商家真正參與到產品設計開發和投產面市的全流程,為作品提供根本保證。

問

“設計為何而作?”

答:小樹(青年設計師)

▲ 小樹設計的《相由心聲》八音盒系列作品

在追蹤獲獎文創作品的去向之前,或許應該首先回答“設計為何而作”這個問題。當下,各種類型的文創大賽遍地開花、魚龍混雜,在我看來,造成這一趨勢的一個不容忽視的動因是參賽群體的內在需求。

文創比賽、展覽的參加群體無外乎幾類:從事文創的設計師、院校師生、專利權持有人、工藝美術師、手工藝制作者、非遺傳承人等。在我參加各類文創比賽、展覽的閑暇,我和其他的一些參賽者也經常在一起聊天。大家除了希望通過參加文創比賽、展覽讓自己的設計轉化成產品、真正走進人們的日常生活之外,不同身份的參賽者其實還有著各自不同的訴求。

比如,有一些人可能已經在某個領域做品牌做得很成熟了,但仍舊非常熱衷于參與各類評獎活動,因為他們認為奪得名次意味著取得了某種程度的認可,而“被認可”的次數多了,其作品的高商業附加值也就有了更為客觀的佐證。所以,他們更看重榮譽背后帶來的潛在商業利益,設計的轉化落地并不是重點。

再比如,有些參賽者在企事業單位任職或者是院校的師生,參加比賽更像是一種給個人職業技能水平攢“積分”。有過在某個大賽獲獎的經歷對于評職稱、找工作等,即便不是必選項,也是很好的加分項,所以他們來參賽往往也是取得名次,點到則止。

撇開以上這些因素不談,從我個人的經歷來說,文創比賽的獲獎作品鮮見于世可能還有一種情況:作品受自身屬性的限制而無法批量生產,經過設計、制作、獲獎、參展等環節后,順利找到了買家,被“雪藏”。

我設計的《相由心聲》八音盒系列作品去年獲得了2019世博·金茶花文創比賽的銀獎,它是一套運用大理白族銀器制作工藝制作而成的12件生肖動物造型的八音盒。其實,我的這套設計緣起于我想給我的小侄女準備一個生日禮物,但是做著做著就做成了一套12件。能夠在比賽中獲獎,我覺得真的是蠻幸運的。對我來說,它最終的歸宿可能就是賣給一個喜歡它們的買家,這樣我能盡快收回成本。畢竟,制做這樣一套貴金屬的作品,對剛剛走出校園的我來說,投入還是蠻大的。而且,這類文創作品的文化屬性更加強調特色材質和手工附加值,因此市場的需求未必很大,要批量生產也并不現實。

問

“針對的是不是偽需求、偽痛點?”

答:陳文(杭州膳佳家居用品有限公司創始人CEO)

▲ 陳文設計的金怪獸馬克杯套裝

文創設計作品獲獎了就一定能落地,成為“爆款”嗎?未必見得。對于“爆款”而言,設計既不是充分條件,也不是必要條件。設計的作用更具體的表現是提高產品的競爭力、提升用戶體驗、為品牌創造溢價空間。因此,一個產品是在保證了品質,有了市場需求,獲取了價格優勢之后,再談到更精妙的設計的。

談到文創,人們通常在說它的狹義概念,比如針對某個博物館等機構設計的比較顯性文創產品,或者一些不追求顯性表達的對傳統文化、娛樂IP、時尚IP等深耕細作的創意設計。而從廣義來講,沒有產品不是文創。

對于文創作品而言,獲獎的確是一種肯定。但要完成文創作品的創意變現,實現產品的最終落地,實際上要考量的是三個維度:商業導入、用戶需求和供應鏈完備。任意一個維度的不適配,都會導致產品的中途流產。

一個產品設計之初就需要想清楚它的商業邏輯,如何定價,有沒有渠道,它的商業模式是什么。其次,要從用戶的視角來審視,這個設計針對的是不是偽需求、偽痛點,在現階段是否有必要花費一定的代價來實現。再次,要衡量好如何做到控制成本、提升品質來實現設計,這其中要考慮的內容非常之多,比如如何讓工人快速熟練制作工序和工藝。

我們公司有一款產品“飛碟杯”獲得過中國智造大獎和設計紅星獎,自推出以來已經賣了超過5萬個,算是一個“小爆款”了。它的最終問世,也是經歷了一個比較艱辛的過程。最大的難點是跑供應鏈,這個過程沒有捷徑,我當時有整整半年的時間都在密集地出差,一家一家工廠地跑,在生產線上蹲守,針對工廠反饋的問題及時在保持原本設計的基礎上對圖紙做細微調整。就是在這樣反復的打磨之下,我們成功地控制甚至是降低了成本。如今,我們已經可以做到供貨價和最初預設成本價相當,大大提升了產品批量生產的利潤空間。

在設計這一行干得時間越長,就越理解一句話:“少動手,多動腦。”否則,一個糟糕的設計,比較幸運的情況是老板為你買單,其次是客戶為你買單,最慘的就是自己為自己買單。

事實上,文創從設計理念到最終投入市場的過程中,設計師是初始的動力源,但也僅僅是生產的第一步。作品能否成型?成型后能否批量生產?量產后又能否被大眾接受?設計、打樣、規模化生產、市場推廣,這其中的每一個環節都困擾著設計師,決定著文創產品的生死,決定著產品究竟能否抵達消費者。(趙若姝、王學思)

轉自:文旅中國

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964