一群熱愛戲劇、有著舞臺理想的年輕人聚在了一起。在租來的一個小小排練室里,這群年輕人用廢紙扎成人形臨時道具,在反復排練中完善劇本、調整表演狀態,同時進行配樂和道具、舞美設計……25天后,一臺舞臺劇出爐了——

不到一個月,十來個人排出的一臺劇靠譜嗎?他們為什么要這樣做,他們又是如何做到的?帶著這樣的疑問,記者近日走近這群年輕人——

1

原創劇本匱乏是多年來在青年舞臺劇創作中存在的老問題。出于市場考慮,很多年輕人撰寫劇本時習慣走套排改編經典文學、影視劇的捷徑。有評論人士批評指出:如今年輕創作者的舞臺作品中,有太多怨氣在里面,更多表達的是人生的無奈。“沒錢、沒姑娘、沒機會”,成為舞臺上年輕創作者強調最多的“情緒”。面對舞臺,年輕創作者多多少少顯得有點浮躁,有點表面化——

原創劇本:源自疫情落于《九歌》的“形而上”

編劇閆小平同時也是這臺舞臺劇的發起人,是個“85后”女孩。

席卷全球的新冠肺炎疫情讓閆小平有了想法。青春時尚、擅寫傳統戲曲劇本、古典文學功底深的她,想到的是屈原的《九歌》。《九歌》里,初民突破恐懼,深入精神層面,與“災難”“死亡”等對象交流。

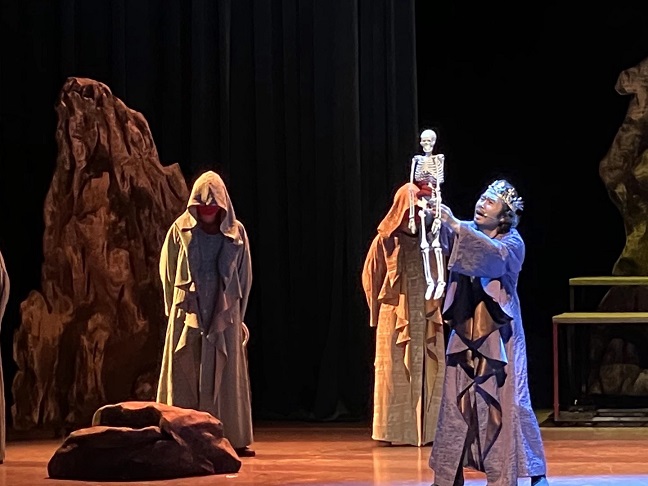

▲ 《九歌》劇照

“先民的祭祀樂歌經屈原的萃取,形成了名篇《九歌》。詩中飽注著屈原的個人情感,也保留了原始的神話文本。從中可以讀到先民是如何試圖理解災難、時間、自然規律以及人與他者的關系的,并充滿力量地表達出來。”閆小平說。

“疫情期間,我和大家一樣封閉在家,失去了面對面溝通的機會,只能在線上隔空交流,但是對話非常重要。”意識到這一點后,她想到了《九歌》中的人神對話,“一時間,全世界仿佛都陷入對疫情的恐慌中,在與病毒斗爭的過程中,我們的生產生活方式發生了變化。很多人總結疫情的經驗教訓,其中一些說法我并不完全認同。面對災難,人類需要反思自己的行為,但更重要的是如何克服困難、繼續前行。”這種“對話”“突破”的強烈意識,成為她創作的靈感基礎。

閆小平覺得,可以從屈原的《九歌》里的形象、故事中,挖掘出某種現代意義。如果能用現代的方式講述遠古的故事,在精神層面對新冠肺炎疫情進行反思,并觸動觀眾對藝術、文化、生命等問題的響應,應該是一次很有意思的創作。

閆小平思索著疫情給人類帶來的種種改變之后的哲學思考。6月,她開始創作劇本,屈原的《九歌》中的大司命、少司命、湘君、湘夫人、山鬼、河伯等人、神被置于同一時空,神的死亡驅動全局,災難貫穿始終,而人不肯停留,奮力向前,帶來了新的救贖。

6月動筆,8月三稿定稿,閆小平拼了。

“以往創作的劇本寫出來后可能會放在一旁,但是這個故事我是真想呈現在舞臺上。”閆小平說,她的性格并不是那么積極主動,很多時候需要別人“推”著她前行,但對她來說,這次創作和思考一直有一種內生的推動力。當閆小平拿出劇本,有業內資深專家覺得“很意外”。這位專家本來對當下一些青年人的精神面貌感到失望,讀過劇本后覺得這部作品呈現出的用心、用情的思考,以及將磅礴的古典情懷與現實相融的勇氣,值得鼓勵。

閆小平受到了鼓舞。隨后,在“2020老舍青年戲劇文學創作人才培養計劃”中,這部劇本入選并得到了評委的肯定。評委專家表示:“疫情之中,發生在人類身上的事何其劇烈,也更幽微。于創作而言,這是一個思考的時刻,有助人們理解在疫情之外還發生了什么事情,以及我們期待發生什么改變。”

2

從原創劇本到成為一臺公演的舞臺作品,要解決演員、場地、道具、音樂、人員調度、資金等一系列問題,單槍匹馬的劇本創作者在面對這些問題時往往束手無策——

誕生:有一群年輕人站了出來

閆小平說,當《九歌》剛開始寫作,北京青年戲劇工作者協會秘書長邵澤輝就給予關注和支持。當時間緊張面臨困難時,她向邵澤輝求助,邵老師欣然同意擔任《九歌》的導演。

有著豐富舞臺戲劇經驗的邵澤輝曾執導過多部青年題材作品,他在導演手法上注重詩意表達,與這部作品的風格十分契合。邵澤輝又建議:融合舞蹈、童謠等元素,并結合以河流作為意象的舞美設計,為觀眾呈現出人和自然共處的舞臺場景。

支持這部作品跟邵澤輝一直以來堅持的理念分不開。他相信,每一代年輕人的身上都帶有時代的優勢與劣勢。這一代人所經歷的成長環境是復雜的,面對快節奏生存、物質消費的誘惑,難免讓人心生浮躁,但他們也有優勢——他們了解這個時代。

“只有了解當下,才能做出引起當代人共鳴的作品。”這讓邵澤輝一直對年輕的戲劇創作者抱有希望。從2008年至今,他一直服務于“北京國際青年藝術節”,希望通過藝術節為優秀藝術青年提供展示的平臺,給予他們扶持。許多青年話劇導演、創作者就是在這個平臺的幫助下成長起來的。

閆小平和邵澤輝迅速在參加過“北京國際青年藝術節”的人員中選擇適合的演員。9位具有舞臺劇表演經驗,然而從事著不同專職工作的演員“出列”。不計較報酬的他們,堅定了閆小平把劇本搬上舞臺的決心和信心。

“為了排這部劇,大家暫時放下手中的工作,有的人當時有影視劇的拍攝、配音的活,居然也都放棄了,每天準時來到排練場,工作近10個小時,卻只有百元的排練費。”閆小平知道,吸引這群年輕人投入其中的并不是報酬,而是發自內心的對舞臺和夢想的追逐和渴望。尤其是疫情讓表演行業一度停擺,很多舞臺劇演員不得不四處尋找演出之外的生存路子。現在有了重新站在舞臺上面對觀眾的機會,這對他們來說變得尤為珍貴。

一群熱愛戲劇、有著舞臺理想的年輕人就這樣聚在了一起。在租來的北京77劇場的一個小小排練室里,這群年輕人用廢紙扎成人形臨時道具,在反復排練中不斷完善劇本、調整表演狀態,同時進行配樂和道具、舞美設計。

排練室里擺放著劇本的桌子上,還放著牛黃解毒片、金銀花顆粒等藥物。因排練時間緊、條件有限,加上氣溫變化等原因,有演員反復上火、生病,但排練從未被耽誤。

▲ 《九歌》劇照

“你知道塑像本來是什么嗎?是人,人應該陪伴人。當一個人害怕的時候,他還能勇敢嗎?……我站出來了,說我是一個巫,開始塑像,換你回來。但我只聽到塑像被霸占和碾碎的聲音。送它登上祭壇,我看到的是幸福朝朝、歡娛暮暮嗎?不,我只看到王的榮耀和人的無辜慘死。”

當劇本里的主要演員念出這部分臺詞,演員徐尉的眼里泛起淚花,蹲在閆小平身旁輕聲說:“我喜歡這個故事。”

閆小平說:“這或許是我們能聚在一起的原因吧。”

3

在如今的演出市場,一部劇目要有比較像樣的呈現,制作經費在一二百萬元非常正常。借助LED屏和聲光技術,很多逼真的場景輕而易舉就能實現。演員則可以在劇場實地排演合成,實現的是排練、演出無縫對接,不會產生對舞臺的生疏感。然而,對《九歌》劇組來說,每分錢都得花在刀刃上——

資金:經費有限,辦法更得無限

該劇創作統籌李萌兼任了排練和演出當天的音響工作,制作人代妙嵐負責創排成本預算工作,每天要在點餐平臺上靠優惠券算出最經濟實惠的用餐模式。

吃飯的事兒還好辦。不過付不起裝置費用的話,那些想要在舞臺上呈現的效果就要放棄,怎么辦?

“由于預算有限,我們只能在排練中解決一些細節問題,隨后在演出前把演員拉到劇場聯排一次。包括服裝、化裝、燈光、布景等都要到劇場試,現場調整。如果要改,就在現場改。縫衣服也要在劇場后臺縫。”閆小平早已預想過演出會面臨怎樣的艱苦條件,但她更多想到的是,演出的劇本和演員能否立得住。

這就意味著必須在臺下認真解決好劇本、演員、表演的問題。在劇場排演時要解決其他輔助演出的問題,根本沒有時間去細摳故事和表演,這就對劇本和演員提出了更高的要求。

“我記得劇本中有一場戲要呈現演員在水底的感覺,需要用到‘水幕’一般的畫面。我問過道具設計老師,時下流行的舞臺效果最好的道具——燈光直接打在裝水的塑料薄膜上的裝置,需要十幾萬元。這幾乎是我們的全部預算。我放棄了。我說我們就用傳統的方式。”

▲ 導演邵澤輝(左)和舞美設計趙達在舞臺上研究置景方案

這樣做的代價就是演員的表演必須讓觀眾有代入感。閆小平說:“這是戲劇最令人著迷的地方,只要本子立得住,演員演得好,就能帶領觀眾進入假定情境。我們僅僅用燈光和表演就做到了讓觀眾認可。”

不得不承認,在實現劇本舞臺化的過程中,瑣碎的流程、各環節的合作讓閆小平從之前單純的劇本創作者逐漸變成熟悉演出整套流程的“全能選手”。

每一個人的精益求精,鼓勵著這個團隊向完美努力。

“如果時間再充足點,我可以把這段音樂設計得再完美一點。”

“演出的道具設計,我想以后可以再風格化一些。”

“如果……”

然而,25天時間和有限的經費,當然無法把每一個細節做到完美。面對演員認真而辛苦的付出,閆小平有時會感到有一種無以回報的壓力:“我們的演出還沒有面對市場,我也不能回報給大家什么,只有拿出好作品,才能對得起他們。”

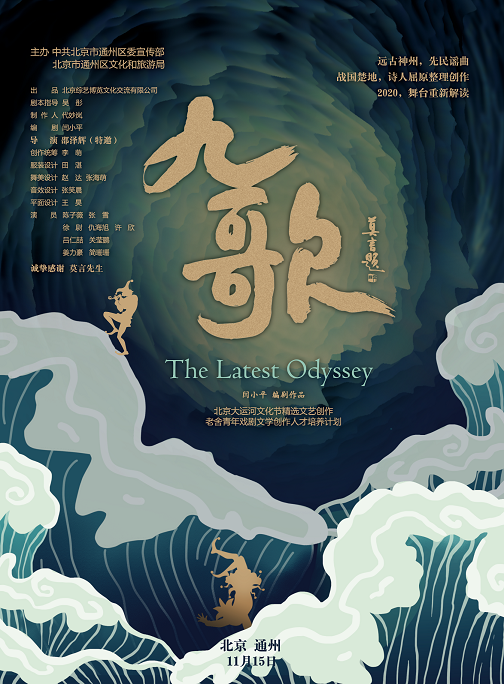

▲ 《九歌》演出海報

亮相北京市首次舉辦的大運河文化節,這部劇作為入選“文藝創作”精選板塊的3部作品之一,11月15日在通州區文化館上演。閆小平說:“也許我們的首演并不完美,但相信隨著不斷打磨,演出會不斷成熟。”

記 者 手 記

這部劇的名字就叫《九歌》。

關注這部舞臺劇,不僅因為它從大運河文化節15部參選作品中脫穎而出,不僅因為這臺劇風格極為獨特,它從古詩詞中摘取了一片樹葉,以屈原的同名詩集命名,在繼承原作浪漫主義色彩的基礎上,創造性地將其中的角色進行了當代詮釋,將《九歌》中的角色演繹出了“人”的溫度,釋放出連天接地的活氣,避免了宏大敘事帶來的空泛說教,將主題寓意附著于血肉靈氣之上。

關注《九歌》,是因為這部劇從劇本到最終呈現的過程,典型地展現了青年舞臺劇的創作排演會碰到什么問題、應該怎么樣解決。《九歌》的誕生,無論從精神還是操作技術層面,都可以作為創排青年舞臺劇的范例。

當然,記者更是被這幫年輕人的奮斗深深打動。這部劇的創作排演,為人們揭開了青年創作之一隅,讓人們看到了青年戲劇人的奮斗一景。正如在今年戰疫的過程中,人們看到了新時代年輕人的熱血與奉獻,感受到了年輕人的成長與擔當。從這臺劇中人們也能感受到新時代青年戲劇人的思索和勇氣,看到他們對觀眾的敬畏和對舞臺的珍惜。

知名劇作家、中國戲劇家協會副主席羅懷臻認為:“這是一部真正的現代小劇場戲劇。劇作氣質極古遠又極現代,是一種現代神話寓言的品格,營造出了一種獨特的劇場氛圍,具有難得的氣質和美感,從中尤能感到生命之間的命運相關、休戚與共。”對一部初排的作品來說,這是相當高的評價。得到業內專家的點贊和頭一撥觀眾的認可,這也許是對他們一段時間默默奮斗的最大褒獎。

▲ 作家莫言在看過劇本后為該劇題字

當然,正如閆小平所說,并不是說搬上舞臺了,就是優秀的作品了,它肯定還存在各種不完美,演出只是一個開始,必須不斷打磨。希望這些有夢想、有干勁的年輕人能夠繼續“在一起”,拿出他們精益求精的作品,贏得更多觀眾的心,也期待更多年輕人能夠有機會釋放蓬勃創作的激情、展示他們尋古問今的才思。

奮斗是青春最亮麗的底色,奮斗本身就是一種幸福!(于帆)

轉自:文旅中國

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964