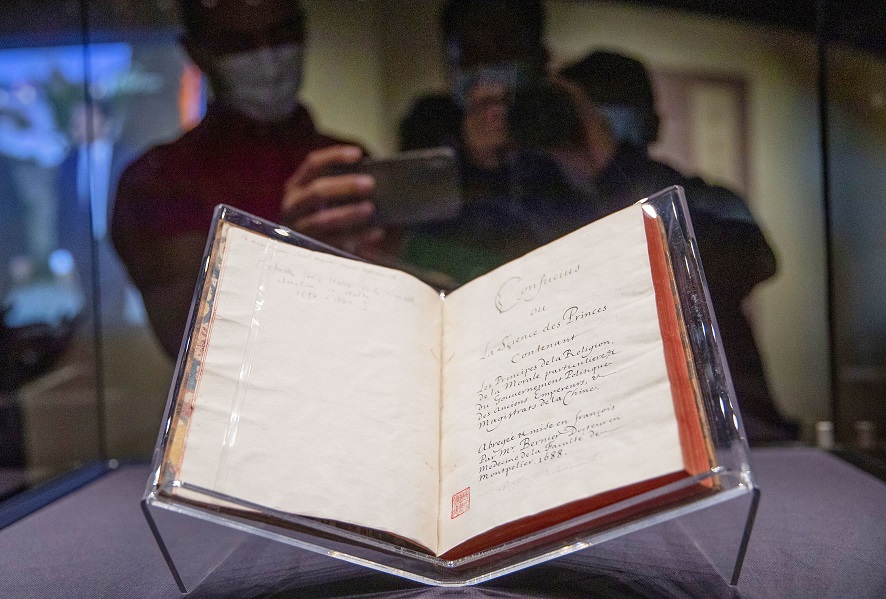

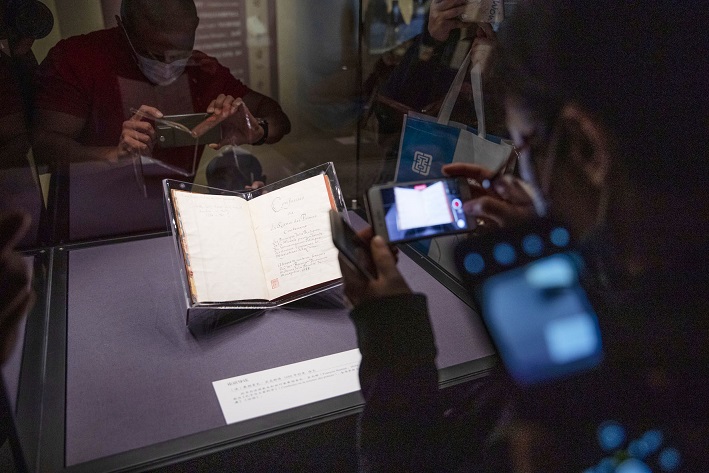

在外交部等機構的協助下,國家圖書館迎來了一份特殊的禮物。2020年11月4日,法文本《論語導讀》典藏儀式暨展覽開幕式在國家典籍博物館舉行。作為首部《論語導讀》法文版原著,此手稿本罕見存世,成為國家圖書館收藏的第一部完整的歐洲啟蒙時期的外文著作手稿。文旅中國客戶端記者在典藏儀式現場目睹了這部書的真容——

法文本《論語導讀》典藏儀式暨展覽開幕式現場

《論語導讀》法文版究竟是本什么書

——第一次有人用法文表達孔子的思想

《論語導讀》全稱是《孔子與王家科學》,翻譯了《論語》約3/4的內容,作者是17世紀法國人弗朗索瓦·貝尼耶。

弗朗索瓦·貝尼耶是一名醫生、探險家,他沒有到過中國,但希望通過用法文翻譯這部作品,給法王路易十四以借鑒。弗朗索瓦·貝尼耶“希望能用中國的智慧,來培育歐洲年輕國王的政治智慧和道德”,希望法國的王公貴族從中“汲取靈感,培養有愛、溫順、質樸和人道的精神”。

“貝尼耶在這部譯著中最大限度地解釋了儒家思想,希望通過這本書讓法國國王學習中國治國理政的思想。”北京語言大學特聘教授、北京外國語大學教授張西平說,這是歷史上第一次有人用法文表達孔子的思想,不過,這部譯著在譯者生前并沒有全部發表,其中的數篇文章曾被節選刊發。直到2015年,這本書才在巴黎重新出版。

鮮為人知的是,《論語導讀》并非從中文直接翻譯為法文。在翻譯時,弗朗索瓦·貝尼耶參考了拉丁文本《中國哲學家孔子》,并將原著的感謝信、導言以及注釋全部刪減,在翻譯正文時沒有完全遵從原著。《中國哲學家孔子》是1687年比利時人柏應理等在巴黎出版的。這本書將“四書”的三部著作《大學》《論語》《中庸》進行了翻譯和注釋,是《論語》在西方的第一個拉丁文譯本。

展覽現場

《論語》曾在歐洲引發“中國熱”

——啟蒙思想家競相捧讀 伏爾泰稱自己是“孔廟大住持”

法國駐華大使羅梁說,法文本《論語導讀》是歷史上首部將一整套儒家經典翻譯成法文的譯著,一經問世便在法國掀起了一股崇尚中國思想的熱潮。這本珍貴而獨特的抄本今天被中國國家圖書館典藏,不僅凸顯了其在文學以及文物領域的特殊價值,更成為法中兩國數百年來聯系交往的有力象征和見證。

張西平說,當時,歐洲人對中國充滿崇敬之情。正是《論語》的早期翻譯和導讀,引發了伏爾泰、孟德斯鳩和盧梭等法國啟蒙思想家的極大關注,推動了歐洲學者對儒家思想和中國文化的研究熱潮。

“伏爾泰將自己的書房稱為‘孔廟’,他寫文章時把自己稱作‘孔廟大住持’,家中擺放著孔子的雕像。除了伏爾泰,狄德羅等都讀過《論語》譯本,而且從中找到了來自東方的重要思想。可以說,來自中國的思想家孔子為西方啟蒙運動輸入了東方精神。”張西平表示。

法國也成為西方漢學的誕生地。早在1814年,巴黎的法蘭西學院就設有滿、韃靼、漢教授,并逐漸建立起了漢學研究體系。

法文本《論語導讀》

看見“另一種文明的樣式”

——幫助歐洲人走出單一文明觀

孔子及其儒家學說一經介紹到西方就激起巨大波瀾,還要從《中國哲學家孔子》書尾所附的一張中國歷史年表說起。

由于中國當時采用的是自然歷史紀年法,與歐洲的宗教紀年法不同,這與西方宗教所宣揚的諾亞方舟、大洪水等事件產生了矛盾,從某種角度威脅到了西方宗教、神學紀年的權威性。當時,啟蒙思想在歐洲興起,這一思潮所倡導的正是從愚昧走向理性、從無知發展為有知。“中國的自然歷史紀年在整個人類歷史上是絕無僅有的,這種自然的歷史觀對當時的歐洲尤其是啟蒙運動產生了巨大影響。”張西平表示。

此外,當明代西方傳教士來到中國后,在西安發現了現藏于西安碑林的唐代“大秦景教流行中國碑”,由于景教正是基督教的一個分支,傳教士們因早在唐代就有基督教傳入中國感到高興,但同時,在沒有基督教的唐朝之前的中國,人們也能夠安居樂業、穿絲飲茶,也從某種角度影響到了宗教的普世圖景。

從1498年哥倫布發現美洲新大陸算起,15世紀到18世紀,是歐洲人發現世界并逐步統治世界的時期,原有的歐洲文明受到沖擊,單一文明觀也逐漸被多樣文明觀所取代,而那時,走遍全球的歐洲人發現,地域比歐洲大、人們的生活比歐洲富裕的國家正是中國。“中國為歐洲人提供了另一種文明的樣式,使得他們能夠更加平和地反觀自身,并逐漸走出歐洲單一文明觀。”張西平說。

法文本《論語導讀》

勾起中法乃至中歐的“初戀記憶”

——彼此愛慕和學習,沒有居高臨下的霸氣,也沒有奴顏婢膝的眉眼

“貝尼耶所譯《論語導讀》入藏國家圖書館,能夠勾起中法乃至中歐之間曾經有過的一段難得的‘初戀’。”張西平說。在距離中國國家圖書館不遠的五塔寺中,有一個特別的區域,名為耶穌會士碑區,在這里靜靜地矗立著34個來華傳教的耶穌會傳教士的墓碑。明清時期,法國傳教士開始來華布道,并于1688年成立了法國北京傳教團,其中不乏來自法國皇家科學院的科學家。

“他們開啟了西學東漸的先河,將西方先進的科學技術傳入中國,加快了中國近代化的步伐,同時又將中國的古代典籍在歐洲翻譯出版,讓歐洲人看到了東方的偉大文明,也為西方啟蒙運動的思想領袖提供了思想武器,儒家思想的世界性意義第一次顯現出來。”張西平說。

這個“初戀期”之所以特別,是因為在那個年代,雙方的交流是平等的。

“歐洲國家的領導人在向我國領導人贈送國禮時,往往會挑選18世紀的禮物。馬克龍此舉,說明了他對于文明間應當和平交流的認可,表明他對儒家文明或者說中華文明曾經在世界文明中起到作用的認同。這個舉動契合歐洲國家關于文明多樣性的觀念。除了馬克龍,德國總理默克爾也曾將一幅1735年‘中國地圖(局部)’作為國禮贈送給訪問德國的習近平主席。這其中的一個原因便是,18世紀對中國和歐洲而言,是一段彼此‘相愛’的歲月。”張西平說,“雖然那個時候雙方都有很多糟糕的狀況,但在彼此的眼中卻非常美好。雙方沒有戰爭,沒有一國對另一國的欺凌,更沒有槍炮政策,文化間以愛慕和學習為主要態度,沒有居高臨下的霸氣,也沒有奴顏婢膝的眉眼。這是那個時代最值得紀念的部分。”

法文本《論語導讀》

在哪里能看到這部書?

——來感受《論語》的世界影響力

為了讓更多的人了解這部《論語導讀》的主要內容及其在中法文化交流中的重要意義,國家圖書館特別舉辦了專題展覽。展覽以《論語導讀》為代表,展出了《論語》在日本和朝鮮地區的刻本,以及17世紀至19世紀的法文、意大利文、德文和英文譯本,體現了儒家經典在世界范圍的傳播。展品中包括貝尼耶《論語導讀》翻譯過程中參考的1687年拉丁文本《中國哲學家孔子》,也有與貝尼耶作品同時出版的佚名法文節譯本《中國哲學家孔子的道德》,還有倫敦1783年出版的增補版法譯本《中國哲學家孔子的道德》,1822年博洛尼亞出版的《中國哲學家孔子的道德》意大利文譯本,德國漢學家花之安(Ernest Faber,1839—1899)于1872年在香港出版的德文譯本,以及英國漢學家理雅各(James Legge,1815—1897)所譯《中國經典》系列中的《論語》部分。

展覽還展出了《伏爾泰全集(哲學辭典)》,以體現他對“論中國”詞條中對孔子的推崇;《狄德羅全集》內則有以“中國”“中國哲學”兩個詞條對儒家思想基本概念和《論語》的語錄節譯,肯定了中國政治思想制度的合理性和儒家道德哲學的普世價值。萊布尼茨關于中國自然神學的論文《中國哲學通信》也在展覽中陳列。展品為漢諾威皇家圖書館藏本的復制件,是谷牧副總理在上世紀70年代訪問歐洲時獲得的贈禮。

此外,人們還有望看到法文本《論語導讀》的中文譯本。張西平教授和他的團隊正在對法文本《論語導讀》進行翻譯,將在明年由商務印書館出版。

記者手記

一本《論語導讀》,是中法人文交流長廊中的一個亮麗的縮影。

中國和法國是東西方兩大文明的代表,兩國文化所共有的開放性、包容性、多樣性和創造性,使得彼此之間相互吸引、相互借鑒、互尊互信、互惠共容,成為推動世界文明融合發展的重要力量。這部法文本《論語導讀》,精妙而細膩地展現了源遠流長的中法文化交流和歷史悠久的中歐友好交往。

學者把中法文明的早期相遇比作“初戀”。而回看中法人文交流,不難發現,從官方到民間,文明與文明之間的邂逅與對話、文化與文化之間的碰撞與交流,使兩國的感情持續升溫,這場“戀愛”一直在繼續:

法國是第一個同新中國正式建立外交關系的西方大國,也是最早同中國建立戰略伙伴關系和開展戰略對話的國家。建交以來,中法兩國人文交流頻繁、深入,塑造了中國和西方文明互鑒的典范。中法兩國互設文化中心、互辦文化年,具有重要的示范效應,為加深兩國民眾間的相互了解搭建了重要平臺。

今年疫情發生以來,中法兩國的互助與共同抗疫,也體現出深厚的情誼。在中國遭遇疫情的危難時刻,法國是最早向中方表達關注和慰問的國家之一,在抗擊疫情期間,法國駐武漢總領事館仍堅持對外開放……當法國遭受疫情重創時,中國也與法國團結一心,大批防控醫療物資運抵法國疫區。法國諺語“困厄之際的朋友才是真朋友”一如中國諺語“患難見真情”——經歷疫情的考驗,中法友誼更加堅實穩固。

如今,兩國持續關注、深入研究彼此傳統文化典籍,必將推動中法兩大燦爛文明交流互鑒,進一步拉近兩國人民心與心的距離,實現更深層次的國相交、民相親、心相通。回顧彼時中法交流往事,對中國學界也有很大意義。如張西平教授認為,就像法國啟蒙思想家結合西方實際、借鑒儒家思想一樣,現在,我們仍需向世界學習,不能搞“中國中心論”,要通過中外文明的比較,了解中華文明的現代意義,在將儒家思想與現代思想結合的過程中,不斷轉化并從中獲取力量。

正如疫情期間我國援法物資標語所言,愿中法這對“模范情侶”在接下來的日子里繼續“千里同好,堅于金石”,為正處于百年未有之大變局的當今世界提供文明交流、文明對話、文明互鑒的范例。(宋佳烜 薛帥)

轉自:文旅中國

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964