在廣東珠海有一家名為“金爵士”的民營文化企業,其項目曾入選“一帶一路”文化貿易與投資重點項目。新冠肺炎疫情發生后,這家以音樂教育和文化演藝為主體業務的企業遭遇了投資人撤資、員工離職等多重危機。在國內疫情得到控制、各類企業復工復產之時,該企業又因30%的海外員工比重和50%以上的國際業務,難以快速回血,繼續面臨生存考驗……外向型文化企業如何扛過全球疫情之困、再復生機?讓我們走近“金爵士”,聽聽他們的故事——

第一屆金爵士國際音樂夏令營合影

從難到難 但不能說散就散

——講述人:“金爵士”創始人 周靜

疫情一開始,我就看到了即將到來的危機,因為行業特殊性,很多項目的前期投入巨大,公司的現金流并不樂觀。但無論我與團隊如何擔憂,“黑天鵝”都已經降臨。計劃好的全國師資培訓、藝考生培訓被迫取消,這兩項其實是我們每年最主要的收入來源。

本以為疫情過程最難熬,結果卻是每個月都比上個月更讓人心焦。2月,原本已安排了工作事項的外籍教師紛紛回國;3月,公司部分股東提出退股。金灣新校區的投資停止,投資人回到香港;4月,部分員工提出離職,因拖欠房租,辦公室的電被掐斷,給外教們租的公寓被催交房租……我的2020上半年沒有溫暖和歡笑,只有寒冷和絕望。

一天,當我正陷入苦思的時刻,一位員工打來電話。我鼓起勇氣,準備迎接糟糕的消息,畢竟員工離職已不是一兩起了。電話里,這位員工有些不好意思地說,他想拿出自己全部的積蓄入股,成為合伙人。

我非常吃驚!面對如此慘淡的現狀,在不少民營企業關門的當下,在利潤微薄又遭遇股東退股的此刻,他為什么提出入股?電話里,他真誠地說:“我一直看好公司,我相信我們會渡過難關,越來越好。”

他說的每一個字都重重地敲在我心上,讓我不由想起早先創業的歲月。

我是西北人,本職是教師,因為自家孩子喜歡音樂,我帶著孩子奔走在各大城市,走了不少彎路,也吃了不少苦,最終孩子在星海音樂學院學習后進入美國伯克利大學深造,學成回國又進入星海音樂學院任教。但是,他的很多同學沒有他這么幸運,因為找不到相應的工作而最終放棄了音樂。

后來,孩子跟導師在珠海做了一場爵士樂公開課,我們拉著自己家的樂器和家具布置現場,沒想到這堂課非常火爆,這激起了我從事爵士樂培訓交流的想法。這想法很簡單:想要讓學過音樂的人能夠繼續在音樂這條道路上走下去。

而現在,“金爵士”已經是我們苦苦經營了6年的品牌,文化演藝和音樂教育這兩個業務板塊都與國際接上了軌。怎能說散就散?想到這些,我咬牙下定決心。

第二天,我用自己的房子做了抵押貸款,支付了辦公室和外教宿舍的房租,暫時緩解了困難。

只有讓大家工作起來,才能找回信心,找到真正的轉機。一方面是號召創作。當時疫情已經在全球范圍內流行,我們就號召海內外的音樂家一起用音樂戰疫。我們的校長、瑞典爵士鋼琴家史蒂芬創作了《生命第一樂章》,音樂總監孫康寧創編了爵士樂版粵曲《花好月圓》,教師團隊則對《澳門組曲》作了爵士樂版的創編。后來,《生命第一樂章》成為珠海唯一入選全球云端音樂會的爵士樂曲目。

爵士樂演出現場

第三屆金爵士國際音樂夏令營課堂

另一方面是啟動遠程培訓。一些身在外國的教師迅速投入線上課程研發,基于國際疫情發展變化的不確定性而開發線上資源,反而拓寬了企業的海外渠道。雖然音樂教學的實操十分依賴現場,但理論教學的線上授課不僅可以節省資源,還讓更多外籍師資的加入成為可能。還有老師開始利用這段時間編撰教材,事實上,2017年,史蒂芬帶領教研團隊編寫整理的教材就已經由高等教育出版社出版,成為中國首套系統性的專業爵士樂教材。疫情發生后,教材研發和版權工作有條不紊而且充滿激情。

第二屆[跨樂]融合音樂學術研討會

在國際疫情蔓延的情況下,我們的國際業務合作取得了突破。5月初,我們正式加入歐洲音樂藝術學院聯盟,成為中國目前的5個成員單位中唯一一家民營藝術教育機構。隨后,我們又作為唯一的中方合作機構簽署了中德聯合培養研究生項目,這使得國內音樂學院有再深造需求的教師和學生們能夠通過在線、線下國內授課和每年為期3個月的境外授課,獲得被德國和中國同時認證的碩士和博士學位。

第二屆金爵士國際音樂夏令營課堂

7月2日,線下培訓教學開始恢復。雖然外教還沒法回來,但學員們表示理解,接受線上線下結合的教學方式。8月,橫琴澳門新口岸正式通關,“金爵士”作為唯一受邀表演的樂團,演奏了“跨樂”的相關曲目,“跨樂”是2018年原文化部“一帶一路”文化貿易與投資重點項目。

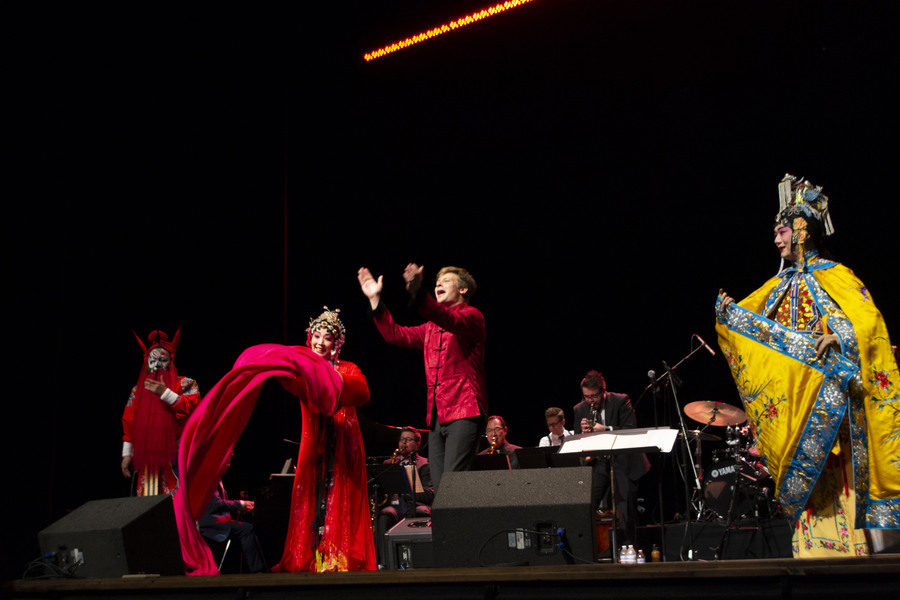

[跨樂]中國戲曲和爵士樂首演音樂會現場

[跨樂]中國戲曲和爵士樂美國巡演音樂會現場

[跨樂]中國戲曲和爵士樂國際交易博覽會展演現場

更重要的轉機來了。我接到了橫琴區政府相關部門的電話,他們請我們在“十一”黃金周期間,舉辦第二屆“橫琴爵士音樂周”,為市民舉辦公益演出。我們要辦的不是一場演出,而是在黃金周里,在5個場地舉行共35場演出。

放下電話,我有一種豁然重生的感覺。我們終于重新開始有收入!像久旱的土地遇到了甘霖,堅持的信念得到了回應:我們的音樂是有力量的,我們的努力又被認可了,我們的企業迎來了新的生機!我想,這是疫情得到控制后的第一個黃金周,是我們企業煥發新生、藝術家們重登舞臺的機會,也是橫琴旅游業復工復產必須搶抓的機會,是我們珠海展示旅游承載力和文化自信的機會。

接下來是一個多月的白天黑夜連軸轉。因為疫情控制的向好趨勢,黃金周期間到橫琴旅游的人數激增。而爵士音樂節的演出為橫琴增添了文化亮點,35場演出使游客的停留時間大大增加,帶動了茶飲、購物等消費。據統計,整個黃金周期間,超過10萬人次在橫琴駐留,游客數和消費都創下了紀錄。沒有海外音樂家的現場加持、沒有很多大牌樂隊的演出,我們依然將黃金周期間的橫琴打造成了一座“愛樂之城”。

第二屆橫琴爵士音樂周演出現場

困難還沒有完全過去,但新的機會總會來到。我們看起來像是一群理想主義者,但音樂總是能給我們力量。畢竟,愛音樂的人那么多。

“音樂周升級成了面向游客和公眾的盛會”

——講述人:“金爵士”職員 肖文韜

疫情來了,公司受到沖擊,我并不感到特別意外,因為周圍的企業大都面臨一樣的困境。更何況爵士樂還不是非常大眾的音樂類型,我們的培訓雖然專業,但并沒有賺很多錢,公司一直以來的追求是要做最專業的爵士樂培訓機構,這就使得師資的門檻比較高,盈利能力不是很強。我早就做好了減薪甚至公司暫時停辦的準備。

真正讓我們振奮起來的是公司決定10月舉辦第二屆橫琴爵士音樂周。去年的音樂周上,我見到了許多國際爵士樂界的“大神”。本以為今年辦不成了,可沒想到公司沒有放棄,而是選擇迎難而上。音樂周期間,讓我吃驚的是,現場觀眾熱情地圍著舞臺,要么一同搖擺,要么用手機點著光亮,有一瞬間我都恍惚了——這不就是電影里的“愛樂之城”嗎?這是一個難以為繼的公司實現的事情嗎?

第一屆金爵士國際音樂夏令營課堂

音樂周籌備期間,我們人手極度缺乏,但大家鉚足勁,一絲不茍、全力以赴地克服所有困難。沒有搬家公司,我們就自己搬樂器;缺少排練場地,我們就在公園、廣場排練;需要傳大量視頻,公司網速不夠我們就去網吧;和海外的音樂家溝通,我們就過著黑白顛倒的時差生活……反正沒有什么困難是克服不了的,每個人身兼數職,圓滿組織完成了35場演出。

有一位去年參與過音樂周的朋友說,讓他感到不可思議的是,去年的音樂周是專業的音樂活動,而今年的演出覆蓋了整個橫琴,升級成了面向游客、面向公眾的盛會。確實如此,一想到有近10萬游客觀看了我們的演出,有這么多人和我一樣欣賞爵士樂,我就很滿足。

“中山、順德、澳門的游客都來了”

——講述人:市民、觀眾 周女士

去年的爵士音樂周上,我10歲的兒子給我們普及了爵士樂的知識。今年遭遇疫情,我們以為無法舉辦了,沒想到音樂周卻給了我們更大的驚喜。爵士樂版《我愛你中國》《月亮代表我的心》這樣耳熟能詳的曲目讓我們的心情一下沸騰起來了!音樂周的親子表演專場格外貼心,有中學生薩克斯樂團、小學生爵士樂樂團,場上場下都隨著音樂搖擺,孩子們太開心了!

第二屆橫琴爵士音樂周學生展演

第二天、第三天,有很多中山、順德、澳門的游客、觀眾專程來看音樂周,大家太久沒有體驗到這種來自現場的歡樂了。雖然每個人都戴著口罩,但這不妨礙什么。我感覺,現在大家對過節的要求已不再只是看景點、購物,而是要身心都愉快,通過感受體驗美而真正得到放松。這一點,爵士音樂周做到了。

首屆橫琴爵士音樂周演出

“企業要抓住休閑旅游島建設機遇”

——講述人:宋子千 中國旅游研究院首席戰略研究員

橫琴所處地理位置非常特別,根據2019年《國務院關于橫琴國際休閑旅游島建設方案的批復》,橫琴國際休閑旅游島范圍為橫琴島及所轄海域,總面積106.46平方公里。橫琴與澳門隔河相望,最近處不到200米,距離香港也只有34海里,港珠澳大橋珠海連線也直接延伸至橫琴,區位優勢明顯。

橫琴旅游最主要的依托是長隆海洋世界,疫情發生之前也通過舉辦文化活動、體育賽事吸引游客。目前,疫情對港澳游的阻斷確實給橫琴的旅游業帶來了一些負面因素,但這一區域總體還是以國內游客為目標群體,休閑旅游島的建設將為這里的文化旅游企業帶來更多的機遇。舉辦富有創意與新意的文化藝術活動,一直是城市展現美好形象,完善游客體驗的誠意之舉。同時,互動強、體驗佳、格調高的文化藝術活動對旅游和相關消費的帶動作用,特別是對青年群體的吸引力有目共睹。相信隨著各類文化活動的廣泛開展,這里的旅游業也能快速恢復,再次釋放出區位優勢,并取得新的更大發展。

—記者手記—

今年以來,受新冠肺炎疫情影響,外向型企業普遍遭遇了接單難、履約難等諸多難題。特別是在其他類型企業紛紛復工復產之后,外向型企業的困境更為凸顯。“金爵士”的際遇,在外向型文化企業特別是民營企業中具有一定代表性。實際上,外向型企業的基本特征是生產和經營面向海外市場,直接受到海外市場變化的影響,因而比內向型企業面臨更大的風險性。

黨的十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出,要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

毫無疑問,這一新格局將引領我國經濟接下來的發展方向,企業在面對新機遇的同時,也面臨著新的戰略選擇。在雙循環戰略中,作為核心脈絡的內循環起著“行穩”的作用,而以高水平的對外開放參與全球經濟活動的內外循環則意味著“致遠”,這要求企業立足國內需求布局創新與轉型,積極在內循環建設中找準賽道。外向型文化企業在此前多年國際交流與合作的耕耘間,積累了大量的國際人脈、渠道、市場等要素,如何挖掘出這些要素的優勢而非受其制約,如何將之融入到文旅產業鏈當中發揮新作用,如何在危中謀新機、開新局,值得業界深思。(宋佳烜)

轉自:文旅中國

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964