《尚書·堯典》乃傳世之極為重要的先秦經學文獻,是先秦儒學初興、經學萌芽之際,由儒家某位思想巨人整合成篇。王充以為乃“鴻筆孔子”所為,觀《論語》所記孔子贊美唐堯虞舜之語氣,以及讀《禮記·禮運》載孔子所言之“大同”景象,則王充之言,不為無據。雖然本篇所述之材料,來源于諸多蕪雜舛駁的上古神話與歷史傳聞,但其立言主旨,卻有一以貫之的整體思想統系;其文辭章法,亦有其嚴密而自足的內在邏輯結構。因此,本文既非一般意義上以所謂“傳信”為宗旨而“綴遺輯佚”的史學著作,也不同于所謂“殘叢小語,道聽途說”的小說家言。

《堯典》是經不是史

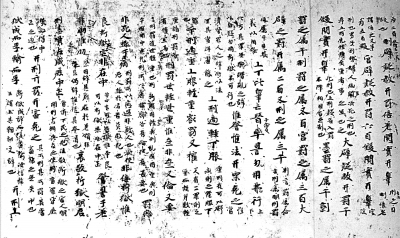

《古文尚書》書影資料圖片

一

作為早期儒學的重要經典文獻,本篇立言大旨,首先是描述了早期儒家所憧憬的“大同”之世以“選賢與能,講信修睦”為核心政治價值的“君主禪讓”制。一篇之中,其所反復致意極力渲染者,莫不以之為要談。“疇咨若時登庸”,放齊薦堯子丹朱,帝以為不賢,不可升遷。堯欲以帝位讓于四岳,而四岳皆言德不配位不敢有所覬覦。虞舜則大賢至圣,誠信無私,品德尤為高尚;辭帝位之尊,不辭帝事之勞,代帝堯攝行天子之事,跋涉遠行,巡狩方岳;定制度,立刑法,流罪人,任勞而任怨。且由歷試而用事,長達三十年不登其帝位,不有其天下。至堯之崩,不得已乃承大位,繼大統,實則大公無私,以天下為己任而已,非以帝位為大寶也。而《韓非子·五蠹》乃謂“古之讓天子者,是去監門之養而離臣虜之勞”,以為“古傳天下而不足多”者,猶不可持以論虞舜之其人與其事也。至于踐阼,乃大批起用新人,唯“熙帝之載”以為能事,亦是“選賢與能”之義,乃不言而自明。

其次,既重民生,亦重民教,也是本篇關于國家治理的重要政治思想內容。所謂“汝作司空”,平治水土;“汝后稷”,播殖百谷;令垂為“共工”,以重視工業技術;乃至使益“若予上下草木鳥獸”以為“朕虞”管理環境資源,都是有關國民生計之大事業。而“敷五教”,“典三禮”,“教胄子”,乃至“作納言”,皆為重視國民教育,加強道德教化之重要政治舉措。至于確立“眚災肆赦,怙終賊刑”的司法原則,以及制定“五刑有服”與“五宅三居”之兵刑合一的司法制度,既是國家安全與國民生計的制度保障與法律保障,其懲惡揚善的司法原則與司法目標,同時也是國民道德教育的重要輔助手段。因而法律規范與道德教育,兩全互用而無所偏廢。

此外,與“選賢與能”相關互動的政治運作手段,是官吏的銓選與考核制度。“明明揚側陋”以及“若時登庸”乃至“奮庸”擢拔,都是官吏的銓選之法。而“三載考績,三考黜陟幽明”,則是對在任官員的考核制度。這是有關國家治理的重要運作方式,也是國家機器得以實現內部修復與自我調整的重要程序設計。否則,官員能上不能下,能臣干吏得不到升遷重用,昏瞆無能的冗員庸吏尸位素餐,甚至盜器為奸的倉鼠社蟲充斥其間,必然導致整個國家機器運轉不靈,乃致壅堵而壞死。中國歷史上,由漢唐以至明清,在官吏的銓選與考核方面,積累了許多可資借鑒的寶貴經驗,無一不是以本篇的吏治思想為基本原則所進行的創造性轉化與創新性運用。

二

由于《堯典》不是一般意義上以“傳信”為宗旨而“綴遺輯佚”的史學著作,而是作為儒學經典文獻的基本品格傳之于世,這就規定了《堯典》是“經”不是“史”因而“經史有別”的理解闡釋路徑。職是之故,凡是以所謂“征實考信”的史學方法進入本文,一開始便誤入歧途。近代以來,以顧頡剛為代表的“古史辨派”學者,對于中國遠古神話的歷史化過程,作了饒有興味的考證與發掘,對于重構中國古史作出了不可磨滅的學術貢獻。尤其是殷墟甲骨卜辭的不期而遇,對于殷商史乃至先周史的研究,更有重大突破。然而,如果將所有這些歷史與考古學的研究成果如數吸納,作為《堯典》的詮釋基礎,則無異于緣木以求魚。魚既不可得,其木亦成朽株枯木而全無活力矣。例如,以甲骨文所謂“四方風名”或“四方神名”解釋“羲和”章“厥民析”“厥民因”“厥民夷”“厥民隩”之四時民生樣態,其圓鑿方枘互不相入,導致經義晦而不明,即其顯例。

可想而知,《堯典》作者既對上古原始宗教祭祀神話作了大幅度的改編與整理,也就產生了新的思想意義;遠古神話也經過轉化而獲得文化新生,不可再以原始神話科范《堯典》之義。否則不僅治絲益棼,且于文本理解毫無價值。至于動輒連篇累牘,考證經文每個人物之神話來源,及其在傳說過程中的每個細節演變,既昧于經史之別,更不知學術研究之求真與求善乃各有所用。這種經、史不分,真、善無別的研究方法,用之于《尚書》尤其是《堯典》的解讀,最屬無謂。于以治經,則使經義晦而不明;于以治史,則尤其支離汗漫,勞而無功。

因此,《堯典》的經學品格,決定了它的文本價值。其有關國家治理的所有敘述,思想弘深,意義重大,決非一般史學著作可比。乃視其書為遠古神話之集萃,實在是貶損其價值等諸自鄶,以為不足觀而已,是未得門墻而入矣。

三

漢初伏生所傳之《堯典》,實含今本堯、舜二《典》之文,作偽者割裂“慎徽五典”以下,冒充早已亡佚之《舜典》以售其奸。經明清兩代學人之精心考證,已成定論。且合二文以觀,其內在的邏輯結構井然有序,其用語準確精當,前后關聯照應,針腳綿密,法度謹嚴,實非“殘叢小語,道聽途說”之小說家言可望其項背。而且,其文章內在的邏輯理路及其自我解說的話語體系,實在是檢驗后世經師訓釋經文是否正確無誤的客觀依據。也就是說,訓詁釋義愈是精準確當,也就愈能領略經文文章之妙。換言之,不通文章之道,沒有文學的眼光與素養,也不可能透悟經文的文本內涵,必是霧里看花,于經義終將有隔。

貫通《堯典》上下文氣的關鍵字眼,就是“疇咨若時登庸”的“時”字。可惜,歷來經師解說,皆不得其義;以致本是首尾完足一氣貫注的文章整體,支離破碎,不成統系。

“若時”就是“按時”。無論是帝堯或是帝舜,他們對于現任官員的考核都是以三年為期。舜登帝位之后告誡在朝官員,言“三載考績,三考黜陟幽明”,就是繼承帝堯“若時登庸”的吏治傳統。因此,“若時”之“時”,也就是“三載”之“時”。所以“疇咨若時登庸”,就是“誰可以經過考核而如期升遷進用”。注家或以為“順天時登用”,或以為“順是登用”,皆大而無當,不知所云。知乎此,則鯀奉命治水,何以言“九載績用弗成”,實為“三載考績”以及“三考黜陟”之考評結果而已。

帝堯欲禪帝位于虞舜,說“三載,汝陟帝位”。這是在虞舜歷試之期三年將滿之際,帝堯對他的期許,其實是希望虞舜攝行天子之事,總攬全局,接受更為艱巨的考驗,繼續歷練三年,然后登上帝位。歷試與攝政,皆以三年為期。司馬遷僅知舜歷試將近三年,而不知“陟帝位”之前仍須“三年”,故譯此句為“三年矣,汝登帝位”,仿佛是讓舜立登大寶。而“舜讓于德弗嗣”,就被誤讀為舜推辭不接受帝位,也不接受攝行天子之事了。而文章接著又說“月正上日,受終于文祖”,于是于省吾、劉起釪們就糊涂了,不是“讓于德弗嗣”嗎?怎么立馬就“受終”呢?其實,舜愿意代堯攝行天子之事,但認為自己才能不足,即使再歷練三年也不敢登上帝位。于、劉二氏錯會了“三載”之意,不知歷試有三載,攝天子事仍需三載,三載之后才可登帝位。因此,“月正上日,受終于文祖”,也就是虞舜歷試之期三年已滿,于次年正月吉日,與帝堯在宗廟舉行政事交接儀式。故文曰“受終”而不言“受位”,可見法度謹嚴,一字不茍。且正因舜辭帝位,故攝政二十八年以至堯崩,才不得已而勉登大寶。是以文章之末“舜生三十,征庸三十,在位五十載,陟方乃死”,開列舜之生平履歷,則歷試與攝政,前后相加,乃為三十之數。時段清楚,邏輯分明。

可見“三載,汝陟帝位”,也就相當于說,三載之后便可“若時登庸”了。知乎此,則堯對四岳說“汝能庸命巽朕位”之“巽”字,就知道該當如何理解了。

偽《傳》讀“巽”為“順”,陸德明《經典釋文》“音遜”,又引馬融說:“讓也。”司馬遷《五帝本紀》作“踐”,裴骃《史記集解》引鄭玄說:“言汝諸侯之中有能順事用天命者,入處我位,統治天子之事者乎?”其實,無論是“遜讓”,還是“順入”,乃至司馬遷直接譯為“踐”,皆非正訓。此“巽”字《說文》解為“具”,乃“具備”“準備”之意。“庸”字意為“賡續”,則“汝能庸命巽朕位”,即“你們能不能續承天命準備接替我的位置”,其意與“三載,汝陟帝位”相同,也是“若時登庸”之意。經文不用“踐”,也不用“遜”,乃用“巽具”之字,相當于后世所謂“為儲君而準備登朕位”,其用詞何其精準!惜乎學者不之知耳。

四

《堯典》記述君臣對話,本是十分風趣有味,而訓詁家往往不知文義,解讀全無面目,乃至興味索然。堯問“疇咨若時登庸”后,又問:“疇咨若予采?”“采”字,偽《傳》訓“事”,馬融訓“官”。其實“采”者,取也,“誰可以符合我之所取”,正是緊承“疇咨若時登庸”之“時”,也就是說“誰符合我按時考核晉升的選拔條件”。于是驩兜薦共工便說他“方鳩僝功(防救具功)”,意即共工筑堤防,救水患,具有很大功勞,符合按時升遷的條件。但帝堯不同意驩兜的提議,反駁說:“共工的治水理論是不錯,但實際效果卻與他的理論不一致;表面看起來他貢獻很大,可是他的‘巨大貢獻’,就是讓洪水越積越多以致水漫滔天了。”這就是“靜言庸違,象恭滔天”的真正內涵。于是堯便傷嘆“湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天”而問“有誰可派使治”。堯的話本是就事論事,就功談功,就治水說治水,針對性十分明確,且話鋒不無反諷之趣。而訓詁家不通文義,不知章法,硬要解釋成道德評價,說是“貌象恭敬而心傲狠若漫天”,不僅談話雙方驢唇不對馬嘴,又與下文洪水泛濫以求治水之人相割裂。將好端端一段文字,說得零紈斷素,不成錦緞文章。

五

舜登帝位起用禹、稷、契、皋陶等十六位新人一節,其文章法度亦十分嚴謹,遣詞造句亦非常講究。舜所命分為四組,每組首命之人必有所推讓,即禹“讓于稷、契暨皋陶”,垂“讓于殳、斨暨伯與”,益“讓于朱、虎、熊、羆”,伯夷“讓于夔、龍”。但舜有許其讓者,有不許其讓者。許其讓者,舜必說:“俞,往哉,汝諧。”就是命令讓者與被讓者一同前往,但必須相互協調,搞好關系。不許其讓者,則不說“汝諧”,其所讓之人皆另有所命,其文例亦有條而不紊。最后說“汝二十有二人欽哉”,含四岳與十二牧共十六人,加上新命十六人,實為三十二人,王引之謂前“二”字乃為“三”字傳寫脫去一畫,其說極確。而今之說者,既昧于文章之法,不顧“四岳僉曰”之“僉”義為“皆”,強改“四”為“太”;又全不理會有無“汝諧”之文例差別,硬說舜所命者為“九官”,四岳為一人,加十二牧,以湊合由三十二人而訛誤為二十二之數。

要之,經學須文學而顯,舍文學亦無經學。不通文章之道,經學必晦而不彰。

版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀