2020年12月,文化和旅游部對第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄推薦項目名單進行公示,上海博物館“青銅器修復及復制技藝”“古陶瓷修復技藝”成功入選。本文從上海博物館古陶瓷修復技藝的源流、修復工藝、傳承等方面全面介紹了上海博物館古陶瓷修復技藝。

古陶瓷修復技藝主要包括清洗、粘接、補缺、打磨、上色五大步驟,其難點在于如何使補缺部分上色后達到和原器渾然一體的效果。

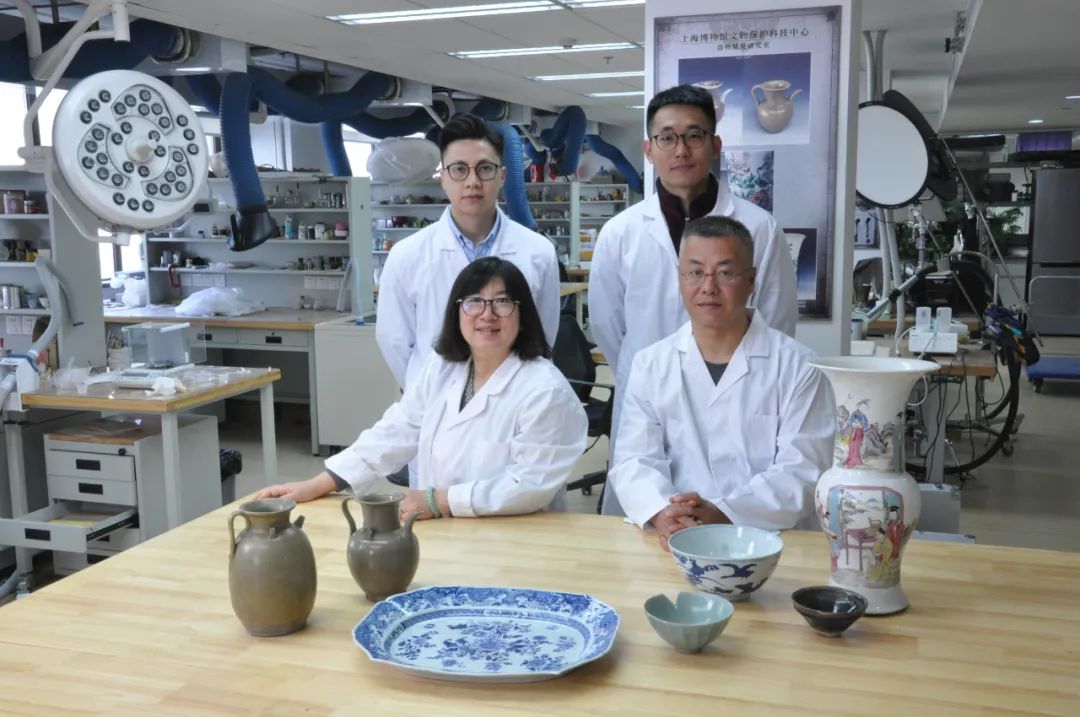

上海博物館的古陶瓷修復鼻祖饒鴻發先生在這方面的成就很高,可謂“無跡可尋”,其技藝至今已傳承四代。目前古陶瓷修復團隊共有4名成員,修復的陶瓷類文物數以千計。?

積淀

上海博物館此次入選第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄的“古陶瓷修復技藝”是一項具有深厚歷史積淀的技藝,其發端可追溯到民國。當時的上海作為“十里洋場”,經濟的發展帶來了文化藝術的繁榮,上海也成為了中國最大的藝術集散地,各式古玩店遍地開花。

上海博物館的古陶瓷修復技藝第一代傳人饒鴻發正是當時古董商修復古董文玩的一位巧匠,尤其擅長修古陶瓷,并在修復過程中不斷摸索積累經驗,系統總結了古陶瓷修復技藝的全套手法、工序和材料,成為了當時上海灘古陶瓷修復行業中首屈一指的大師級人物。1958年,上海博物館設立文物修復工場,饒鴻發和當時其他幾位古董修復行的頂尖高手一起被聘入館,專職從事古陶瓷修復工作。上海博物館也成為國內最早設立古陶瓷修復崗位的博物館之一。

在上海博物館的工作生涯中,饒鴻發以其精湛的技藝修復了大量國寶級文物。與此同時,他在館內收徒授業,將畢生技藝傳授給第二代傳人胡漸宜和劉梅花。胡漸宜早年在上海模具廠工作,主要從事模具噴色,進入上海博物館后,利用原先的技術特長改良了筆繪修復的技法,開創了噴繪修復,提高了修復效率,也使修復后的視覺效果更為自然逼真。

這種“守正開新”的精神一直伴隨著上海博物館古陶瓷修復技藝的發展。在第三代傳人蔣道銀、胡禮芳和王晶中,蔣道銀師從胡漸宜,他在上海博物館四十余年的工作中進一步完善了工藝和技法,也開創了“瓷配瓷”的修復技法,并就這項技藝撰寫了專著《古陶瓷修復技藝》,為業內廣泛推崇。他的弟子、第四代傳人楊蘊在繼承傳統技藝的基礎上,積極探索新材料和新技術,首次將3D打印技術應用于古陶瓷的修復和復制中,并在2018年全國文物修復技能大賽“瓷器修復”項目中獲得一等獎。另一位第四代傳人卜衛民則研究東西方古陶瓷修復理念,嘗試運用多種新型清洗材料和作色材料,其出色的技藝在2009年被認證為首批“上海市職工崗位絕技絕招”。

上海博物館古陶瓷修復團隊

如今這兩位老師也分別帶教了學生張力程、戴維康,為培養新一代的傳承人而奉獻著。上海博物館一以貫之的師徒制是老一輩文物修復大師精湛技藝完整傳承的保障,而每一代修復師的鉆研進取使得這株老樹不斷發出新枝。這項技藝此前已在2011年被列入第三批上海市級非遺代表性項目名錄。

絕技

一件殘破的陶瓷要恢復如初,需經過清洗、粘接、補缺、打磨、全色等步驟。上海博物館古陶瓷修復技藝的傳統,便是在對各類型陶瓷器的特點熟習于心的基礎上,力求將每一個步驟都進行到“差處不可容一毫”的極致地步。

瓷片的粘接和補缺處材料的打磨,必須做到指尖觸之無絲毫滯澀的程度,才能確保全色這一關鍵步驟能順利進行。而正是在這最具挑戰性的環節上,體現了上海博物館古陶瓷修復技藝最為突出的兩個技術特點。

工作人員正在修復陶瓷

首先是筆繪與噴繪相結合的全色技法,以融入書畫功底的筆繪技法,根據原器的釉彩走勢精準接筆,靈活表現紋飾的動感,輔之噴筆繪制的濃淡和暈散來體現色彩變化的微妙節奏,同時提升上色的效率,如此取兩種技法之所長,保證全色的高質量和高效率,忠實再現原器圖案的意境和韻味。

其次是高超的古陶瓷色彩質感復原技術,在全面掌握不同色釉顯色特點的前提下,充分實驗不同修復材料的物理與化學特性,選取最為適合的色料和媒介劑的組合,以點、染、描、繪等多種上色方式,使陶瓷的顏色和質感得到最為逼真的模擬和呈現。這樣的核心技術確保了不同時期各個窯口的古陶瓷都能被修復到肉眼幾乎看不出處理痕跡的展陳效果。

六十余年來,上海博物館古陶瓷修復團隊以這種“無跡可尋”的高超技術為本館和國內各省市博物館、考古機構、海外文博機構和私人收藏家等修復了數千件藏品,其中不乏國家一級文物,如元青花雙龍四系扁壺、成化素三彩鴨熏等,獲得了業內人士的高度認可。許多無人能修、無人敢修的藏品便是經由上海博物館修復師之手修復的,例如胡漸宜先生曾在1986年為香港大學馮平山博物館修復了三件破碎極為嚴重、多方求助都無人敢接的明代宣德青花碗。這三件青花碗的修復歷時一年,委托方到上海博物館取回的是三件完好如初的器物,竟找不到彌合之處。時隔數年后,這幾件明瓷依然不顯修復痕跡,而該館另幾件由英國和中國香港修復師復原的文物,時間稍久,便顯出黃色痕跡和破綻。

從石器時期的陶器到各朝各代不同窯口的瓷器,無論原先破損得多嚴重,經過上海博物館修復師們的雙手,都宛如“重生”,表面的釉彩以一種完整的姿態展現出來,在博物館柔和的燈光中,向人們訴說著歷史。

明代宣德紅釉梨式壺修復前

明代宣德紅釉梨式壺修復后

以一件上海博物館藏明代宣德紅釉梨式壺為例,修復前碎裂成10片,把手和底足都缺損嚴重,但仍可推知其優美的器形,且紅釉發色純正,猶如初凝的牛血,是典型的“宣紅”,代表了宣德時期銅紅釉燒制極高的藝術水準。為了使得這件頗具歷史和藝術價值的瓷器恢復到原有的狀態,修復師們進行了仔細研究,詳細查閱了同類完整器的圖文資料,確定了修復依據,并繪制了圖樣,在此基礎上對經過清洗的殘片通過細致的粘接、補配和打磨,恢復了器物的原有形狀。這件紅釉瓷器的釉色變化極為豐富,有的地方黑紅,有的地方紅色偏淺,同時又呈現了高溫燒造導致的紅釉流淌的動勢,大大提高了作色的難度。修復師經過無數次顏色的調配,和對這種釉色流淌性的精心模仿后,最終使這件宣德紅釉梨式壺呈現了“渾然一體,補處莫分”的效果。

傳藝

學習如此追求極致的技藝顯然并非一朝一夕,多年來,上海博物館一代代的傳承人們都甘于寂寞,埋首于日復一日的學習和苦練中,體現了持之以恒、精益求精的工匠精神。而有異于過去古董行技藝的密不示人,上海博物館的古陶瓷修復團隊始終秉持保護文物的公心和社會責任感,不僅在館內以“師承制”模式傳承到今天的第五代,也培養了大批館外的古陶瓷修復人才。

早在1997年,第三代傳承人蔣道銀先生便受國家文物局邀請在揚州開設了古陶瓷修復技藝培訓班,為國內最早開設,當時的學員如今都已成為古陶瓷修復領域的資深專家。“請進來,走出去”是上海博物館古陶瓷修復一直貫徹的培養模式,即一方面邀請其他文博機構的修復人員過來實習培訓,一方面派出團隊前往技術力量薄弱和地處偏遠地區的文博單位進行現場授課,形成提供長期技術支持的合作機制。幾十年來,培訓的人員遍布包括港臺在內的全國幾十個省份和地區。近年來上博還與本地多家高校的文物保護與修復專業建立合作,由修復師前往學校進行專業授課,共同培養和儲備古陶瓷修復人才。

文化和自然遺產日宣傳展示

入選市級非遺代表性項目后,上海博物館古陶瓷修復團隊也在文化和自然遺產日和國際博物館日積極開展面向社會的參觀體驗和互動交流活動,包括講座、現場修復體驗、線上直播等形式豐富多樣的非遺宣傳展示。近年來團隊接受新聞媒體采訪十余次,拍攝了2017年上海東方電視臺大愛東方欄目《妙手回春古陶瓷修復》和2018年上海東方電影頻道《瓷醫》等紀錄片,進一步擴大了社會影響力,使公眾在領略古陶瓷深厚文化內涵的同時,感受到這門技藝背后的“工匠精神”。

開新

隨著時代的發展和修復理念的更新,上博的古陶瓷修復技藝也在與時俱進,在尊重文物原有歷史文化信息的基礎上,以更符合現代文物修復理念的最小干預、可逆性等標準進行保護修復。以一件館藏元青花花卉紋套盒的修復為例,這件文物之前經過了不當修復,修復材料已經老化。通過對這件器物的拆解和清洗,去除了原有的修復材料,對整個套盒的上百片瓷片進行了預拼接,確保對器型的理解無誤后再粘接成型。對缺損的部分以與該器物胎釉顏色接近的材料補配,精心打磨出套盒口沿的菱花瓣壺造型,使得補配部分與原器物銜接自然。由于蓋口缺損嚴重,缺乏補全青花圖案的依據,選擇以留白的方式,使觀眾和研究者能夠看到原始的破碎狀態和器物本來的風貌,在觀展效果和真實歷史信息這兩點中達到平衡。

上海博物館的古陶瓷修復團隊也與文物保護、科技考古團隊積極合作。針對傳統修復偏重最終修復效果而缺乏過程記錄的問題,目前在上海博物館文物保護科技中心已經形成了記錄有序的從病害診斷到保護修復的嚴密流程。

在修復前通過X射線衍射、X射線熒光、掃描電鏡等大型分析儀器對文物的保存狀況和工藝信息充分提取,利用3D掃描技術全面記錄文物,從而制訂完備的文物檔案和合理的修復策略。在修復材料的選擇上也更為科學環保,例如選用水溶性無毒無揮發性的修復材料,使用可逆性良好的粘接劑以及補缺材料等。每一種修復材料在使用之前,都會進行嚴格的安全性評估,確保使用的材料不會對文物本體造成影響。3D打印技術在陶瓷補缺中的成功應用,則是非遺技術與科技手段融合的最佳證明。

種種努力,都為了使這門走過半個多世紀的傳統技藝在保持自身技術精髓的同時更具活力,走得更為長遠,更好地服務于新時代背景下的文物保護與利用。

(本文作者系上海博物館員工,原刊于“文博中國”公眾號)

轉自:澎湃新聞

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀