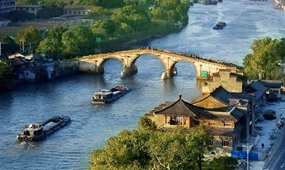

人們通常認為,中國大運河就是自然河流與人工河道混合而成的一項水利工程。但考察運河的發生及其演變的過程,就會發現大運河對中國的政治、經濟、軍事、文化產生了巨大影響。大運河本質就是中華民族的動脈,是古代中國道路的主干所在,它所呈現出來的“道”的意義要甚于其“河”本身的價值。

無論是從具象還是抽象的角度來看,中國歷史中很難找到一條能夠與大運河作用相匹敵的“道”。隨著運河位置的方向移動,中國的政治、經濟、文化重心也發生變化。在隋煬帝貫通大運河之前,中國政治經濟的重心基本上是順著黃河流域呈東西走向,隋煬帝開鑿通濟渠與江南運河連接,到隋唐乃至宋代,中國經濟政治的中心逐漸發生著西北——東南方向的移動。而隨著元朝郭守敬對大運河截彎取直,中國的戰略軸線從東西向完全轉換為南北向,這條大運河成為南方資源滋養北方的生命線。所以,只有從“道路”的意義上認識大運河,才能真正地理解它。

但凡大運河的研究者都認為,運河的漕運功能無與倫比,“漕運線就是生命線”。這是自秦漢有運河開始,特別是隋唐之后歷代王朝統治者的共同認知。漕運是大運河的實在擔當。不過,運河上南來北往的舟船載著源源不斷的物流與人流,又實實在在開辟了中國社會變化發展的一系列新路,中國古代城市的發生發展、不同文化的交流相融、社會形態的變遷轉型等等,都深深留下了運河流淌過后的印跡。

大運河是城市興盛之路。大運河的貫通締造了無數運河城鎮生命的新生。劉士林先生曾言運河城市與運河是“一體同胞,唇齒相依”。他在其著作《中國臍帶大運河城市群敘事》中列舉了從南到北一共18個城市為敘事對象,這其中的任何一個城市若離開了大運河,就難以成為一個名副其實的城市。

大運河是文化交融之路。大運河的開鑿和貫通創造了一系列新的文化形態,改變了中國文化沿展的空間,從而使整個華夏文化呈現出了多元的、豐富的、混雜的、交融的格局,南北文化、東西文化在大運河的流波中聚匯融通,充滿了生機和活力。首先,大運河孕育、滋養了文化的新生。在中國傳統文化中,春秋諸子百家、文學、藝術、科學和技術,都能在運河的流波里找到一些深深的印記。其次,大運河促進文化的交流與融合。從本土文化來看,中原文化、北方文化、齊魯文化、江南文化、荊楚文化乃至巴蜀文化和嶺南文化等都隨大運河的流波在不斷地交融;從與異域文化的關系來看,大運河鏈接著陸上與海上絲綢之路,異域文化與華夏文明的交流有了方便之途。

大運河是社會轉型之路。大運河最大的特點就是“流通”,“通”則促成了變化,帶來了開放、碰撞、交流。因此,自隋唐運河貫通,沿運河經濟帶與城市群的形成,中國古代的經濟基礎和社會生態、封閉的農耕經濟生產方式以物易物的交易方式、依附在土地上從一而終的生存方式發生了巨大的變化。主要表現在三個方面,即人口由鄉村向城鎮聚集,產業結構逐漸呈現多樣化,社會群體趨向復雜多元化。

行走運河,可激發跨越時空的想象,也能滋潤文化家園的根苗。中國道路的根本在于“中國特色”,大運河作為獨具特色的銜接歷史、現實與未來的文化通道,我們必須“保護好、傳承好、利用好”!(作者:謝光前,為《江南大學學報·人文社會科學版》常務副主編)

原標題:大運河是中華民族的動脈

轉自:新華日報

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀