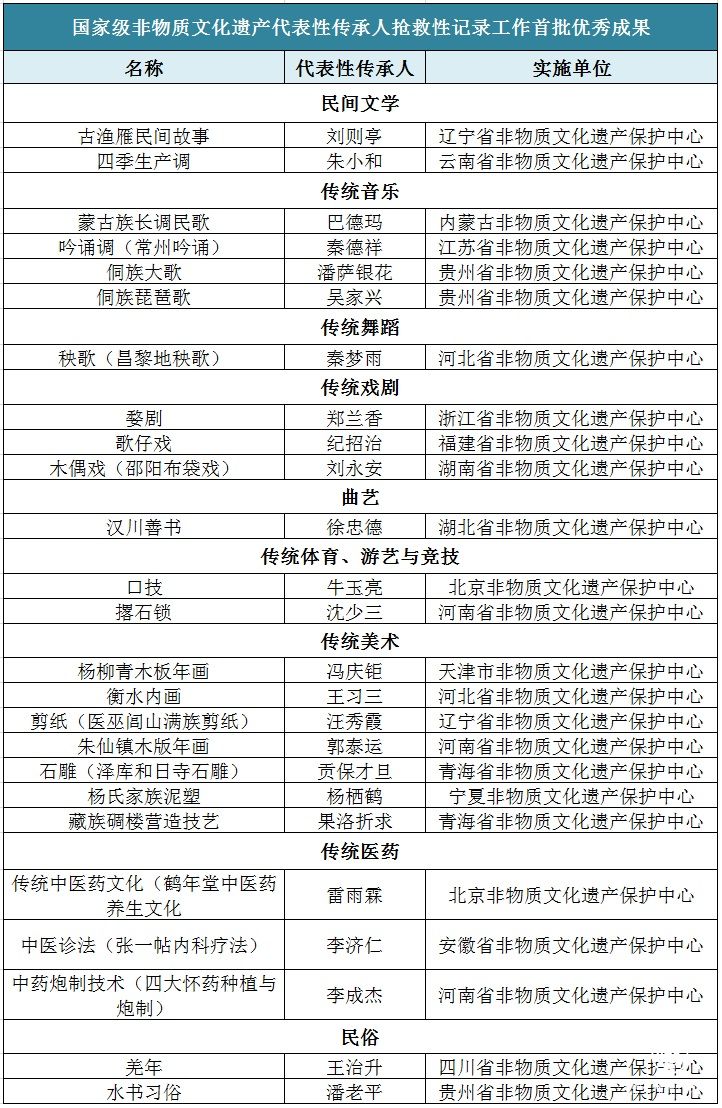

7月6日,"國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄首批優秀成果推介會"在國家圖書館舉行。云南四季生產調、蒙古族長調民歌、貴州侗族大歌等25項國家級非遺代表性傳承人搶救性記錄工作成果被評為優秀項目。

雷佳和樊祖蔭為傳統音樂和曲藝兩個類別的優秀項目頒發參展證書

自"年華易老,技·憶永存--國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作成果展映月"系列活動啟動以來,已有約2千名觀眾在國圖影院觀影。推介會上公布了展映月期間觀眾投票選出的三部"觀眾最喜愛影片",即《劉永安--木偶戲(邵陽布袋戲)》《沈少三——撂石鎖》和《楊棲鶴——楊氏家庭泥塑》。

秦夢雨和徒弟現場展示昌黎地秧歌

幾位國家級非遺傳承人的到來令活動精彩紛呈,潘薩銀花和小黃侗歌隊演唱了侗族大歌《蟬之歌》和《祖公落寨》;巴德瑪深情地演唱了蒙古族長調民歌《北邊的山梁》;牛玉亮為觀眾帶來《綠水春山.百鳥爭鳴》,展示了口技的絕活;秦夢雨和徒弟把昌黎地秧歌鮮明的舞蹈風格展現得淋漓盡致;90歲高齡的沈少三讓徒弟們展示了撂石鎖的武術功力。

年華易老,技·憶永存--國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄成果展

配合展映月,"年華易老,技·憶永存--國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄成果展"在國圖北區一層學津廳如期開展,展期7月6日至20日。展覽以時間順序回顧了搶救性記錄工作的歷程,以圖文、影像、裝置藝術等形式,對國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作的首批成果進行了詳盡展示。展覽還原了傳承人搶救性記錄工作中口述史采訪的典型場景,設計了227 位國家級代表性傳承人的肖像組成的裝置作品"技·憶不隨年華老",共同呈現出影像記錄與時光流轉的交織意象,體現了文化情懷和人文關切。

據悉,國家級非物質文化遺產代表性傳承人搶救性記錄工作2015年全面啟動。本次推介會對搶救性記錄工作的驗收情況進行了總結,公布了首批搶救性記錄驗收結果并頒發了參展證書、優秀參展組織單位證書和"觀眾最喜愛影片"證書,同時播放了參展影片的精彩片段。

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀