制圖:張丹峰

圖片說明:

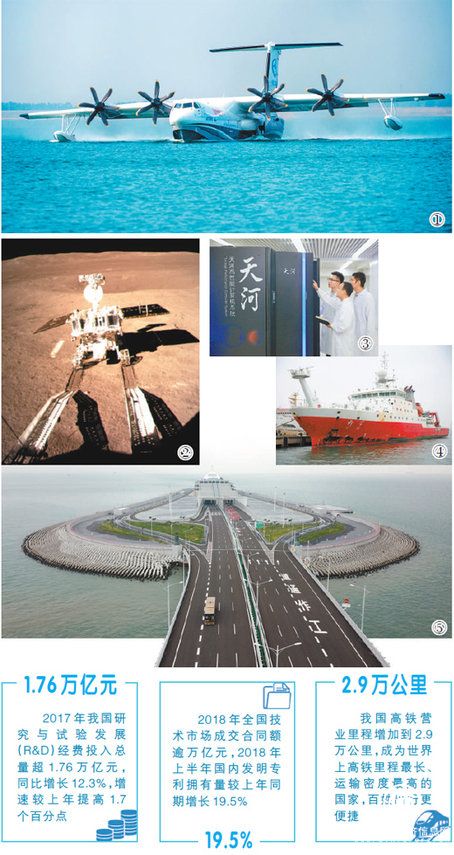

圖①:國產大型水陸兩棲飛機AG600。新華社記者 熊 琦攝

圖②:嫦娥四號登陸月球背面。新華社發

圖③:天河三號E級原型機部署啟用。資料照片

圖④:“科學”號完成科考任務返回青島。張進剛攝

圖⑤:港珠澳大橋人工島。新華社記者 呂小煒攝

核心閱讀

克隆猴誕生、北斗導航服務全球、港珠澳大橋建成通車、嫦娥四號探測器在月球背面成功著陸……2018年,我國在基礎研究、重大科技工程、民生科技等領域碩果累累,這與科技體制改革繼續深化,支撐制造業持續轉型升級密不可分。

1月3日,嫦娥四號探測器在月球背面成功著陸,傳回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖,創造了人類探測器的兩個“首次”:首次月背軟著陸、首次月背與地球的中繼通信。人類月球探測的新篇章由此開啟。

科技創新是場接力賽,每一個突破進展都源自不懈的努力。回望剛剛過去的2018年,我國科技創新大潮澎湃,重大創新成果競相涌現,正步履堅實地向建設世界科技強國目標前行。

科技創新全面發力

基礎研究、重大科技工程、民生科技又有新收獲

2018年,我國科技創新全面發力,交出了一份可圈可點的答卷。

——基礎研究碩果累累。

兩只克隆猴在我國誕生。中科院神經科學研究所孫強團隊經過5年努力培育出克隆猴“中中”和“華華”,標志著我國成功突破了現有技術無法克隆靈長類動物的世界難題,率先開啟了以獼猴作為實驗動物模型的時代。

首次在超導塊體中發現馬約拉納任意子。中科院物理研究所高鴻鈞院士與丁洪研究員領導的聯合研究團隊首次在鐵基超導體中觀察到了馬約拉納零能模——馬約拉納任意子,有望助力研發穩定的高容錯量子計算機。

首次揭示水合離子微觀結構。北京大學江穎和中科院王恩哥院士領銜的聯合研究團隊首次獲得水合離子的原子級圖像,并發現其輸運的“幻數效應”,將在離子電池、海水淡化以及生命科學等領域展現出廣闊應用前景。

——重大科技工程捷報頻頻。

首個深海實時科學觀測網建成。我國新一代海洋綜合科考船“科學”號在完成2017年西太平洋綜合考察航次后,于2018年2月返回,標志著我國第一個深海實時科學觀測網建成,所獲取的連續和實時數據為我國的氣候預報和環境保障提供了重要的基礎支撐。

新一代“E級超算”原型機首次亮相。去年5月17日,國家超算天津中心對外展示了我國新一代超級計算機——百億億次“天河三號”原型機,有望在解決能源危機、污染和氣候變化等重大問題上發揮重要作用。

散裂中子源通過國家驗收。去年8月23日,中國散裂中子源項目順利通過國家驗收,投入正式運行,標志著中國散裂中子源的技術和綜合性能進入國際同類裝置先進行列。

國產大型水陸兩棲飛機AG600成功實現水上首飛。AG600是目前世界上最大的在研水陸兩棲飛機,對于填補我國應急救援航空器空白、滿足國家應急救援和自然災害防治體系能力建設需要具有里程碑意義。

——民生科技喜訊連連。

水稻分子設計育種取得新進展。在去年9月18日舉行的國審稻新品種評審現場會上,“中科804”脫穎而出。該水稻新品種在產量、品質、抗稻瘟病、抗倒伏等農藝性狀方面均表現突出,成為中國水稻家族的后起之秀。

港珠澳大橋建成通車。港珠澳大橋是世界總體跨度最長、鋼結構橋體最長、海底沉管隧道最長的跨海大橋,也是公路建設史上技術最復雜、施工難度最高、工程規模最龐大的橋梁,創造了一系列“世界之最”。

北斗導航服務全球。去年12月27日,北斗三號基本系統宣告建成,并開始提供全球服務。北斗系統是中國自主建設、獨立運行,并與世界其他衛星導航系統兼容共用的全球衛星導航系統,可為各類用戶提供全天候、全天時、高精度、高可靠的定位、導航、授時服務。

一項項新成果、新技術、新產品,為我國的科技創新和經濟社會發展添薪助力,為國際科技合作創造新的機遇。

環境優化激發動能

方向明、體制活、經費增,激勵著廣大科技工作者砥礪前行

2018年,科技創新的出色答卷如何寫就?

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視科技創新。習近平總書記關于科技創新的重要論述,科學回答了事關我國科技事業發展的一系列重大問題。總書記去年5月在兩院院士大會上的重要講話,極大鼓舞了廣大科技工作者。

去年1月,國務院正式發布《關于全面加強基礎科學研究的若干意見》,明確了我國基礎科學研究“三步走”發展目標,中國的創新基石更加堅實。3月,國務院印發《積極牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程方案》,明確了我國牽頭組織國際大科學計劃和大科學工程面向2020年、2035年以及本世紀中葉的發展目標,為全面提升我國科技創新實力提供了保障。

2018年是我國改革開放40周年,科技體制改革繼續深化、為科技工作者加油減負:7月初印發的《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》,分別對項目評審、人才評價、機構評估工作提出了有針對性的改革舉措,讓科技評價“指揮棒”更加科學。同月印發的《關于優化科研管理提升科研績效若干措施的通知》,推進科技領域“放管服”改革,著力減輕科研人員負擔、簡化科研項目申報和過程管理,科研人員和科研單位的科研自主權更大了。12月召開的國務院常務會議決定將新一批23項改革舉措向更大范圍復制推廣,進一步激發了創新創造活力。

去年10月發布的《2017年全國科技經費投入統計公報》顯示,2017年我國研究與試驗發展(R&D)經費投入總量超1.76萬億元,同比增長12.3%,增速較上年提高1.7個百分點;R&D經費投入強度(R&D經費與國民生產總值的比值)達到2.13%,再創歷史新高。與此同時,我國研發投入結構持續向好,資源配置進一步優化。

方向明、體制活、經費增,激勵著廣大科技工作者砥礪前行、勇攀高峰。

“第一動力”支撐引領

推動經濟質量效益不斷提升,支撐制造業持續轉型升級,促進民生持續改善

發展是第一要務,創新是第一動力。在外部環境復雜嚴峻、經濟面臨下行壓力的2018年,“第一動力”的支撐引領作用更加彰顯,助推中國經濟由高速增長轉向高質量發展。

推動經濟質量效益不斷提升。去年全國技術市場成交合同額逾萬億元,去年上半年國內發明專利擁有量較上年同期增長19.5%。科技創新與經濟深度融合,促進新技術、新產業、新業態加速成長,改造提升傳統產業,塑造了更多依靠創新驅動的引領型發展,提高了經濟發展質量和效益。

支撐制造業持續轉型升級。借助物聯網、大數據、云計算、智能化等新技術,制造業加快對原有生產技術和生產模式實施智能化改造,加快培育形成智能制造新模式,推動產業邁向中高端。

促進民生持續改善。在農業科技的支撐下,2018年我國糧食生產保持穩定,結構更優、品質更好;新藥研發開花結果,多款抗癌新藥獲批上市,為百姓健康提供了更好保障;憑借多年的自主創新,高速列車更新換代、新型鐵軌綿延鋪展,我國高鐵營業里程增加到2.9萬公里,成為世界上高鐵里程最長、運輸密度最高的國家,百姓出行更便捷。

在建設世界科技強國的征程上,2018年,我們留下了堅實的足跡,積蓄著向上的力量。2019年,我們將在追夢路上奔跑得更好更快!(記者 趙永新)

轉自:人民日報

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀