前兩個月實現總額7080.1億元,同比下降14.0%——

工業企業利潤增速下滑有緣由

● 今年春節假期因素對生產經營影響周期更長,客觀上帶來了不小影響

● 規模以上工業企業的統計樣本庫并非一成不變,而是處于動態變化之中

● 用“營業收入”替代“主營業務收入”,不妨礙數據使用,影響并不大

3月27日,國家統計局發布了2019年前兩個月全國規模以上工業企業效益數據。數據顯示,1月份至2月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額7080.1億元,同比下降14.0%。而去年全年,規模以上工業企業實現利潤總額同比增速為10.3%。

結合國家統計局不久前發布的主要經濟指標數據看,前兩個月我國經濟運行保持在合理區間。在宏觀經濟延續總體平穩、穩中有進發展態勢的形勢下,規模以上工業企業利潤增速緣何大幅下降?記者采訪了相關部門負責人和專家。

春節等多重因素疊加影響

前兩個月,在規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額同比下降24.2%;股份制企業實現利潤總額同比下降13.5%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額同比下降14.5%;私營企業實現利潤總額同比下降5.8%。

分行業大類看,在41個工業大類行業中,20個行業利潤總額同比增加,1個行業持平,20個行業同比減少。

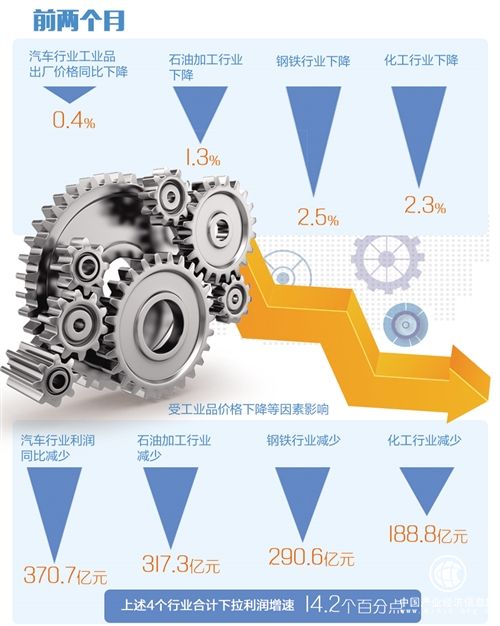

“部分重點行業利潤下降與春節假期因素是影響工業利潤下降的主要原因。”國家統計局工業司高級統計師朱虹分析說,今年前兩個月,汽車、石油加工、鋼鐵、化工等主要行業利潤下降明顯。

朱虹表示,根據測算,扣除汽車、石油加工、鋼鐵、化工等4個行業,前兩個月規模以上工業利潤同比增長0.2%。

事實上,與上年相比,今年春節假期因素對工業企業生產經營影響周期更長,客觀上也給企業生產經營帶來了不小影響。

“春節對人們的生產生活影響并不局限于7天長假。”國家統計局新聞發言人毛盛勇分析說,從經驗看,春節前大約4天至5天,春節后大約15天至20天,都會對人們的生產生活行為帶來一定影響。春節有時候在1月份,有時候在2月份,春節時間的變化就會對1月份、2月份一些經濟指標的同比和環比增速帶來一些擾動,甚至有時候對3月份的指標也會帶來影響,這種現象叫作“春節假日移動影響”或“春節因素”。

毛盛勇表示,從工業來看,春節前4天和春節后大約15天至20天都會對企業的生產經營活動帶來一定影響。今年的春節是2月5日,2月5日前4天是在2月份,2月5日之后的15天至20天也集中在2月份,因此春節對工業生產的影響集中反映在2月份。

今年前兩個月,規模以上工業增加值同比實際增長5.3%,增速較2018年12月份回落0.4個百分點。規模以上工業企業實現營業收入14.8萬億元,同比增長3.3%,增速比去年全年亦明顯放緩。工業生產和銷售供需兩端同比增速均略有放緩,一定程度上影響了企業利潤增長。

不宜對比上年同期公布數據

值得注意的是,2018年3月27日國家統計局發布的數據顯示,前兩個月規模以上工業企業實現利潤總額9689億元,同比增長16.1%。

但是,今年前兩個月規模以上工業企業實現利潤總額7080.1億元,為何同比降幅為14.0%,而不是網友們計算得出的26.9%?

事實上,規模以上工業企業利潤總額、營業收入等指標增速均按可比口徑計算。報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。

一方面,根據統計制度,統計部門每年都會定期調整規模以上工業企業調查范圍。換句話說,規模以上工業企業的統計樣本庫并非一成不變,而是處于動態變化之中。每年有部分企業達到規模標準納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等變化。

例如,有些企業過去雖然不在樣本庫里,但上一年度的主營業務收入超過2000萬元,則下一年度就會納入統計。

“營改增”政策實施后,服務業企業改繳增值稅且稅率較低,工業企業逐步將內部非工業生產經營活動剝離,轉向服務業,也使工業企業財務數據有所下降。在這部分工業企業中,有的可能面臨從規模以上企業中剔除,有的則需要對去年的利潤數據作相應扣除。

由此可見,不同時間節點的規模以上工業企業數量是不同的。例如,2016年為37.9萬個,2017年為38.5萬個,2018年年底為37.8萬個。

另一方面,為進一步加強數據質量管理,國家統計局也在不斷加強統計執法,對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業予以清理,對相關基數依規修正。同時,自2017年第四季度開始,統計部門還對企業集團(公司)跨地區、跨行業重復計算予以剔重。此外,根據第四次全國經濟普查單位全面清查結果,對規模以上工業企業調查單位作了核實調整。這些因素都將對統計數據帶來一定影響。

正因如此,要計算得出“可比口徑的增長率”,就不能簡單地把今年的統計結果與去年發布的統計結果相比,而是要把今年的樣本數據與今年樣本的上年數據相比較。

營業收入指標調整影響不大

在本次工業效益數據發布中,國家統計局對個別指標作了調整。例如,取消發布集體企業數據,并用“營業收入”替代“主營業務收入”。

記者了解到,以往發布的集體企業數據,是指企業登記注冊類型為“集體”的企業。隨著現代企業制度的建立,登記為“集體”的企業比重不斷下降(2018年集體企業營業收入占全部規模以上工業企業的比重僅為0.18%),因而從2019年起,取消發布集體企業數據。

用“營業收入”替代“主營業務收入”,其實影響不大,不妨礙數據的使用,更不是為讓數據“好看”而調整統計口徑。

多年以來,我國工業統計一直沿用“主營業務收入”反映企業經營規模及經營狀況。隨著企業經營活動日益多元化和會計制度不斷改革,適時調整反映企業經營規模的總量指標已勢在必行。

從2019年起,國家統計局將發布的“主營業務收入”調整為“營業收入”,以全面反映工業企業經營規模和經營狀況。與此對應,將“主營業務成本”調整為“營業成本”;以“主營業務收入”和“主營業務成本”派生的一系列指標,如“主營業務收入利潤率”“每百元主營業務收入中的成本”等指標也相應作了調整。

記者了解到,按企業會計準則規定,“營業收入”反映企業全部經營業務實現的收入,“主營業務收入”則是其中一項。“主營業務”是指企業營業執照規定的業務范圍。隨著企業經營活動日趨多元化,工業企業的主營業務也不再局限于工業性活動,“主營業務收入”已經不能準確反映工業性經營活動的規模。

在財政部《關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》中,企業財務報表已無“主營業務收入”項目。使用“營業收入”指標符合會計制度改革方向,更加便于企業理解和填報,減輕基層負擔。

目前,財政部、國資委等部門企業財務統計和發布已經使用“營業收入”指標反映經營規模。從近年數據情況看,“營業收入”與“主營業務收入”兩者絕對值差異基本穩定。

數據顯示,2013年至2018年,規模以上工業企業主營業務收入與營業收入增速差異基本在0.1個百分點左右。2018年以來,在工業經濟效益月度報告中已同步發布了“營業收入”指標,2018年兩者總量差距為2.6%,增速差距為0.1個百分點。(記者 林火燦)

轉自:經濟日報

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀