經濟凋敝,是全國最落后的地區之一;農牧生產連年萎縮;幾家小廠礦組成工業……1947年5月,內蒙古自治區從一窮二白起步,走上發展繁榮經濟的征程。

從成立伊始提出“千條萬條,發展畜牧是第一條”,到改革開放后吹響“工業強區”號角;從本世紀初搶抓西部大開發機遇,到構筑多元發展、多極支撐的現代產業體系--70年來,內蒙古如一匹駿馬奔馳在北疆,實現了經濟發展的歷史性跨越。

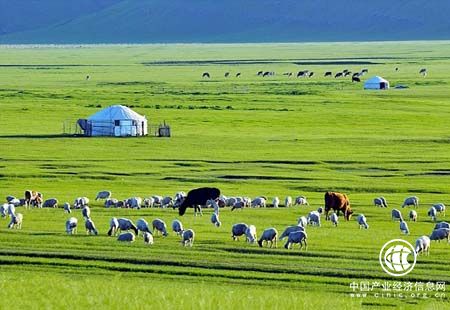

(資料圖片 來源于網絡)

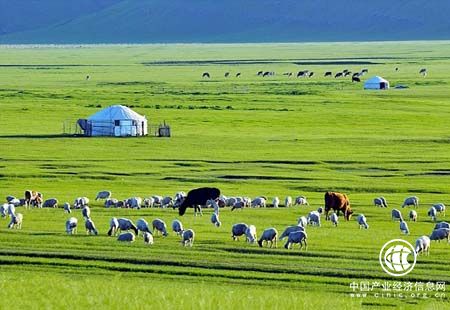

(資料圖片 來源于網絡) 從調糧吃飯到營養全中國

嬰幼兒奶粉、有機牛奶、常溫酸奶……近年來,伊利集團的創新產品層出不窮,滿足著國人日益挑剔的需求。去年,伊利集團營業總收入達到606億元,居乳業亞洲首位、全球8強。

“農畜產品加工已經是自治區工業第三大支柱產業,僅排在能源、冶金之后。”內蒙古農牧業廳廳長郭健說,去年全區年銷售收入超500萬元的農畜產品加工企業達到1907家,實現收入近4400億元。伊利、鄂爾多斯、蒙牛等70個國家馳名品牌,已經成為內蒙古閃耀的名片。

內蒙古有廣袤的草原和耕地。自治區成立前的10多年里,社會動蕩,災害頻仍,牲畜存欄量持續下降,部分地區減少近半,1947年牲畜僅為931.9萬頭(只),產糧僅18.5億公斤。

自治區成立后,牧民有草場,耕者有其田,千里草原很快煥發出勃勃生機。黨的十一屆三中全會以后,特別是黨的十八大以來,內蒙古農牧業現代化水平快速提升,成為全國重要的綠色農畜產品生產加工輸出基地。

去年,全區牲畜存欄達到1.36億頭(只),產肉258.9萬噸、牛奶734.1萬噸,分別是1947年的14倍、47倍、85倍,牛奶、羊肉、細羊毛、羊絨產量穩居全國首位。

“85%的牛奶銷往區外,京津地區一半以上的牛羊肉也由內蒙古供應。”郭健說。

內蒙古長時間內糧食不能自給,僅1969年至1990年,就調入糧食201億公斤,是全國調糧最多的省份之一。1992年全區產糧突破100億公斤,首次實現自給有余。進入新世紀后,糧食產量屢創歷史新高,去年達到278.03億公斤,是1947年的15倍,人均糧食產量躍居全國第3位。

目前,內蒙古是全國13個糧食主產省區之一和6個糧食凈調出省區之一,每年為國家提供超過100億公斤商品糧,為保障國家糧食安全作出了貢獻。

從油燈篝火到能源煤化工重鎮

夏日的輝騰錫勒草原,氈房點點,一座座乳白色的“大風車”與藍天白云綠草相映成景。“這座風電場裝機23.61萬千瓦,每年可輸出4.6億千瓦時清潔電能。”北方龍源輝騰錫勒風電場生產部長高勝利說。

去年底,內蒙古的電力裝機已經達到1.1億多千瓦,居全國首位。其中,風電、光伏裝機總量達到3192萬千瓦,約占全區電力裝機的29%,領跑全國。

自治區成立前,僅有9家微型發電廠,裝機容量不足1萬千瓦,年發電量1300萬千瓦時。當時,廣大百姓夜里只能點油燈或者燃篝火照明。

如今,“煤從空中走,電送全中國”的夢想已成為現實。

年內,“內蒙古上海廟—山東臨沂”±800千伏特高壓直流輸電工程將投入運營。這條輸電通道途經河北、河南、山東等6省區,每年可輸電約550億千瓦時,相當于北京城半年多的用電量。

2013年以來,國家已建設5條以內蒙古為起點的特高壓輸電通道,總輸電能力4000多萬千瓦,接近兩座三峽水電站的供電能力。內蒙古經信委主任王秉軍說:“目前,內蒙古是‘西電東送’、‘北電南送’主力基地,去年對外輸電1357億千瓦時,居全國首位。”

內蒙古煤炭資源豐富。1947年,全區僅有4家小煤礦,年產量僅35萬噸。石油、天然氣更是空白。去年,原煤產量達到8.38億噸,約占全國的1/4,居全國首位。

近年來,內蒙古還抓住國家推進石油替代戰略的政策機遇,以打造現代煤化工生產示范基地為目標,推進煤炭清潔高效利用。內蒙古圍繞煤炭加工利用開發出的專利技術達100多項,建成煤制油、煤制氣、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制二甲醚等五大國家級現代煤化工示范項目。其中,煤直接液化、間接液化等戰略技術的商業化應用已經成熟,已形成120萬噸以上的年生產能力。

目前,內蒙古已獲核準的煤制油、煤制氣產能分別達到700萬噸和280億立方米,全面建成后每年可轉化煤炭近4億多噸。

從手工作坊變身新興產業新高地

自治區成立之初,只有1家小紡織廠和一些鐵器、毛皮、糧油、釀酒等作坊。70年來,全區各族干部發揚吃苦耐勞、一往無前的蒙古馬精神,砥礪奮進,工業發展不斷邁上新臺階。

“一五”時期,包鋼等國家重點工業項目的建設拉開了內蒙古工業發展的大幕。改革開放以來,特別是進入新世紀后,內蒙古發揮資源、區位等優勢,抓住西部大開發等戰略機遇,迅速確立了煤炭、電力、鋼鐵、有色、化工等產業在全國的優勢地位。

黨的十八大以來,內蒙古加快調結構轉方式,建設國家重要能源、新型化工、有色金屬、戰略性新興產業基地,實現質效齊升。

百度、阿里巴巴、搜狐、騰訊、網易、上海證券交易所……2015年以來,先后有60多家網絡巨頭和政府機構、企業入駐中國電信云計算內蒙古信息園,把這里作為自己的全國性數據中心。

近年來,內蒙古抓住入選國家大數據綜合試驗區的機遇,把云集算、大數據產業作為地區轉型發展的新引擎,引入電信、聯通、移動、中興、華為、曙光等企業建設云計算數據中心。目前,全區已具備90多萬臺云計算服務器的承載能力,成為全國最大的云計算產業基地,帶動了大批云計算、大數據和網絡企業落戶。

高端顯示屏、藍寶石及下游加工產品、稀土新材料及應用產品、第三代和第四代核電燃料……“十二五”以來,內蒙古云計算、大數據、電子信息、新材料、新能源、生物技術等新興產業快速發展,預計“十三五”末,新興產業占全區規模以上工業比重將達到20%左右。

去年,內蒙古實現生產總值18633億元、工業增加值7758.24億元,分別比1947年增長642倍和6148倍。自治區經濟總量已居全國各省區市第16位,西部第3位,人均生產總值居全國第6位。

站在新起點,再創新飛躍。如今的內蒙古,正朝傳統產業新型化、新興產業規模化和支柱產業多元化闊步前進!