最近,白酒圈掀起一場 "降度革命":

五糧液官宣 29 度 "一見傾心",瞄準年輕人錢包;

瀘州老窖推出28度國窖1573,并測試16度、6度超低度產品,形成“38度+28度+超低度”的完整低度矩陣;

洋河股份帶著 33.8 度微分子白酒殺進潮飲市場;

水井坊把 38 度以下產品精準砸向年輕人;

酒鬼酒也完成了33度、21度、18度低度產品研發……

這場從高端白酒發起的 "降度運動",正在改寫行業游戲規則。以瀘州老窖為例,在國窖1573系列中,38度產品銷售占比已提升到50%左右,規模接近100億元。

低度化賽道儼然成為新增長極。名酒企已經把目光投向了更年輕、更國際化的低度戰場。

但令酒企們始料未及的是,當他們在生產端如火如荼推進白酒低度化時,社交平臺的評論區里卻一水的全是質疑。

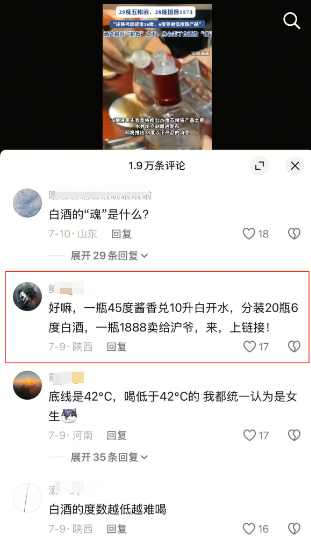

“白酒的度數越低越難喝”

還有網友做起了數學題:

“一瓶45度白酒兌10升白開水,可以分裝20瓶6度白酒”

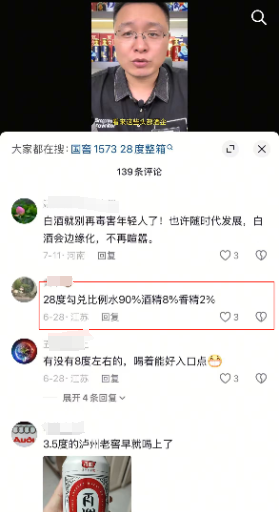

“28度勾兌比例水90%,酒精8%,香精2%”

“28度的糧食局,那不成了喝水嗎?”

“還tm研發成功,不就是加水降度嗎?”

“28度能喝?低度不如喝啤酒”

……

白酒低度化真的就只是加水嗎?低度白酒真的不好喝嗎?這些名酒企研發了幾十年,難得真的就只研發明白了加水勾兌這一件事?白酒低度化到底能不能行?

名酒企研發幾十年的低度化,真不是加水這么簡單

我們說低度白酒,首先要明確一個點,多少度算低度?

業界普遍認為,酒精度40度以下的白酒,被定義為低度酒。頭部名酒全部都有低度酒研發歷史。

早在90年代初期,五糧液就推出了29度產品,早期采用蘿卜瓶,后又改為水晶瓶,并在21世紀初期停產。時隔二十年,如今五糧液重啟29度產品。

五糧液研究低度化的技術,實實在在已經研究了47年。

六十年代,國家出于節約糧食、利于出口等方面的考慮,開始倡導白酒降度,由此展開了一系列技術探索。

那會兒,第一個被排除的方案,就是“加水”。

行業內把網友們說的“加水勾兌”叫做“加漿”。指在高度原酒到成品白酒的過程中,通過加入一定量的水將原酒酒度降低到產品要求的酒度。

但由于白酒中含有油酸乙酯、亞油酸乙酯和棕櫚酸乙酯這三種香味成分,且它們均不溶于水,加漿的步驟就會產生絮狀沉淀。這直接影響了酒的品質。

所以,“加水”的方案第一個被pass。

而后,在中國著名數學家華羅庚的指導下,五糧液劉沛龍團隊通過“黃金分割法”找到了最佳溫度,這才有了39度五糧液這一低度酒產品中的經典之作。

我們可能很難想象,白酒降度這一件事,還需要大數學家參與。

其實,白酒降度并不容易。

生產低度白酒的門檻是如何做到“低而不淡”。由于低度白酒中水的比例比較大,且降度后打破了基酒原有香味成分之間的平衡,造成醇溶性酯類緩慢水解,導致呈香呈味的酯類物質大量減少。因此,很容易出現酒體寡淡的問題。

這些名酒企研究了幾十年,解決的就是這個問題。現在,除了吸附、冷凍過濾等傳統技術,業內已經嘗試了現代分離、蒸餾等技術。

而另一方面則是原酒的品質。在中國釀酒大師、瀘州老窖酒傳統釀制技藝第22代傳承人張宿義看來,后期調味只能作為彌補的一種手段,低度酒的核心始終在于原酒的品質,他在此前采訪中提出:“原酒質量不過關,再怎么調味也于事無補;同理,高品質的原酒,即使進行降度處理,也能夠保證酒體的豐滿和風格。”

低度白酒,曾經也火過

放眼全球,國際烈酒主流度數多在40度上下。為什么現在的消費者會認為,“只有高度酒才是好酒”?

這和酒業的發展歷程有關。酒業發展初期,國內酒廠眾多,大廠小廠比比皆是。相較于名酒廠,私釀酒技藝不穩定,度數方差很大,呈現出劣質酒多為低度酒的現象。所以,那時的消費者普遍把低度酒和劣質酒畫上了等號。

后來,國家對低度白酒的認可,稍微扭轉了這一認知,讓低度白酒火過一段時間。

1979年,39度的雙溝大曲拿下低度白酒品類中第一個國家優質酒(銀質獎)稱號,在高度酒一統天下的格局中撕開一道口子;1989年,39度五糧液、38度洋河大曲、39度雙溝特液等獲得了“國家名酒”稱號,率先打破高度白酒壟斷名酒的局面。

1986年茅臺首次推出的39度茅臺酒

這是酒業的首個 "低度黃金期"。20世紀80年代開始,更多名酒拿出了自己的低度成果:38度瀘州老窖特曲、39度郎酒、38度洋河大曲、33度和38度的茅臺酒……

1989年最后一屆全國評酒會上,多達128款低度白酒產品參賽,最后選出來的17家“全國名酒”中,14家有低度產品獲獎。

同年出臺的《白酒國家標準 GB/T10781.1-1989》,明確將白酒分為高度酒(≥54度)、降度酒(40度-54度)和低度酒(<40度)。

火過的低度白酒為什么突然沉寂下來,又在時隔近40年的今天卷土重來?

其實,這也是時代的眼淚。彼時,中國消費者剛嘗到物質豐裕的甜頭,"大碗喝酒" 仍是主流社交文化。高度酒的濃烈口感契合了改革開放初期的豪邁氛圍,而低度白酒的綿柔風格被認為 "不夠勁",難以登上商務宴請和家庭團聚的餐桌。加之低度酒生產成本高、利潤空間薄,經銷商推廣動力不足,導致諸多獲獎產品淪為"叫好不叫座"的展品。

不少拿過獎的低度白酒,光有名氣,沒有銷量。即便是茅臺、五糧液的低度產品也沒能挺過去,問世幾年后陸續減產、停產。

直到2012年,白酒低度化才迎來一個拐點。入局的江小白推出100ml小瓶裝、40度清香型白酒,提出白酒年輕化、低度化、時尚化戰略。

后來,消費者還自發用江小白兌雪碧、果汁等飲料,創造出“江小白+飲料”的混飲玩法。基于用戶在度數和風味上的產品共創,2018年,江小白又推出了23度水蜜桃味高粱酒“果立方”。經過持續迭代,如今,果立方不僅度數降至15度,還涵蓋了白葡萄、柚子等多種口味。

瀘州老窖38度國窖1573也于2010年后陸續在全國鋪開,重點導入了有低度酒習慣的河北等市場,以避開與其他名酒高度產品的競爭。

低度白酒,真的很有市場

名酒企重啟低度白酒,其實還是市場經濟作用下的選擇。而瀘州老窖已經抓到了先機。

近20年里,白酒的消費市場變化很大。

最直觀的轉變在于,90后、00后已經逐漸成為酒類市場消費主力,且女性消費者占比大幅度提升,從2018年的31%飆升至58%。

市場的變化正在改寫白酒以中年男性為主導的傳統格局,白酒企業需要緊隨這一趨勢,形成新的增長點。

但年輕消費群體對高度白酒的接受程度并不理想。低度白酒成為當前消費市場迭代背景下的最優解。

2010年瀘州老窖在全國鋪開38度國窖1573后,2017年又在河北"重倉操作",大幅增加38度國窖1573的渠道費用投入,直接給經銷商砸真金白銀補貼。

這招立竿見影。到2023年,國窖1573在河北市場年銷售額沖到50億,其中八成都是38度產品,保定、廊坊街頭飯館里,這酒幾乎成了硬通貨。

今年股東大會上,老窖掌門人劉淼還爆了個趣聞:河北人管38度國窖叫"小甜水",天津人更逗,直接喊"慫人樂"。就算酒量差到一杯倒的,也敢抿兩口。現在整個國窖系列里,38度產品已經扛起半壁江山,年銷量直逼百億大關。

值得注意的是,除已研發成功的28度國窖1573新品外,瀘州老窖16度、6度等更低度數的白酒產品也在同步開發中。

實際上,低度化產品的研發,絕非簡單的酒精度數降低這般表面功夫,而是借助分子生物學、風味化學等前沿技術手段,深入剖析白酒釀造過程中微生物的代謝機制,精準調控發酵過程,確保在降低酒精度數的同時,能夠最大限度地保留白酒獨特的風味物質與香氣成分,實現“降度不失香”這一行業難題的有效破解。

而瀘州老窖的國窖1573則采用了“冷凍過濾+老酒勾調”降度技術,實現低度酒風味與品質的雙重保護。

在此背景下,瀘州老窖在白酒領域還擁有同行業最大規模百年窖池和深厚的生產技術儲備等獨特優勢。例如瀘州老窖的百年窖池群,因持續使用超百年,窖泥中富集的厭氧芽孢菌等微生物數量是新窖的3倍以上,能賦予基酒更豐富的酯類、醇類等呈香物質,為降度后“低而不淡”奠定基礎。

低度白酒真是白酒市場變革的最終答案嗎?行業里吵得熱鬧,但名酒企早已用行動投票,扎堆布局低度白酒。

資本市場永遠都是這樣直接:慢一步,可能就永遠跟不上。

轉自:中國網

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀