【導語】生成式AI浪潮席卷全球,但在軟件開發這一核心創新引擎中,其潛力遠未釋放。 開發效率瓶頸、技術門檻高企、跨角色協同不暢,持續阻礙企業將創新構想快速轉化為實際生產力。2025年7月16日,中國企業級無代碼平臺領導者數睿數據,憑借深厚行業洞察與技術積累,發布突破性產品—— smardaten 2.0,致力于重塑智能開發新范式。

數睿數據創立于2016年,是中國數據驅動的企業級無代碼軟件平臺的開創者與領導者,專注為軟件企業與政企客戶提供數智化軟件產品與服務。核心團隊匯聚了來自華為、360、阿里等頂尖企業的精英,在中間件、大數據及業務系統領域積淀深厚。公司業務覆蓋國內主要城市,并通過新加坡等地的服務團隊輻射歐洲、東南亞、中東等國際市場。在2024年IDC輸出的亞太區低無代碼產品象限中,數睿數據核心產品smardaten是唯二入駐的中國廠家。IDC評價其為“業界唯一支持軟件工程全生命周期的無代碼平臺”。

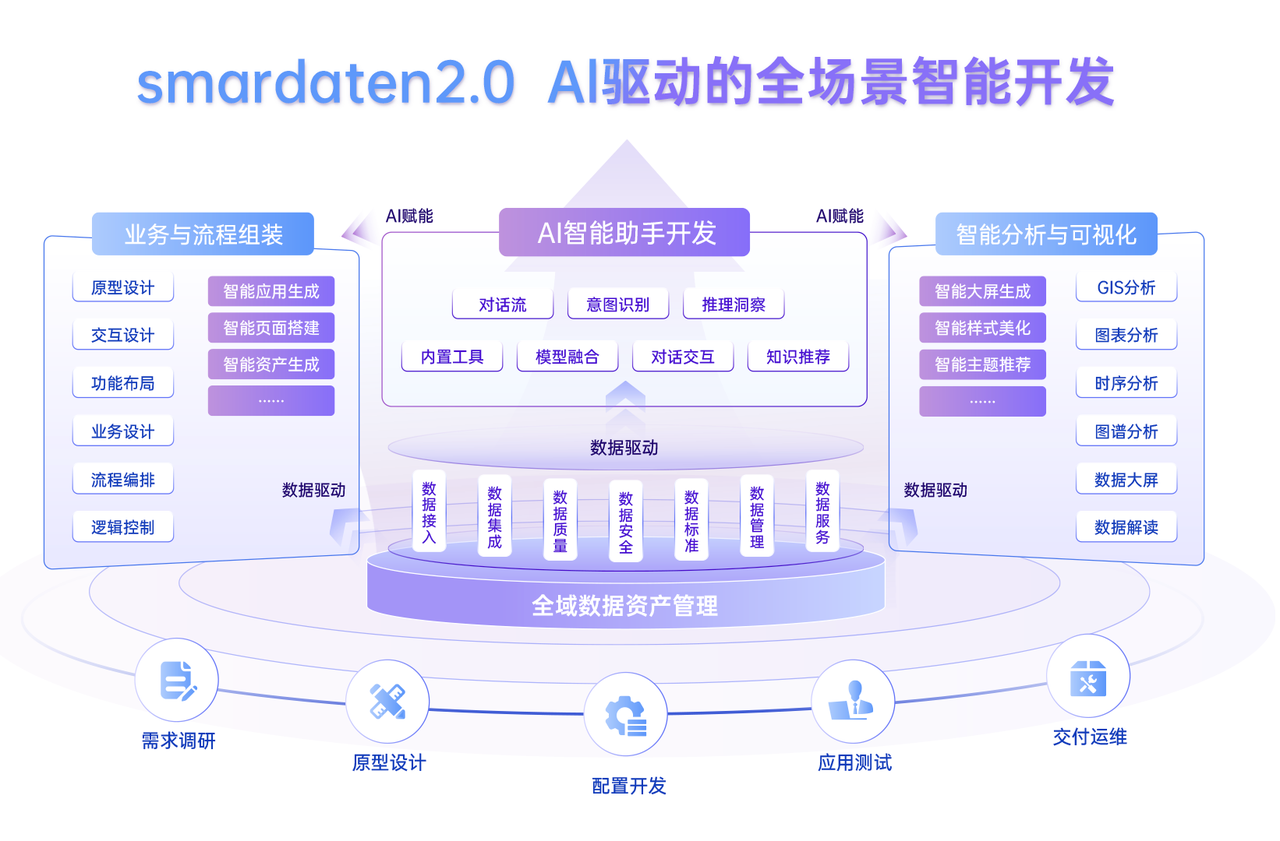

經過多年的積累,數睿數據的軟件工程和數據工程能力日漸豐滿完善,并落地了一套行業知識庫和實施方法。 smardaten 2.0 基于這套方法,是以“AI 驅動 + 無代碼 + 數據融合”三大核心引擎為基石,對智能開發范式進行的徹底重構。其最核心的突破在于首創“AI全鏈路融合” —— 首次將AI大模型深度貫穿“需求→設計→開發→測試→部署→運維”的軟件工程全生命周期。這標志著軟件開發正式從傳統的工具輔助模式,邁入AI深度驅動、智能協同的新紀元。

數睿數據強調:“smardaten 2.0 不是工具升級,而是開發范式的代際躍遷。 我們以AI為神經中樞,深度融合軟件工程與數據工程,目標是讓企業的每一個業務靈感都能在極短時間內轉化為可運行、可迭代的生產力應用。”

突破:AI工程化賦能全流程

傳統開發中,AI能力往往囿于單點環節。smardaten 2.0 構建了覆蓋需求分析、設計、開發、部署的AI工程化閉環,用戶通過自然語言交互,最快可在20分鐘內生成可運行應用原型。其獨特優勢包括:

AI工程化閉環: 構建覆蓋需求分析、設計、開發、部署的全流程智能閉環,用戶通過自然語言交互,最快可在20分鐘內生成可運行應用原型。

數據智能躍遷: 通過獨創的Data Agent技術棧,打通從數據準備、建模到分析洞察的全鏈條,實現端到端的業務價值挖掘。

全民開發升級: 真正實現“全民開發”,零技術背景用戶僅需自然語言指令即可完成復雜的數據建模、頁面設計及功能調優。

自進化智能體: 平臺支持基于企業私有知識庫訓練專屬AI助手,使其在需求理解、方案推薦、模板匹配等方面持續進化,越用越智能。

核心引擎:Build Copilot,釋放智能開發效能

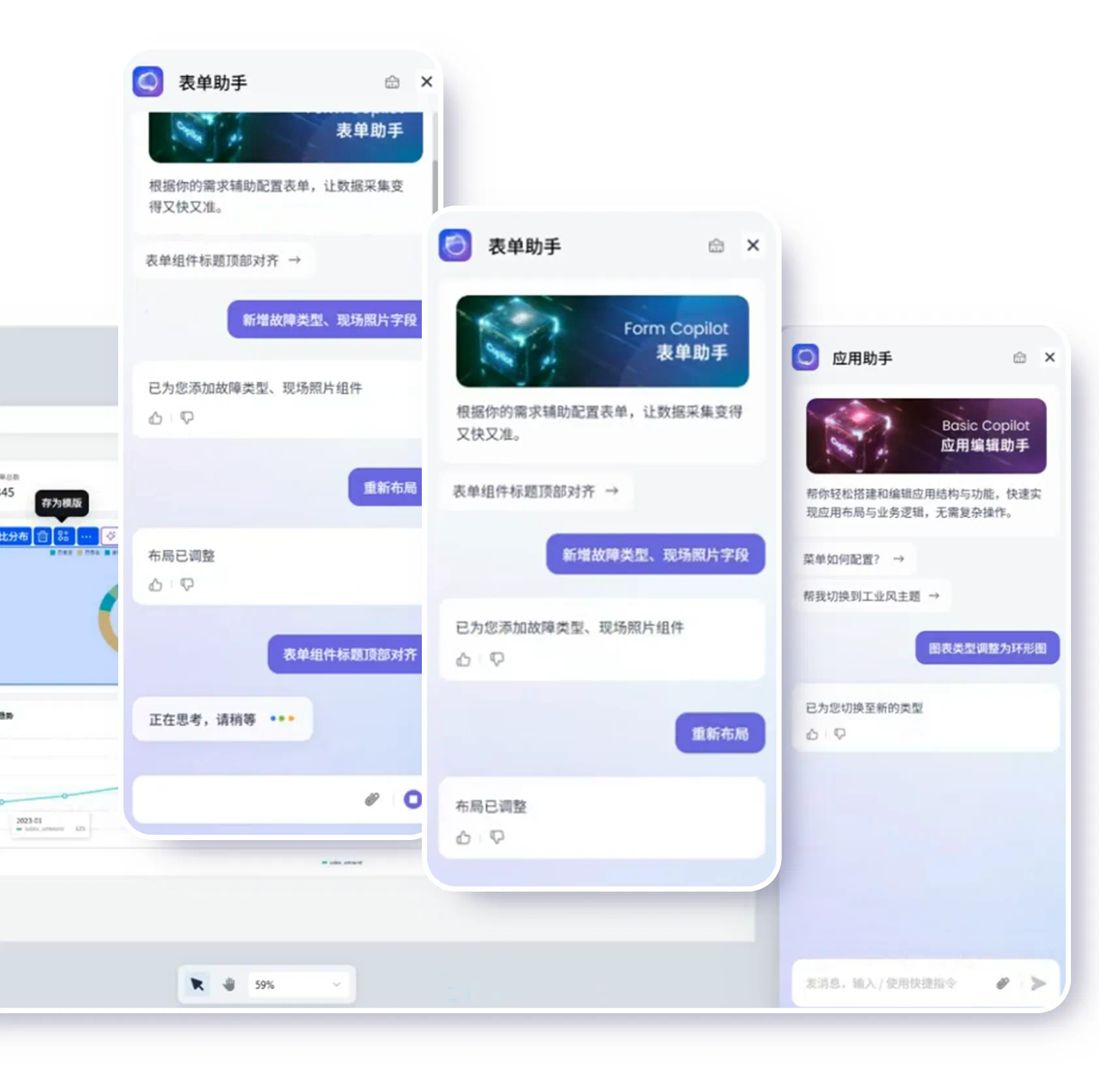

作為AI能力的核心載體,smardaten 2.0推出強大的 Build Copilot 全流程智能開發助手,通過七大功能顯著提升開發效率與體驗:

應用智能生成: 支持模糊需求一鍵生成應用原型,或深度解析業務文檔自動輸出完整的系統方案、數據模型及頁面結構。

AI頁面設計: 實現全局樣式秒級切換,新增頁面可通過簡單指令實時生成包含菜單、圖表及交互邏輯的完整界面。

數據極速洞察: 結合智能取數與自動分析能力,支持一鍵生成專業級數據大屏,加速數據驅動決策。

功能精雕調優: 提供表單、列表等組件級的AI助手,輔助完成布局優化、數據綁定、規則配置等精細化操作。

構建企業級智能中樞:Copilot Studio

為滿足企業個性化與深度集成的需求,smardaten 2.0創新推出Copilot Studio:

自定義知識庫: 企業可整合內部業務文檔、數據模型、流程規范等知識資產,賦能智能助手進行更精準的業務理解和決策支持。

專屬Copilot構建: 通過可視化流程編排,企業可快速創建面向特定場景(如智能客服答疑、自動化數據報告生成)的專屬Copilot,并靈活對接如DeepSeek、通義千問等主流大模型,構建企業專屬的AI開發大腦。

行業價值:驅動全民開發與數智轉型

smardaten 2.0 推動軟件開發從“技術驅動”轉向“業務驅動”,實現真正的“全民開發”。 業務人員無需技術背景,即可通過自然語言指令實現復雜構想。這不僅大幅降低技術門檻,更充分釋放業務側創新潛力,加速數據價值向業務成果的轉化。正如IDC指出,其“將復雜技術封裝為業務友好的生產力工具”,高度契合數字經濟時代“新質生產力”的核心訴求。

目前,smardaten平臺已在智慧園區、工業制造、數字政府等復雜場景成功應用。實踐證明,smardaten 2.0 能顯著降低技術門檻,提升應用交付效率高達300%,有力驗證IDC關于無代碼平臺效率提升的論斷,成為企業數智化轉型的強大引擎。

smardaten 2.0的發布,是數睿數據在“AI+無代碼”融合創新道路上的關鍵里程碑。 它為企業構建全場景智能應用開啟了更高效、更智能的新篇章。

轉自:中國網

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀