隨著第四次工業革命的浪潮席卷全球,人工智能(AI)已成為推動新型工業化的核心驅動力。人工智能技術的深度融合和創新應用,正在重新定義工業生產流程、優化資源配置,并激發出前所未有的高質高效生產力。

“在這一背景下,新型工業化不再局限于傳統的制造模式,而是向著智能化、綠色化和服務化的方向迅速演進。”在2025年世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議(WAIC 2025)上,記者從全球最大的AI+機器人獨角獸企業梅卡曼德獲悉,聚焦AI賦能新型工業化的重點,探討如何利用AI技術推動工業領域的創新突破和轉型升級,為全球工業發展注入新的活力,一直是梅卡曼德的重點發力方向。

以增量形式融入傳統行業和產業鏈

在WAIC 2025主論壇上,梅卡曼德機器人創始人兼CEO 邵天蘭與中國信息通信研究院、中國聯通等產學研不同領域的嘉賓,共話智造新范式,從技術變革、生態構建、實踐落地等方面為“AI+制造”勾勒出清晰路徑與未來愿景。

針對主持人中國信息通信研究院人工智能研究所副所長巫彤寧提出的3個問題:“怎么樣面對多品種小批量與個性化生產場景,智能化機器人在感知規劃執行中最核心的一個技術挑戰是什么?”“如何構建機器人與數據中臺閉環控制以實現更高端的制造要求?”“在人工智能賦能新型工業化生態發展方面有什么建議?”時,邵天蘭從應用角度解題,給出了“從實踐中來,到實踐中去”的可供行業參考的標準答案。

“當前,工業化生產模式已從大規模生產逐步邁向高度定制化、柔性化。智能機器人作為這一轉型的基礎載體,其角色發生了重大轉變。它不再僅僅是自動執行任務的工具,而是需要理解生產策略,并在復雜多變的生產環境中實現精準控制。”邵天蘭指出,在面對多品種、小批量、個性化生產場景時,機器人須具備強大的基礎能力,像常見的物品識別、分析、操作能力,以及對物理世界的理解和常識推理能力。只有這樣,才能在不同的生產現場快速部署并高效工作。

他舉例說,梅卡曼德機器人是全球第一個實現智能機器人在工業領域大規模應用方面取得顯著成果,應用量從3位數躍升至5位數,“從幾十臺到上萬臺,這個過程走了好幾年。但是我們看到從上萬臺到幾十萬臺的前方,這預示著行業即將迎來更大的爆發。”

“人工智能新技術應該以增量的形式融合進傳統行業和產業鏈之中,與行業標準與習慣相向而行。”邵天蘭強調。

具身智能推動工業系統革命

當前,作為人工智能領域的前沿熱點,具身智能正逐步從理論走向實踐,從實驗室走向現實。

在WAIC 2025“智慧中信,共創新可能”2025科學產融創新發展論壇上,梅卡曼德機器人創始人兼CEO邵天蘭、開普勒機器人聯合創始人兼CEO胡德波、中信銀行上海分行行長助理單振雷、中信重工開誠智能裝備總經理助理孫寧、中信建投證券機械首席分析師許光坦等,圍繞“具身智能機器人科產融創新發展”展開了深入討論。

從實驗場到應用場,由“舞臺秀”轉戰“365行”,智能機器人真正實現具身智能,還有多長的路要走?

邵天蘭高屋建瓴地提出,具身智能的廣泛滲透必將塑造新型生產關系,推動人機協作走向人機共生的新秩序。當前,智能機器人正深入生產一線和社會服務領域,成為生產過程中人類勞動者的“智能合作者”,實現從傳統的“人主機輔”向“人機共創”分工轉變。

“我們已經站上了具身智能爆發的臨界點。”邵天蘭在下判斷的同時也拋出問題:面對技術難題的層層包裹,具身智能如何進入應用場?

“客戶最終在意的并非技術路線,而是自身問題是否得到解決,以及是否具備足夠的效率。”他在舉例時說,梅卡曼德經過多年發展,現已能做到銷售一代、改進一代、預演一代。其技術路線既能實現短期落地,又能保障長期發展,且該商業模式在過去幾年已得到驗證。

“技術發展到后期,不只是單純的技術進步,產品形態、商業模式以及公司整體架構等方面都會發生變化,這是我們這些年親身經歷所感悟到的,很多時候這種產品形態、節奏、發展,還需要企業與資本協同一致。”邵天蘭說。

“從一個技術的原理到產品到大規模應用,最終形成一個成功的商業體系,一定是以年為單位的長周期過程。”邵天蘭強調,機器人能走、跑、跳,并不是炫技,是對智能機器人控制水平硬件平臺的一個綜合考驗。

“下一個風口是從走跑跳到能干活,競爭的關鍵在于‘小腦’。”邵天蘭指出,要讓機器人能干活,要解決它的感知局限、決策斷層、泛化瓶頸。具身智能不光是加在大腦,不光加在小腦,還要加在肢體上,需要打通大腦、小腦、肢體的具身智能技術路徑。

據悉,梅卡曼德自創立之初始終堅持技術創新,專注機器人眼、腦、手技術自主研發,憑借通用機器人“眼腦手”全棧AI能力以及產品、服務、生態等全方位優勢,梅卡曼德已率先實現具身智能機器人跨行業、大規模、全球化應用,踐行“讓技術真正被需要,讓AI真正走入真實世界”的使命。當前,梅卡曼德產品已進入中德日美韓等50多個國家和地區眾多“燈塔工廠”,服務100+《財富》500強客戶,在機器人3D感知、視覺和機器人算法、機器人軟件等領域形成了深厚積累。

2025年3月,由國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會批準,梅卡曼德作為牽頭單位及第一起草單位主持編制的《工業機器人 三維視覺引導系統 通用技術要求》(GB/T 45501-2025)正式發布,并將于2025年10月1日正式實施。這一標準的發布,不僅填補了國內工業機器人三維視覺引導技術標準的空白,也為我國在三維視覺引導領域技術標準化打下了堅實的基礎。

推動AI與工業深度融合,重視本土化,占領全球競爭先機

在WAIC 2025展會上,150臺具身智能機器人展示了從工業分揀到情感交互的突破性能力,標志著機器人從實驗室走向千行百業。中國正引領這場以“感知-決策-行動”閉環為核心的產業革命,2026年或成行業應用元年。

在WAIC 2025“數據要素×人工智能+賦能行業高質量發展”論壇的圓桌對話環節,梅卡曼德機器人首席發展官韓卓,全球人工智能包容性網絡主席王曉梅,拓爾思首席數據官、數字經濟研究院副院長文雅等,圍繞“數據×人工智能體”的實踐經驗、挑戰、發展趨勢的看法及建議展開了深入討論。

“構建智能機器人與生產中臺的數據與控制閉環,是實現高端制造的前提。”聚焦數據與AI融合趨勢及落地實踐問題,韓卓指出,智能機器人“眼腦手”作為工業智能體最重要的部分,需要從“自動執行”升級為“協同決策”角色。既要理解工業大腦下達的生產策略,又要在復雜多變的現場環境中完成精準動作。

“每個單點技術都要一流,作為產品和業務才是一流的。”她分析指出,在場景落地過程中,最核心的技術挑戰,其實不是AI的單點技術,而是長鏈條技術的工程化、產品化。工業制造遠看是萬億市場,近看是一萬個億級市場。但要真正滲透市場,需要智能機器人高度“產品化”,在不同行業、場景、工藝能規模化復用。

在談到國際化和“出海”話題時,韓卓指出,當前,全球貿易格局深刻調整,不論是大型跨國企業還是中小企業,數智化都已成為重要課題和核心競爭力之一。

“眾多科技企業正在全力構建全球化生態圈,以本土化深耕、多元生態合作、產品國際化升級、新興市場戰略布局及卓越海外客戶服務為關鍵驅動力,驅動海外業務持續拓展。”她舉例說,新興市場如東南亞、中東及非洲地區,對數智化解決方案需求旺盛,是中國科技企業的重要發力點和業務增長點。她說,“這些地區制造業升級需求與中國技術供給形成互補,為‘中國方案’輸出提供了廣闊空間。”

“相信AI會成為決定智能時代主導權的關鍵變量。”在韓卓看來,工業AI落地,除了算力和參數,在更高維度上PK的,是AI企業“懂工業”以及關于工藝知識的深厚積累。

“做工業AI的企業有很多,但少數真正走得遠的玩家,都有一個共同點:既有技術,又懂得敬畏工業制造,還懂得敬畏現場。”韓卓總結道,“本土化也非常重要,要學好外語,理解文化,嚴格遵守當地法規。”

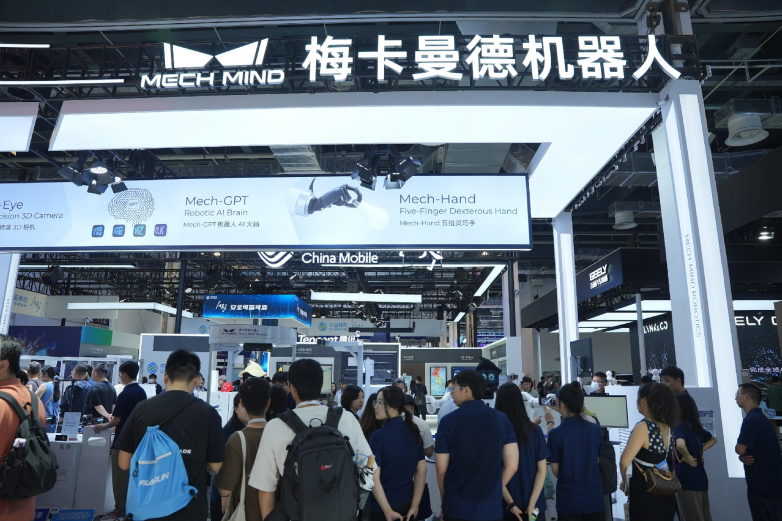

據悉,梅卡曼德作為全球具身智能機器人領域獨角獸企業,此次重磅亮相WAIC 2025前沿科技展區,現場展出了自研Mech-Eye高精度3D相機、Mech-GPT多模態大模型以及Mech-Hand五指靈巧手等通用機器人“眼腦手”全棧技術產品,以及雙臂機器人疊衣、人形機器人取貨、海量物體分揀等近10個前沿具身智能應用單元。

值得一提的是,梅卡曼德生動展示了其自研的通用機器人“眼腦手”如何融合多模態感知、自主認知與規劃、智能運動控制與執行等全鏈條具身智能前沿技術。該技術體系具備強大的識別、理解及操作能力,通用性及泛化性能強,能夠適配各類機器人形態、物體、任務及環境。

轉自:中國網

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀