2025年8月7日至9日,中華醫學會神經外科學分會第二十二次學術會議在蘇州隆重舉行。本次大會以“醫智融合·精準超越”為主題,匯聚全國神經外科領域頂尖專家,聚焦腦腫瘤、癲癇等疾病的精準手術治療。會議期間,樹突精密主辦的“細胞級熒光導引技術:探索細胞級精準手術,賦能精準醫療”專題會成為亮點。會議邀請到復旦大學附屬華山醫院神經外科毛穎教授擔任名譽主席,中山大學腫瘤防治中心神經外科牟永告教授擔任大會主席,由復旦大學附屬華山醫院神經外科陳亮教授及海軍軍醫大學第一附屬醫院(上海長海醫院)神經外科陳菊祥教授共同主持。與會專家共同探討了神經外科從“毫米級”向“微米級”精準手術的跨越式發展。

▲中華醫學會神經外科學分會第二十二次學術會議現場

中山大學腫瘤防治中心神經外科牟永告教授在專題會致辭中指出,對神經外科醫生而言,腦腫瘤切除手術中邊界判別非常困難,目前有影像邊界、解剖學邊界、功能邊界等,而細胞學邊界是腫瘤學領域的重要理念。細胞級熒光導引技術可以直接將組織放大到細胞層面,幫助醫生在術中實時觀察腫瘤邊緣及殘留細胞,實現精準切除。他強調,新技術需要臨床實踐逐步適應,但其在提高手術安全性和切除程度方面具有重要價值。

▲中山大學腫瘤防治中心神經外科牟永告教授發表致辭

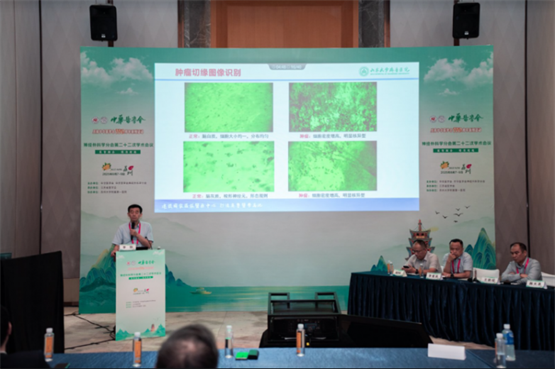

山東大學齊魯醫院神經外科薛皓教授發表了題為《細胞級精準技術在腦腫瘤精準手術中的臨床應用》的報告。他指出,腦膠質瘤是最常見的原發性中樞神經系統惡性腫瘤,其中50%以上膠質瘤患者為惡性程度最高的膠質母細胞瘤(GBM,WHO IV級),復發率和病死率極高,中位生存期僅14個月,是神經外科最具挑戰的疾病。手術治療是當前腦膠質瘤的首選療法,但腫瘤邊界難以判定。細胞級熒光導引成像技術EndoSCell?通過術中放大1200余倍觀察細胞核異型性及密度,可在10分鐘內完成全瘤腔掃查,精準判定邊界并指導切除殘留腫瘤。此外,該技術與術中分子檢測結合,能夠精準指導分子病理取材位置,有望實現從影像學邊界到細胞學邊界再到分子邊界的全面進化。

▲山東大學齊魯醫院神經外科薛皓教授發表專題報告

復旦大學附屬華山醫院神經外科鄒翔教授分享了《術中細胞級熒光導引成像技術在癲癇手術中的應用探索》。他指出,癲癇是中樞神經系統最常見的慢性疾病之一,我國約有1000萬癲癇患者,其中30%-40%為藥物難治性癲癇,外科治療是其重要方案。然而,在現有技術條件下即使完整切除致癲癇灶,仍有20%-30%患者未能達到理想控制。這可能是致癲癇灶定位不準所致,因此尋找更精準的定位方法成為了臨床迫切需求。鄒翔教授通過一例9歲難治性癲癇患兒案例,展示了細胞級熒光導引技術的應用價值。該患兒術前核磁共振結果陰性,術中通過EndoSCell?掃查發現了SEEG范圍外存在顯著膠質增生和異常神經元,擴大切除后患者術后恢復良好,1年半隨訪無發作。鄒翔教授表示:“針對MR陰性+病理陰性的‘雙陰性’致癇灶患者,其平均癲癇控制率控制率僅12.8%,遠低于平均控制率40%。細胞級熒光導引技術為‘雙陰性’致癇灶的精準定位提供了新思路,精準識別并擴大切除非特異性膠質增生組織,對于改善預后有重要價值。”

▲復旦大學附屬華山醫院神經外科鄒翔教授介紹EndoSCell?在癲癇手術中的應用

哈爾濱醫科大學附屬第一醫院神經外科滕雷教授在《EndoSCell?熒光輔助膠質瘤術中手術邊界識別的臨床實踐與體會》的報告中指出,顱內腫瘤手術切除的基本原則為最大范圍切除腫瘤組織,同時最大程度保護患者功能。當前多模態輔助技術的應用有助于手術切除程度和腫瘤邊界的判定及術中功能的保護,如術中導航、核磁、電生理監測、術中熒光等,但仍然存在諸多未被滿足的需求。以術中熒光顯影技術為例,滕雷教授表示5-ALA強熒光對術中高級別膠質瘤診斷能力強,但其弱熒光區域往往是術后復發的高風險點。細胞級熒光導引技術EndoSCell?可以進行術中快速檢測,對弱熒光區域提供了更精準的微米級識別,有望替代術中冰凍病理,可將手術切除提高至‘細胞級別’,極大地提高了腫瘤全切率和重要腦功能區域的保護程度。

▲哈爾濱醫科大學附屬第一醫院神經外科滕雷教授分享EndoSCell?應用案例

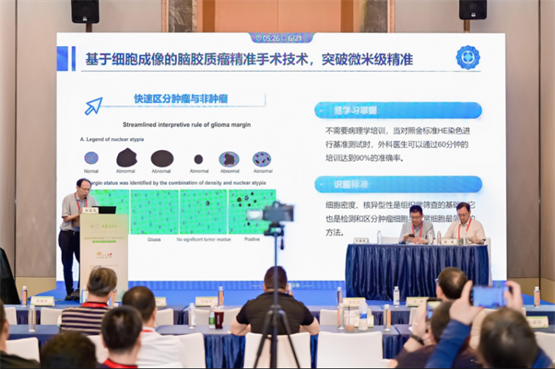

山東大學齊魯醫院神經外科李剛教授在《術中分子病理診斷聯合細胞級顯微鏡輔助腦膠質瘤精準切除》的報告中指出,當前術中快速分子病理檢測技術發展滯后,難以滿足精準診斷需求。齊魯醫院團隊研發的術中POCT技術可在30分鐘內獲得檢測結果,單中心臨床試驗結果顯示該技術具有較高的靈敏度、特異度和準確率,與術后二代測序符合率達100%,將膠質瘤術中快速病理診斷準確率從78.4%提高至94.6%。而細胞級熒光導引技術EndoSCell?可以精準、快速識別瘤腔有無殘留腫瘤,指導手術決策,與術中POCT技術結合,為膠質瘤精準切除提供了更全面的技術支持。

▲山東大學齊魯醫院神經外科李剛教授在報告中EndoSCell?圖像識別方法

江蘇省人民醫院神經外科張軍霞教授在《腦膠質瘤精準手術--術中細胞級新影像技術的應用》的報告中,詳細介紹了細胞級熒光導引技術在腦膠質瘤手術中的應用。張軍霞教授指出,傳統的術中影像學邊界判定技術,如術中超聲、術中核磁、神經導航和術中熒光等,仍處于毫米級別。而EndoSCell?基于細胞成像技術則突破了這一限制,實現了微米級精準,使手術邊界判定從影像邊界擴展至細胞邊界。在一例膠質母細胞瘤手術案例中,即使在顯微鏡下完成水腫帶1cm擴切后,EndoSCell?仍能檢出隱匿性腫瘤殘留。他表示:“這個案例說明單純在顯微鏡下切除是不夠的,該技術可以幫助識別顯微鏡下看不到的腫瘤,正在重新定義腫瘤邊界的判定標準,細胞級精準手術時代即將到來。”

▲江蘇省人民醫院神經外科張軍霞教授介紹EndoSCell?識圖法

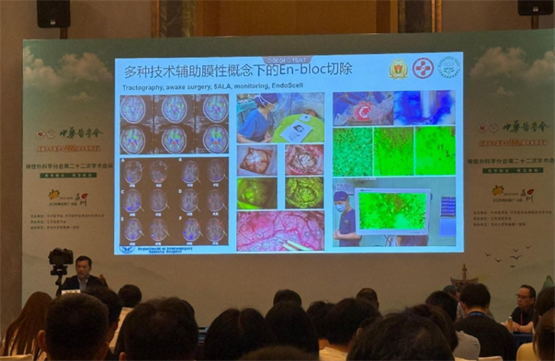

南方醫科大學南方醫院神經外科漆松濤教授發表了題為《困難、危險部位膠質瘤的策略與實踐》的報告,他指出膠質瘤手術的切面邊緣是最大的復發來源,影像反映的不一定是真實邊界,需要多種技術輔助膜性概念下的En-bloc切除(通常指將腫瘤及其周圍的組織或結構作為一個整體進行切除)。他強調,結合EndoSCell?、Tractography、awake surgery、5ALA和monitoring等多種手段,可以實現更精準、安全的手術切除。特別是在切除腫瘤病灶主體后,使用當前最新的細胞級熒光導引技術EndoSCell?對整個殘腔進行掃描,可以幫助醫生術中實時辨別腫瘤細胞,輔助切緣判讀,做到盡可能不遺漏,從而降低膠質瘤的復發幾率。

▲南方醫科大學南方醫院神經外科漆松濤教授在報告中介紹EndoSCell?

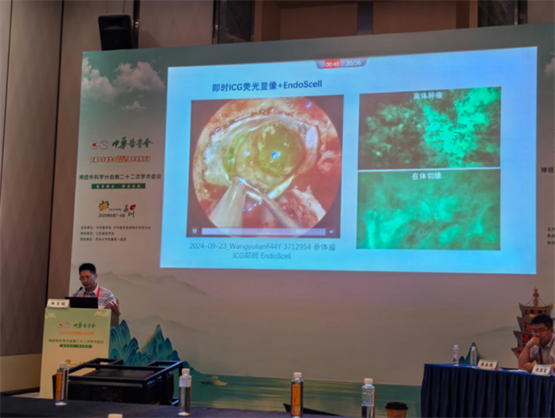

徐州醫科大學附屬醫院神經外科朱玉輻教授在《ICG熒光及EndoSCell?在垂體瘤內鏡手術中的應用》的報告中,指出腫瘤殘留辨別與正常垂體保全是垂體瘤手術的關鍵難點。如果腫瘤未能全切,則可能導致復發;而切除過多,又會影響垂體功能,引發尿量增多、下丘腦反應、視神經受損、腦脊液漏等嚴重并發癥。針對這些難題,朱玉輻教授介紹了相關解決方案。他表示,第一種方法是熒光內鏡搭配熒光標記物吲哚菁綠(ICG)使用,可以標記出腫瘤所在位置。第二種則是通過細胞級熒光導引技術EndoSCell?來輔助切緣判讀,它的使用方法非常簡單,只需用熒光素鈉以及美蘭將組織快速染色,接著將鏡頭貼近組織表面即可成像,通過觀察離體腫瘤與在體切緣組織的細胞形態來對照分辨腫瘤組織與正常組織,其圖像結果與病理具有高度一致性。

▲徐州醫科大學附屬醫院神經外科朱玉輻教授介紹EndoSCell?在垂體瘤內鏡手術中的應用

會議期間,諸多專家蒞臨樹突精密展臺體驗EndoSCell?技術演示,專家們對其細胞級手術視野的直觀性和易用性給予了高度評價,多位專家表示期待有機會科研合作或臨床試用。

▲諸多專家蒞臨樹突精密展臺

本次會議展示了細胞級熒光導引技術在神經外科領域的廣泛應用前景,推動了神經外科手術向“更精準化、個性化治療”的新階段跨越。專家們一致認為,該技術將為腦腫瘤、癲癇等疾病的治療帶來新突破,助力我國神經外科事業邁向更高水平。

轉自:中國網

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀