隨著區塊鏈技術在金融、供應鏈、物聯網等領域的廣泛應用,傳統區塊鏈架構的擴展性瓶頸日益凸顯。主流公鏈的每秒處理交易量(TPS)長期徘徊在個位數至百位數區間,遠低于傳統支付系統(如Visa的峰值TPS可達數萬)。這種性能限制源于區塊鏈的共識機制設計——所有節點需同步驗證每筆交易,導致計算資源消耗與交易規模呈線性增長。微算法科技(NASDAQ: MLGO)針對這一痛點,將分片技術作為核心突破口,通過重構區塊鏈的底層架構,探索高吞吐量、低延遲的分布式賬本解決方案。該技術不僅是對傳統區塊鏈擴展性問題的直接回應,更是為下一代去中心化應用(dApps)提供基礎設施支撐的關鍵嘗試。

分片技術通過將區塊鏈網絡劃分為多個邏輯分片(Shard),每個分片獨立維護一部分賬本狀態并處理特定交易集合。其核心在于將全局共識分解為分片內共識與跨分片協調兩層機制:分片內節點僅需驗證本分片內的交易,而跨分片交易則通過預定義的通信協議(如兩階段提交、異步消息傳遞)實現最終一致性。M公司的分片方案進一步引入動態分片管理策略,允許根據網絡負載實時調整分片數量與節點分配,從而在保障安全性的前提下最大化系統吞吐量。這種設計打破了傳統區塊鏈“單鏈串行處理”的固有模式,轉向“多鏈并行處理”的分布式架構。

微算法科技的分片技術實現包含四個核心階段:分片初始化、交易路由、分片內共識與跨分片協調。

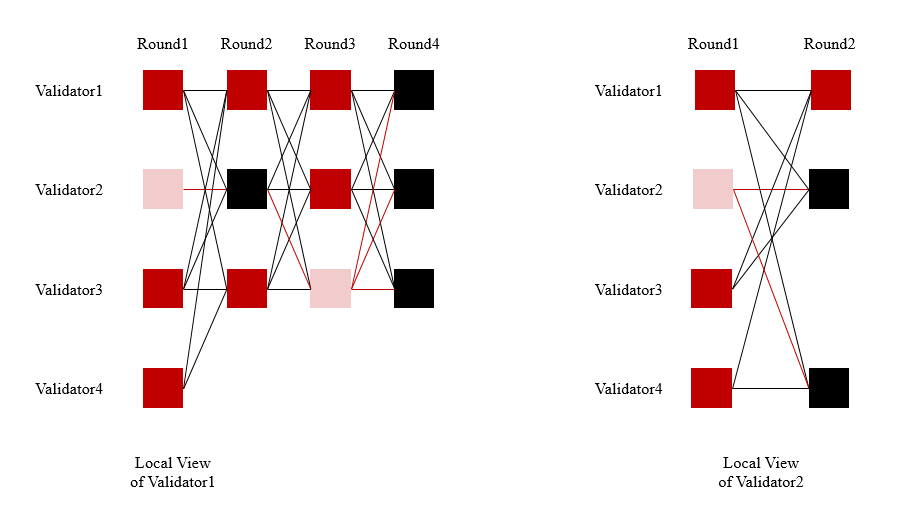

在分片初始化階段,系統通過密碼學隨機算法將全網節點劃分為多個分片委員會,每個委員會負責維護一個獨立分片。分片分配采用周期性輪換機制,防止節點長期固定于特定分片導致的安全風險。交易路由階段,系統根據交易涉及的賬戶地址或智能合約ID,將其定向至對應分片。例如,若一筆轉賬交易的發送方與接收方地址均屬于分片3,則該交易直接路由至分片3處理。

分片內共識階段,各分片采用輕量級共識算法(如PoS變體或BFT協議)獨立驗證交易并生成區塊。微算法科技在此環節優化了傳統PBFT算法的通信復雜度,通過引入聚合簽名技術將消息傳遞輪次從O(n2)降低至O(n)。跨分片協調階段則針對涉及多個分片的復雜交易(如跨分片資產轉移),通過中繼節點或分布式哈希表(DHT)實現狀態同步。例如,當用戶A(分片1)向用戶B(分片2)轉賬時,系統首先在分片1鎖定A的資產,隨后在分片2生成對應憑證,最終通過跨分片共識確認交易完成。整個過程通過異步事件驅動模型實現,確保分片間通信延遲對系統整體性能的影響最小化。

為應對分片技術可能帶來的安全性挑戰,微算法科技設計了三重防護機制:第一,分片內采用閾值簽名方案,確保單個分片無法偽造交易;第二,跨分片交易需經過至少2/3分片委員會的共同驗證;第三,系統定期執行全局快照,通過零知識證明技術驗證各分片狀態的一致性。此外,動態分片再平衡算法可實時監測各分片負載,自動觸發節點遷移以維持系統均衡。

分片技術為區塊鏈擴展性帶來的提升具有多維價值。去中心化程度的提升是分片技術的關鍵優勢。傳統區塊鏈因全節點資源要求高,導致網絡由少數專業礦池主導。分片技術通過降低節點資源需求,使更多個體用戶能夠參與共識,從而增強網絡的抗攻擊性與公平性。動態擴展能力則賦予區塊鏈系統類似云計算的彈性特征。例如,在電商促銷期間,系統可臨時增加分片數量以應對交易洪峰;而在低谷期則減少分片以節約資源。這種按需伸縮的特性使區塊鏈首次具備與傳統中心化系統競爭實時業務場景的能力。

在金融領域,微算法科技的分片技術可應用于跨境支付網絡。通過將全球節點劃分為地理分片,系統可將交易確認時間從分鐘級縮短至秒級,同時降低跨境轉賬手續費90%以上。供應鏈場景中,分片技術支持將不同供應商的賬本數據隔離存儲,既保證數據隱私又實現全流程可追溯。例如,汽車制造商可將零部件采購記錄存儲在分片1,生產數據存儲在分片2,而銷售數據存儲在分片3,各分片通過智能合約實現自動化結算。

去中心化身份(DID)系統是分片技術的另一重要應用場景。通過將用戶身份信息分散存儲在多個分片,系統可在保護隱私的同時實現高效驗證。例如,用戶的姓名、生物特征、信用記錄等分別存儲于不同分片,驗證時僅需調用相關分片數據,避免集中式身份系統的單點故障風險。此外,分片技術為去中心化存儲(如IPFS)提供了擴展性支撐,通過將文件元數據與存儲節點映射關系分散至多個分片,系統可支持EB級數據的分布式管理。

盡管分片技術已展現巨大潛力,其未來發展仍面臨多重挑戰。在安全性層面,跨分片攻擊(如分片間雙重花費)的防御機制需持續強化,量子計算對現有密碼學方案的威脅亦需提前布局。微算法科技(NASDAQ: MLGO)正探索后量子密碼算法與分片技術的融合方案,以確保長期安全性。性能優化方面,分片間通信延遲仍是制約系統整體效率的關鍵因素,未來可能通過狀態通道、側鏈等二層擴展方案實現進一步優化。

轉自:新浪財經

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀