中央廣播電視總臺央視科教頻道(CCTV-10)《味道》欄目在國慶期間推出十集特別節目《國慶節有味道·豐收中國》,近百人的制作隊伍,兵分八路,前往貴州荔波、杭州千島湖、黑龍江虎林、陜西漢陰、廣東臺山、甘肅東鄉、福建福清、廣西東興、河北秦皇島、山西陽泉等十多個地方,以獨特的主題視角、接地氣的敘事手法、有溫度的表達方式,記錄了漢族、布依族、赫哲族、東鄉族等多個民族的人民尊重自然、獲取美食的智慧,欄目組用一個多月的時間,為觀眾呈現了一場450分鐘的表現中國豐收視覺盛宴,用美食譜寫了天道酬勤的中國豐收贊歌,全面展示了脫貧攻堅、全面建成小康社會、實施鄉村振興戰略的偉大成果和大地豐收后人民群眾的獲得感和幸福感。

(1)豐收來之不易,夯實大國根基,深入田間地頭,品味獲得感、幸福感。

今年我國糧食生產經歷了新冠肺炎疫情、南方洪澇、東北夏伏旱和臺風、草地貪夜蛾等自然災害的嚴重影響,繼夏糧、早稻豐收之后,秋糧豐收已成定局,全年糧食產量預計有望增加,連續6年穩定在1.3萬億斤水平。這來之不易的豐收是如何實現的?欄目組走進鄉間家庭,通過灶臺炊煙、百姓笑臉還原真實的豐收場景,切實感受當下百姓幸福生活。

荔波水稻豐收

千島湖巨網捕魚

豐收的歡樂

蔣玉環是湖南人,十年前和丈夫一起來到海晏鎮挖藕。他們努力打拼,學習種藕技術,如今承包上千畝藕田,成為當地有名的種藕大戶。蔣玉環說,今年蓮藕長得不錯,市場價格也很平穩,能趕上這樣的豐收年,再辛苦也高興。

蔣玉環的豐收喜悅

等待豐收的千畝藕田

很多人知道千島湖的美味,但并不知道這里還生產“黑色黃金”。當地將施氏鱘的父本和達氏鰉的母本進行繁殖雜交、人工培育,新魚種繼承兩種鱘鰉魚的優點,長得大,長得快,作為一種經濟魚種,不斷創造著巨大的經濟效益。

三人合力才能抱起的大鱘魚

如今,千島湖魚子醬的產業規模已經占領全球三分之一的市場,千島湖成為全球最大的魚子醬生產基地。

粒粒飽滿的魚子醬

黑龍江虎林市,土地肥沃,是世界上幾大黑土分布帶之一,也是我國重要的商品糧基地。今年,北大荒雖遇三次臺風災害,但北大荒集團上下齊心抗災保糧,努力實現糧食總產407億斤以上目標。

過去的“北大荒”,今天的“北大倉”

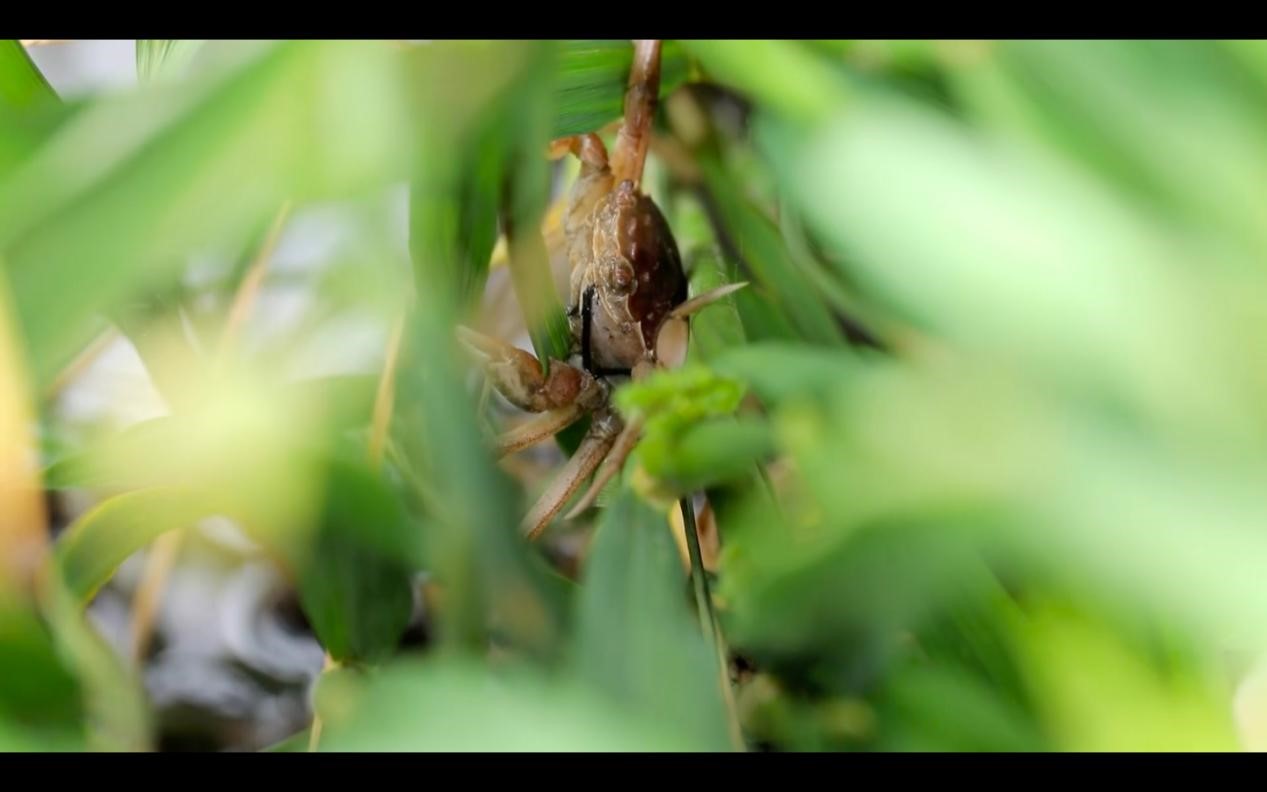

現代立體農業技術的引入,為農田的增收闖出了新門道。郝嘉冀是856農場職工,今年他管理的稻田中多了一樣東西--稻田蟹。稻田中養殖河蟹,不用專門投喂飼料,稻田里的腐殖質與雜草能夠成為稻田蟹的食物,而稻田蟹的進食不僅能夠為稻田去除雜草,其排泄物也能天然形成水稻的肥料。

稻田蟹

隨著北大荒稻子成熟,北大荒的稻田蟹也逐漸成為豐收的農產品,走俏市場。

切開的稻田蟹

(2)全面展示脫貧攻堅、全面建成小康社會、實施鄉村振興戰略的偉大成果。

在《國慶節有味道·豐收中國》的攝制過程中,記者們走鄉串戶,到處都能感受到近年來脫貧攻堅帶來的新變化:過去農村的臟亂差不見了,青山綠水的村莊多了;蹲墻根曬太陽的少了,下地勞動的多了;摸著腳指頭愁日子的人少了,扳著指頭算收成的多了。通過鏡頭,我們見證了實施鄉村振興戰略的偉大成果。

陜西漢陰澗池鎮的陳興松是火龍果種植戶,他家有9畝火龍果大棚。陳興松原本住在漩渦鎮的貧瘠山區,為了脫貧,政府幫他把家遷到經濟和交通相對發達的澗池鎮。通過勞動培訓,他參加了合作社,發展起了火龍果種植。

陳興松告訴記者,火龍果的產果期很長,每年5到11月都是他最開心的時候,因為每隔15到20天,他就能收獲一批新果,并樂此不疲。記者給陳大哥算了一筆賬,今年火龍果市場收購價每公斤最低8元,按每畝地產果4000公斤算,陳大哥一年有近30萬元收入,刨去每畝一萬多元的種植成本,還有二十萬元收益。勞動帶來的豐收,正改變著陳大哥一家人的命運。

豐收的火龍果

甘肅東鄉,黃土山巒起伏,村落棋布,莊稼繁茂,東鄉族人世代居住在這塊丘陵山地。土豆是東鄉族人三餐必不可少的食物,也是他們生活的經濟支柱。9月,正是土豆收獲的時節,東鄉族少年馬良說,今年收成很好,每畝地能收獲2000公斤土豆,6畝地預計收入兩萬多元,這是一家人最開心的時刻,隨后,馬良和家人通過簡單地搭土灶燜烤熟土豆,共享美味。

正在燒柴的地鍋鍋灶

地鍋鍋燜熟的土豆

馬良品嘗新土豆

最后,馬良姐弟用一首淳樸的“花兒”唱出了他們對于這片土地的熱愛,也讓電視機前的觀眾為之動容。充滿質感的細節讓我們想起了童年趣事,這不就是美麗的鄉愁,這不就是故鄉的滋味嗎?

豐收的喜悅

陽泉市舊街鄉保安村的一處山區,七年前還是一片荒山,而今天,一壟壟挺拔青翠的植株整齊排列,一顆顆鮮紅欲滴的果實掛滿了枝頭,這就是四百畝人工種植的樹莓。樹莓種植帶頭人李小梅仔細算了一筆賬,如果還是搞傳統農作物的種植,一畝地玉米的收入也就一千塊錢左右,而種植樹莓一畝地能產果3000斤,收入一萬多塊錢,不僅能帶領農民們脫貧致富還能增收,田間枝頭上沉甸甸的豐收果實就是對他們辛勞付出最好的回報。

樹莓熟啦

核桃豐收

核桃豐收

(3)傳播中國傳統美食文化。

山西孟縣的桃仁月餅是省級非物質文化遺產項目,制作工藝相當考究,攝制組經過精心策劃,抓住太行山秋季核桃豐收的時機,跟蹤記錄了傳承人張大虎制作桃仁月餅的全過程。從采摘核桃、剝核桃,到焙餡兒、煨餡兒、潑面、包餡、看火等工藝流程,味道調查員用心體驗,講述細節,讓觀眾聞得到月餅的香甜,感悟得到中秋月餅在中華文化中的深遠意義。

剛出爐的核桃仁月餅糖汁流淌

貴州荔波是布衣族、水族等少數民族聚居地。五彩糯米飯是當地群眾必不可少的美食。攝制組特意找到有著網紅氣質的金婭云大姐,請她向觀眾介紹五彩糯米飯的制作過程。

金婭云制作美食

五彩糯米飯,是各種植物提取物給糯米飯染色的結果。艾草提取出綠色,三角梅會為糯米換上紅色的外衣,楓葉提取出的顏色是紫黑色,從植物中提取的綠色、紅色、紫黑色、黃色、橘色使潔白的糯米換上了五彩外衣,散發著醇厚的植物氣息。五彩糯米飯寓意五谷豐登,表達著布依族同胞對大地豐收的向往。

京族是我國唯一的海上民族,廣西東興的澫尾、山心、巫頭三個海島被稱為“京族三島”,它們是中國京族的主要聚集地。京族三島附近的海域以淺灘為主,魚蝦通常在距離海面一米左右深的地方活動,于是聰明的京族先民摸索出了在淺灘踩著高蹺提高高度來捕魚的方式。捕魚人要在翻騰的海潮水中保持身體平衡,還要隨時眼觀六路,快而準地進行捕魚操作,這種傳統承載著京族同胞的智慧和勤勞。

高蹺捕魚

一張風吹餅,制作考究、做工繁瑣、風味獨特,過去是京族人出海打魚的口糧,今天則是京族人不能忘記的風味小吃。記錄好風吹餅的制作過程,其實也就是記錄了對“生活的渴望和歷史的變遷”。

風吹餅晾曬

風吹餅晾曬

風吹餅

風吹餅

(4)倡導中國人尊重自然、和諧共生的理念。

稻作文明,魚稻共生,是貴州荔波布依族的一大特色。插秧之前,采集草木埋入泥田中,草木腐爛,成為肥料。六月,當禾苗泛青,再將魚苗放入稻田。魚兒們吃著稻田里的雜草、害蟲、稻花,與水稻一起生長,稻花魚因此而得名。

稻花魚

稻花魚綠色天然,在稻田收割的時候最為肥美。布依族同胞用它做出烤魚、糟辣魚、酸湯魚、燒椒魚……人們從水田中收獲了稻谷,又捕捉了魚兒,綠色、可持續發展的農耕文化一直在這里延續。

福建福清市位于東海之濱,所屬高山鎮出產一種特有的羊,叫“高山羊”。這種羊吃海邊灘涂的鹽堿草,這種草含有鹽分,能幫助羊消化食物,還能增強其抗病能力。羊的糞便,又是灘涂植物、魚類和微生物生長的肥料。現在,當地群眾更是把羊圈搭在辣椒地里,讓羊吃辣椒的根莖和葉,從而省去扒辣椒桿的人工。羊糞留在地里,成為下一茬辣椒的底肥。如此,一個綠色的農業循環體系便形成了。

石竹湖是1958年福清市修建東張水庫時形成的一個人工湖,也是福清人的“母親湖”,每年湖里都會人工投放一定數量的鰱魚和鳙魚魚苗,不喂任何飼料,讓這些魚在湖里自然生長,它們能清理水中的浮游動植物,達到清潔水質的目的。秋季的開網豐收捕撈就是將湖中的大魚撈出,為小魚的生長提供空間,繼續完成凈化水質的使命,保護生態的平衡。勞動人民尊重自然,保護自然,也在與之和諧共生的過程中得到了哺育和饋贈,勾畫出一幅和諧美好的生活畫卷。

漁民收獲鳙魚

群魚獻花

《味道》是中央廣播電視總臺央視科教頻道(CCTV-10)創辦的首檔美食文化探索類的全媒體節目,圍繞“與文化學者同行、品鑒美食文化、留住鄉愁記憶”的定位,運用“美食+”的全媒體思維,薈萃美食精華,傳播美食文化,“讓生活更有味”。十集特別節目《國慶節有味道·豐收中國》在雙節期間用美食譜寫了中國豐收的時代贊歌。(張清華)

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964