北京故宮博物院石鼓展廳 光明圖片/視覺中國

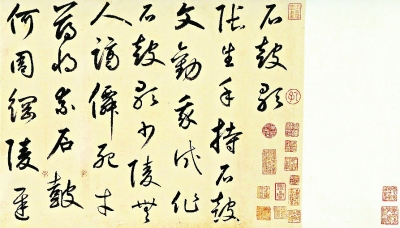

元·鮮于樞書《石鼓歌》(局部)

石鼓被稱作“中國第一古物”,自唐初出土迄今,后人對它的癡迷和爭論從未停止,幾乎歷代皆有石鼓詩歌和石鼓研究,這本身就足以勾畫出一部詩歌史和學術史。石鼓之所以擁有穿越古今的魅力,關鍵不在于其外在的花崗巖材質和鼓形特征,而是十面石鼓輾轉遷移的傳奇遭遇和鐫刻其上謎一般的石鼓文。

石鼓的輾轉遷移

春秋戰國之際,秦人刻制十個石碣,史籍中卻寂寂無聞。在沉睡千年之后,十個石碣在唐初陜西鳳翔府橫空出世。因其形狀似鼓,故名石鼓,每面石鼓皆刻一篇六七十字的四言詩,共十篇,合《詩經》“什篇”之義,是為石鼓文。“安史之亂”爆發,石鼓一度消失。亂后,石鼓再次出土,為此韓愈上書請求朝廷移入京師太學妥善保管,但未能如愿,直到鄭余慶擔任鳳翔尹后,石鼓才被置于鳳翔孔廟。

唐末五代戰亂頻仍,石鼓在兵燹中不知所終。宋仁宗時,司馬光之父司馬池時任鳳翔知府,尋得九面石鼓,但失一面“作原”石鼓,經金石學家向傳師多方搜訪,終于在民間尋到已被削成舂梁石臼和磨刀石的“作原”石鼓。酷愛書畫金石的宋徽宗即位后,下旨將石鼓移入汴梁大內,又在石鼓陰文上填注黃金以示尊貴。“靖康之亂”,金兵擄運石鼓至燕京,但剔去黃金后便拋入京郊荒野中。

蒙元混一天下,虞集在淤泥草地再次發現石鼓,陳列于北京國子監并置鐵欄保護,從此平安度過元、明、清三代。明清時代對石鼓尤為重視:明人《帝京景物略》開卷第一篇即為《太學石鼓》;朝鮮赴京使臣在“燕行錄”文獻中常常記載觀賞國子監石鼓的經歷;乾隆帝為防損壞丟失,移石鼓入皇宮,仿制十面石鼓立于國子監代替。

抗戰爆發,為防石鼓落入日軍之手,原故宮博物院院長馬衡裝運石鼓隨故宮國寶南遷至四川,抗戰勝利后又東遷至南京,解放戰爭時,蔣氏欲遷臺灣而不得。1950年,石鼓重回北京故宮博物院。

石鼓見證了中華民族興亡盛衰的歷史,它一方面與歷代國運的興勃亡忽緊密相連,往往是亂世消失而盛世復出,另一方面又與歷代國都的遷移路線若合符節,從關中到汴梁再到燕京。

“書家第一法則”

被稱為“書家第一法則”的石鼓文,在文字史、書法史、金石學史甚至文學史上都有著重要地位。如果說甲骨文是漢字發展的原點,那么石鼓文就是關鍵節點。

石鼓文主要記載了秦國君臣率領士兵進行漁獵、修路、植樹、祭祀等活動,由此可見秦國創業之時的生產活動和社會生活。學界多認為這是一種勒石紀功的形式,“鐫功勒成告萬世”。其實這在亞歐古典文明中比較常見,諸多部族或帝國多以刻石達到宣傳威嚴之效果。

石鼓文皆被環刻于鼓腰,一鼓一篇,在章法布局和書寫風格上很有秩序和原則,排列整齊,分布均衡,對稱呼應,開合有度,氣勢壯闊,雄渾古樸。

從字體構形上來說,作為秦系文字演化發展的關鍵樞紐,石鼓文多用“圓筆”篆法,粗細均勻,變化靈活,逐漸使漢字形式秩序化、形體固定化、部件符號化、書寫規范化。它上承西周晚期金文如《虢季子白盤》銘文典雅整飭的風格,下啟秦朝小篆如秦刻石圓健嚴謹的色彩,可謂秦系文字邁向“書同文”歷史進程中的過渡階段和重要一環。因此,石鼓文又被稱為“倉頡之嗣,小篆之祖”,這自然也使之自出土之日起就引起書法家的重視。韓愈作《石鼓歌》贊其書法之美:“鸞翔鳳翥眾仙下,珊瑚碧樹交枝柯。金繩鐵索鎖鈕壯,古鼎躍水龍騰梭。”他還提到張籍的拓本,“公從何處得紙本,毫發盡備無差訛”。可見石鼓文在唐代就被拓印,但目前所見最早拓本是日藏宋拓。

集大篆之大成,開小篆之先聲,石鼓文清朗古樸且渾厚嚴謹,又不乏遒麗之姿,引起不少書法家如朱耷、鄧石如、傅山、楊沂孫、吳昌碩等人的紛紛臨摹,其中以吳昌碩成就最為顯著。

跌宕起伏的研究史

石鼓文面世后一度成為千古之謎,引起后人無盡的研究爭論,而聚訟紛紜的焦點主要集中于年代問題,即石鼓文產生于何時。唐至北宋的學者提出了周宣王、周文王、周成王、北周等說,其中宣王說影響最大,韋應物、韓愈、蘇軾皆從之。直到南宋鄭樵提出秦國“惠文王之后始皇帝之前”說后,學界又從何時問題轉移到秦國何時的問題,近代出現了穆公(馬衡)、襄公(郭沫若、張光遠)、文公(羅振玉等)、德公(王國維)、獻公(唐蘭)等說。

隨著學術的每轉益進和窮則思變,當代學者大多認為不可能考證出一個絕對年代,越來越趨向于一個相對年代和彈性空間。李學勤提出“春秋中晚期”;王輝提出“春秋中晚期之際”;易越石提出“春秋晚期”;美國學者馬幾道、陳昭容、裘錫圭說法大致相同,基本同意“春秋戰國之間”;徐寶貴提出“春秋時期”。導致諸多學者莫衷一是甚至后來不少非專業學者加入論戰的重要原因,在于石鼓文的內容和字體似乎分布于秦國前期和后期。任熹在《石鼓文概述》中表達了這一矛盾和糾結:“以史實考之,前期事多關連,較為可信;以文字證之,則形體結構,后期為尚。”所以有學者為了調和這一矛盾,提出石鼓文的內容創作和文字刻制時間可能并不一致。

圍繞石鼓文展開的學術研究史,與石鼓本身的流傳史同樣跌宕起伏,其中宋代和近代的研究具有突出意義。

宋代是石鼓文研究的關鍵時代,成為后世石鼓文研究需要追溯的重要起點。宋代的突破性進展表現為三個方面:第一是宋代石鼓詩的學術化,與唐代注重感性審美的石鼓詩相比,宋代梅堯臣、劉敞、蘇軾、蘇轍、張耒、呂本中、洪適等人的石鼓詩更加注重學術性、哲理性、史鑒性;第二是鄭樵首次提出秦國年代說,他首次從文字學角度將石鼓文與秦刻文進行對比印證,奠定了后世考證年代的基本論調;第三是北宋拓本成為石鼓文研究的最佳材料,由于石鼓文在流傳過程中多遭損壞,字體亦多有脫落,故而北宋“先鋒”“后勁”“中權”三種拓本成為最可靠的復原文本。郭沫若《石鼓文研究》能成為近代石鼓文研究的集大成,就是因為他運用了日藏宋拓。

宋代石鼓文研究能取得這些突破,主要歸因于宋代整體的文化環境:一是金石學的昌盛,隨著商周禮器的不斷出土,宋代有足夠的實物進行對比研究,消除了三代古器的神秘性;二是儒學的理學轉型,使學者們走向內在,回歸理性認識,宋學出現疑古思潮;三是史學的完備和考證的精進,紀傳體、編年體、紀事本末體、綱目體皆于此時并存,史家輩出,學者們更加注重文史考證。而且,宋代金石學、儒學、史學三個圈子之間相互交融,如一代史學家、文學家、政治家歐陽修還是金石學家,不僅撰修了《新唐書》《新五代史》,也撰有現存最早的金石著作《集古錄》。

同樣,近代石鼓文研究能在宋、清基礎上再進一步,也得益于出土材料和學術風氣的轉變:一是甲骨、簡牘、商周鐘鼎的出土提供了新材料,王國維提出“二重證據法”;二是清代樸學考證與西方實證相互結合促成了新方法,學界更加重視科學研究和實事求是的學術態度;三是西方文化和理論的傳播催生了新觀念,學術研究成為一種職業活動,且研究范圍不再局限于時代考證,也拓展到其他學科領域。

當今學者對石鼓文的研究已經越來越走向跨學科研究,如從語言學史、文字學史、書法史、文化人類學等角度進行縱深研究,但在文學史、藝術史研究方面仍顯薄弱。另外,有一些問題至今仍是謎團:為何石鼓從先秦到唐初一直未被載錄?它被刻成鼓形是否有著特殊的象征意義?地處西戎的秦國石鼓文表現的勒石紀功文化與域外中西亞的相關文化有無互動或關聯?

了解過去的研究狀況,有利于明確未來的努力方向。石鼓文的研究史啟示我們:新成果和新觀點有賴于新材料、新方法、新觀念、新技術以及新的文化環境。我們相信,未來隨著更多實物文獻的出土、研究方法的改進和觀念技術的創新,不僅上述謎團會得到破解,石鼓文的絕對年代也有望浮出水面。“不忘本來,吸收外來,面向未來”,“推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展”,亦是新時代吾儕之責任。(作者:黃修志,系魯東大學文學院講師)

轉自:光明日報

版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀