導語:11月15日,書本放映策劃的“江蘇新浪潮”影像聯展在南京完成了收官場的展映。在影片《建筑師》映后,王超導演和我們分享了他對這部影片的感受,以及對電影創作中地域性元素的理解。

嘉賓簡介

王超,1964年1月21日出生于南京,畢業于北京電影學院。

2001年,執導個人第一部電影《安陽嬰兒》,從而開啟了他的導演生涯,該片入圍第54屆戛納國際電影節“導演雙周”單元,并獲得第37屆美國芝加哥影展國際影評人獎。

2003年,執導的劇情片《日日夜夜》獲得第26屆法國南特三大洲國際電影節最佳影片獎,而他也因此憑借該片獲得第26屆法國南特三大洲電影節最佳導演獎。

2006年,執導《江城夏日》獲得第59屆戛納電影節“一種關注”單元最佳影片大獎。

2009年,執導由李乃文、顏丙燕共同主演的劇情片《重來》。2011年,自編自導劇情片《天國》。2014年,執導的《幻想曲》入圍第67屆戛納國際電影節“一種關注”單元展映。2015年,執導愛情片《尋找羅麥》。2017年拍攝電影《父子情》入圍愛沙尼亞塔林國際電影節等。

采訪/ 劉小黛

整理 排版/ 金恒立

策劃/ 拋開書本編輯部

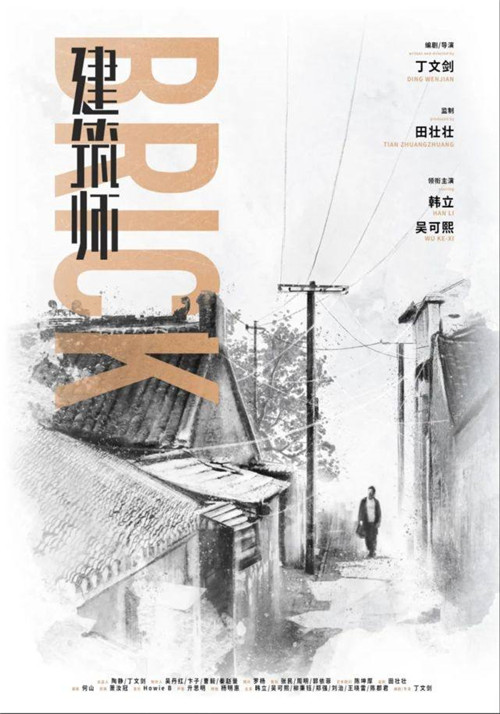

《建筑師》是一部比較出色的電影

我覺得丁文劍這樣一個優秀的建筑師,從做制片人開始,從扶持新人開始,最終還是要拿起攝影機去拍自己的生活,這樣一種經歷其實挺讓我感動的。我想這可以激勵在座的各位,想一想,為什么我們要拍電影?最初的沖動在哪里?電影不見得非得是一個世俗成功意義上的圓滿故事,它本質上就是說你拿起攝影機,像拿起筆一樣,去書寫自己的生命歷程。這一點在《建筑師》里面特別的清晰。

文劍把《建筑師》的粗剪版給我看的時候我就很感動,就覺得作為一個處女作來說已是比較成熟的了。可能跟他之前一直在做一些這方面的工作也有關系,加上他自己在家肯定是看了好多電影。

我覺得挺難得的是文劍在現在這個時代還在拍那種經典傳統敘事的電影。現在像你們年輕人所看到的那些電影可能都是比較酷一點的,哪怕是藝術電影也是比較酷的,能夠這么沉甸甸又娓娓道來地、從容地去訴說自己生命中的一些迷惑,說句實話,在整個國際電影的風向上是吃虧的。現在能還繼續這么做電影的都還是一些已然功成名就的大導演,像現在的這些急匆匆的,有野心的,要在電影事業上有所斬獲的電影導演都不用這種語調了。這說明文劍沒有太大的功利心。他也熟悉現在電影的狀況,他要是想換一種筆調也很容易,那些東西是不難的。

我覺得大家還是應該堅持自己內心的語調。哪怕這種語調跟現在的世界電影的風格和傾向相比,好像慢了半拍,但這個沒關系,電影本質是一樣的。那些快一拍的電影,如果脫離了電影本質,依然不是好電影。很多情況下快節奏的、酷的電影只是趕上時髦,離電影的本質甚至還更遠了。我們如果說不以國際電影風格的風向做指標,依然還是以電影的本質來考量電影的話,我認為《建筑師》在中國是比較出色的作品。

影片爭議:節奏“沉悶”與男性視角

這部電影其實挺尖銳的,尖銳的同時又是很含蓄的。它跟體制之間的那種距離、磨合、逃避,這里面其實是有軌跡的,我說句實話這一點國際電影節可能不見得看得懂。我知道《建筑師》走了一些電影節,有些地方受到了挫折,我覺得都不用怕。我們跟這些電影節走了20年了,太知道它的局限甚至功利性在哪里。

我想只有真正的經歷過這些體制,真正了解中國近二三十年的現實才能真正的貼近這部電影。文劍做了一件似乎是不合時宜的事情,但這其實沒關系。有些電影你放在那,可能越放越好,不至于說越放越經典,但是會越放越好。

我認為《建筑師》可能是擺個三五年才更好的電影,這不是說作品說擺下來自然更好,而是說看電影的人,比如說在座的年輕人,當你們進入了社會,過了五年,八年的時候,你們會突然想起說我八年前看過一個電影《建筑師》,里面的東西挺像現在的心境的。主人公的努力以及他的挫折,包括能夠回鄉也好,還是說回不去也好,那時對這些的感受可能會跟今天不一樣。

文劍這個作品的劇本其實是非常成熟的,是一個戲劇動機設置很明確的劇本:改變家鄉這件事情,要由回鄉的男主角來執行,他要怎么執行?我們知道要改變家鄉,好,男主角你給我改變看看,你想要變成什么樣。這個東西是非常出彩的,是一個好的前提。影片的視點如果說是緊扣著這個的話,整個的基調就是成立的。

劇情展開后不管是男主角跟體制之間兩種方案的張力,還是說他自己與往昔的回憶,和現在的情人之間的關系,都是劇作這個前提展開的,在這樣幾種戲劇張力下,其實才能夠去更好地領會創作者的視點。現在我在網上經常看到說迷影文化,我不知道現在的迷影文化迷什么。你看我三句話就把這部電影真正的戲劇核心給你講出來了,這是明明白白的東西,你不體會這些東西,你怎么來去評價這個電影呢?

完整的電影世界與省略的藝術

我們現在更年輕的的電影觀眾,會更多接觸游戲和動漫。動漫其實是鏡頭切得非常碎的,就好像把所有的內容分切在各種盤子里面,你要做的就是始終處在一個接受和被刺激的狀態。這一代觀眾在看動漫、玩游戲、看主流商業電影的過程中,已經養成了這樣一種觀影方式。

在整個的國際電影的范疇內,相當一部分作者也依照這種觀影方式改變了策略,但是也有一些人在堅持,堅持一種更偏向“共享”的策略。就是說,電影首先是在展示一個世界,同時也需要觀眾主動參與進來去理解我的世界,而不是說我要把電影分割成無數個大小不一的鏡頭端給你。

我覺得作為一個導演,切割鏡頭是很容易的,但是這樣出來的作品會失去世界本真的意義。當你必須自己把自己的世界切割成不同的碎塊時,完整世界的意義是丟失掉的,這個丟失掉的世界我覺得才是真正電影的世界。

在今天的電影界里面有相當一部分的堅持藝術電影的人也已經把這個世界丟掉了,因為他們更想趕上時代,他們要跟著現在電影觀眾的口味,哪怕是藝術電影觀眾的口味。所以說文劍這次做的事情,是略微顯得悲壯的一件事情。他依然在堅持這樣一種藝術電影,去真正還原世界本質,反映這個完整的世界,就是反映他自己的世界。

但是觀眾可能很難在這個時代的觀影習慣中調動起自己的主動性。我想,面對這樣的狀況,如果你說要拋棄這樣的傳統電影領域,你需要明白這意味著你將會拋棄整個電影史里面的70%的真正優秀的電影。我不是說等同《建筑師》與電影史上優秀的電影,而是在說他執著的方法,你要是丟棄這樣一種方法的話,你將丟棄整個電影史70%的好電影。

電影最終是省略法的藝術。這不是我說的,是一個很好的電影教科書里面說的,說你沒法領會空白處的話,其實就沒法領會一個真正的電影。我在這講如果說我們想讓自己的電影素質更好,更深入的話,我們至少要容納更多的東西。文劍這個電影其實還真是較好地體現了那種電影的方式,或者那種電影本質的一種表達。

“江蘇新浪潮”和電影的地域性

我是南京人,但是我從來沒有在南京拍過片子。我第一個片子在開封,第二個在內蒙古拍,第三個片子在武漢拍,第四個片子在杭州拍,然后陜北還有一個,在重慶還有一個。有的時候我也問自己為什么不回到南京來拍,我發現我總喜歡在外地找南京的感覺,比如說《江城夏日》,武漢就很像南京,重慶也很像南京,然后開封的城墻也很像。

我總想把異鄉當故鄉拍。我也看了一些比如婁燁還有其他幾位導演拍南京的電影,在南京拍,講南京話,我聽了覺得很奇怪。我覺得不要去說我是江蘇出來的,就必須在江蘇拍,這有點順拐了。但是我覺得潛意識里面想在異鄉拍故鄉的感覺是真實的,我們只能說在南京這邊的成長經歷,對你的表達方式以及看待世界的方式都會有影響。

我最早去巴黎的時候,法國記者問過我這個問題。我后來才反應過來,南京的古城墻給我的影響很多,南京的林蔭大道給我的影響也很多。我第一次去巴黎,在香榭麗舍大街上,我發現法國還沒有我的故鄉好,因為他們梧桐樹已經光禿禿的了,大道也不長。我沒有任何的民族情緒,也不帶有明顯的故鄉情緒,是在說你如何認識你的生命的出發點,你的生命的根基,這個根基不只是一個城市形態決定的。

我覺得比記住你的江蘇身份更加重要的是,你只有拍了真正從你的生命的根部出發,去看世界或者思考世界的一系列電影的時候,你才可以去回答自己的作品和江蘇的關系。

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964