今年以來,稀土市場活躍度驟然增加,各原料及產品價格不斷上升,漲幅和價位皆創下近幾年歷史新高。進入8月份,這一輪沖高走強勢頭大有加速跡象。業界因此眾說紛紜,猜測這次稀土市場能否真正走出低迷。日前,中國化工報記者就此進行了調查采訪。

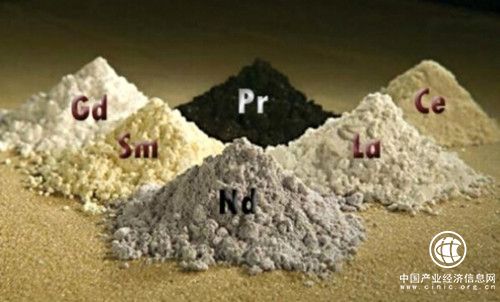

(資料圖片 來源于網絡)

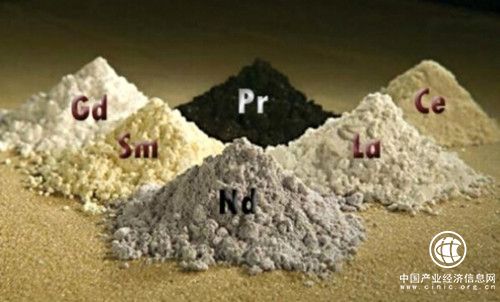

(資料圖片 來源于網絡) 三大外力促上漲

就此輪稀土價格連續數月暴漲的原因,中國化工報記者采訪了原國家計委稀土專家組成員馬鵬起、內蒙古科技大學原稀土學院院長張胤等。他們分析認為,推動市場上行主要有三大外力。

一是國家多部門聯動,持續推進一系列“稀土打黑”重拳行動,效果顯現。

2016年11月,工信部、公安部、國土資源部、環保部、海關總署、稅務總局、工商總局、安監總局等8部門聯合下發了《關于商請組織開展打擊稀土違法違規行為專項行動的函》,要求各地組織有關部門對轄區內稀土開采、冶煉分離、綜合利用和貿易企業開展全面核查。

今年5月9日,工信部原材料司(稀土辦)組織召開稀有金屬部際協調機制聯絡員會議,通報了打擊稀土違法違規專項行動階段工作進展情況:自文件下發后,全國23個省(區)共檢查各類企業415家,查出61條違法違規線索,已依法處理23家,另有38家正在處理中。通過秩序整頓,稀土行業生產經營形勢得到改善,2017年1~3月,稀土行業實現主營業務收入同比增長21%;實現利潤同比增長29%。截至4月底,氧化鑭、氧化釹、氧化鋱等產品價格同比分別增長了35%、5%、31%。

今年2月23日,商務部牽頭其他6部委聯合印發了《關于推進重要產品信息化追溯體系建設的指導意見》,配合稀土專用發票的使用和產品追溯體系的建立。5月中下旬,工信部會同國土資源部、環保部、稅務總局,以及相關行業專家組成核查組,檢查部分省份打擊稀土違法違規專項行動進展情況,針對企業原料采購、生產銷售、財務數據、產品庫存等情況,到生產現場進行了實地核查。此次檢查發現了超計劃生產企業未按地方政府要求停產整改、部分企業涉嫌購買加工非法礦產品、偷逃或未代扣代繳資源稅等稅費、廢渣堆存未達到環保要求等問題。

今年6月,工信部原材料司(稀土辦)成立了整頓稀土行業秩序專家組,同時籌劃根據《稀土行業規范條件》繼續開展合規稀土企業申報工作。

據悉,工信部已會同中國稀土行業協會、五礦進出口商會、六大稀土集團商討下一步稀土行業整頓措施,主要包括:加大打黑力度、查處違法違規行為、建立企業黑名單制度、完善問責機制等。由此,國家層面基本實現了常態化、制度化、專業化的手段,切斷了“黑稀土”流入市場的渠道。二是國家收儲制度緩解了市場過剩。

2016年6月,新一輪國家稀土收儲計劃啟動,收儲總量為1.5萬噸,已分別在2016年12月和今年1月、3月、5月收儲4次,共計5900噸,目前幾輪收儲量完成了不到40%。收儲后,各大稀土集團鐠、釹、鏑、鋱的庫存大幅降低,這是此輪價格上漲的重要因素之一。

三是在政策措施高壓下,指令性計劃生產落實基本到位。7月13日,工信部下達2017年第二批稀土生產總量控制計劃,其中礦產品52500噸(和2016年持平),冶煉分離產品49925噸(2016年為55000噸),對五礦集團、中國鋁業、廈門鎢業等6家相關企業均給出了總量控制目標。通知重申,稀土是國家實行生產總量控制管理的產品,任何單位和個人不得無計劃和超計劃生產。

據了解,目前6家稀土集團已將工信部的生產總量控制計劃分解下達到相關企業,從生產源頭控制稀土原料產量和市場投放已經初步得到落實。

業內專家指出,除以上原因之外,近期國際、國內大宗商品價格普遍回升,加上中央環境保護督察組進駐各地打擊環境污染,部分環保不達標稀土企業停產、半停產,也間接推動了稀土產品市場行情轉好。

上下游陷入博弈

中國化工報記者在采訪中了解到,面對上游稀土礦物及氧化物原料的大幅提價,下游稀土功能新材料等相關用戶似乎有些措手不及。

一些福建、江蘇、山西等地的稀土新材料企業已經發出通知,開始上調產品價格或提高預付款比例。山東、河北等地一些稀土新材料公司稱,由于庫存低位,將以稀土氧化物及材料實時價格為基準,上調稀土新材料價格,以前要求預付款比例為30%,現在只接收預付款比例達到50%的訂單,且報價僅當天有效。

稀土產業鏈上下游企業的價格博弈也悄然展開。上海東氟化工科技有限公司副總經理趙為忠告訴記者,稀土價格暴漲以來,眾多生產企業和貿易商都出現“捂盤惜售”的情況,有的商家甚至囤貨居奇。目前,大部分稀土產品市場表現為供不應求,而且很難買到現貨。大家對后市普遍持樂觀心態,認為后市價格還會出現上漲。而下游功能材料企業為應對原材料上漲,也在試探提高產品價格,但市場還沒有接受的跡象。

以稀土行業產量最大的功能材料磁性材料為例,雖然上游稀土原材料價格連日暴漲,但數月來下游釹鐵硼產品報價尚未出現明顯變化,僅有一些提價計劃,但市場認可與否還不得而知。所以,目前稀土行業上下游企業仍在觀望,不少處在價格高位的稀土產品出現了有價無市的尷尬境遇。

內蒙古龍美科技有限公司副總經理趙蘭強調,對于稀土行業整體而言,正常的價格上漲對企業是有利的。比如經歷了市場長久低迷的大型稀土企業集團,冗員和債務纏身的矛盾較為突出,稀土價格的恢復性上漲有助其重建盈利能力和改善現金流狀況,可以一定程度上降低負債率。

同時,這也有利于發揮價格杠桿作用,加快企業轉型升級。但稀土價格非理性的暴漲,可能會給下游行業帶來難以承受的壓力。隨著時間的推移,企業只能采取停止采購的觀望態度來規避風險,這可能導致不久后的大幅暴跌,并導致上下游企業遭遇不可彌補的損失。此外,價格暴漲不僅會增加稀土功能材料制造業的成本,也可能增加上游原材料行業過剩產能死灰復燃的風險。

“政策市”難言回暖

眼下,稀土產業鏈上下游都在不斷加碼提價,力圖繼續推漲市場行情,再次拔高利潤率,稀土價格也一路上行。但事實上,業界并不看好未來稀土市場繼續回暖的預期。業內普遍認為,此輪飆漲是典型的“政策市”,實際上是國家用行政手段整頓稀土行業亂象,從供應側削減了稀土產量和市場投放量。

國務院發展研究中心研究院賈瑞霞博士在接受記者采訪時表示,稀土市場能否持續穩定回暖,最終決定因素是供求關系。目前,我國稀土市場總體是過剩的。雖然經過國家有關部門的整治,稀土行業的產業集中度有了大幅度提升,但消費需求端尚處疲軟狀態,沒有出現大幅增長的勢頭,稀土供大于求的基本面并未根本改觀。因此,稀土市場不存在價格持續性上漲回暖的條件。而且,稀土價格暴漲,各方盲目炒作,造成市場劇烈波動,最終會給上下游企業的生產和經營帶來風險。

業內有關人士已經證實,近日,國家有關部門給中鋁公司、北方稀土、廈門鎢業、中國五礦、廣東稀土、南方稀土等六大稀土集團下發文件稱,稀土市場出現報價無序、囤貨居奇現象,要求國家稀土產銷重點企業六大稀土集團必須加強行業自律,維護行業生產經營秩序,嚴格按照稀土生產總量控制計劃抓好生產,順價銷售產品,共同促進稀土市場健康良性發展。這一舉措表明,現在稀土市場存在炒作、過熱、非理性的問題,需要及時降溫。

“我國稀土行業過剩狀況仍然十分嚴重,稀土市場長期回暖尚待時日,絕對不是今年。”趙蘭向記者透露。她分析,2016年工信部發布的《稀土行業發展規劃(2016~2020年)》要求,到2020年我國稀土年產量控制在14萬噸內,按此測算每年產量將同比減少4.58%。而權威機構統計顯示,預計2017年中國稀土產量約為16.9萬噸,刨除國家10.5萬噸的開采指標,其他渠道產量約為6萬噸,而消費與出口方面僅能達到13.7萬噸左右,過剩超過3萬噸,這是一個不小的數字。

面對大幅走高的稀土市場,多位業內專家及企業人士發出警示,2010~2011年,稀土市場就曾出現暴漲現象,但在產能產量迅速跟進、違法違規生產增多、游資炒作介入、行業產能過剩等多方因素影響下,不久后價格陡然步入下降通道,自高點回調約80%,結果上下游企業遍體鱗傷,深陷泥潭,以致此后多年稀土行業都一蹶不振。業界呼吁,國家有關部門及大企業集團及早采取有效措施,降低稀土非理性暴漲帶來的風險,使稀土價格早日回歸理性,確保稀土行業健康發展。(本報記者呼躍軍)

轉自:中國化工報

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀