10多年前,浙江省江山市大陳村還是一個塑料袋亂飛、污水橫流的“后進村”。村民止步于溫飽,村集體經濟負債累累,村民還曾因土地征用問題屢次鬧訪,作為負面典型被央視《焦點訪談》曝光。而今,大陳村已經成為全國文明村鎮、中國十大最美村莊之一、國家美麗宜居示范村、全國思想文化宣傳工作示范點。出現這樣不可思議的變化,要從村歌說起——

唱村歌一開始是為了治村

2005年,從部隊退役回村的汪衍君被推選為大陳村黨總支書記。剛到村里,見一位村民吃著甘蔗并隨地吐渣,汪衍君拿著塑料袋一路跟在后面,撿都撿不過來。再看屋前屋后,養雞養豬,臭氣熏天。

經過一番走訪,汪衍君認為,大陳村的首要問題是人心渙散。

“管村先管人,治村先治心。”在部隊就是文藝骨干的汪衍君想到以前教戰士通過唱歌提振士氣,突然有了靈感:何不創作一首村歌,讓全村人一起唱?一來可以通過唱村歌凝聚民心,二來可以鼓舞創新、創業的士氣。

汪衍君在每次活動中都帶頭唱村歌

汪衍君帶頭排演

汪衍君找到村里的幾位文化人,一起創作了第一首村歌《大陳,一個充滿書香的地方》。汪衍君帶頭唱,也教村民傳唱。漸漸地,汪衍君把唱歌變成了治村“法寶”:開會遲到,罰唱村歌一曲;誰家有了喜事,村干部帶頭唱歌祝福;每逢節慶,大家賽歌。

村民祝云英從小愛唱歌,干農活時唱、帶孩子時唱、做針線活時唱,可聽她唱歌的只有村里從小跟她要好的姐妹。有了村歌以后就不一樣了,她有了公開亮嗓子的機會,有了更多聽她唱歌的人,她越來越愛唱,越唱越起勁。

一個偶然的機會,江山市文化館原館長朱錫群聽到了祝云英的歌聲,驚嘆“咱江山居然還有這么好的嗓子”。朱錫群當即邀請她做新譜村歌《碗窯美》的主唱。再后來,祝云英把《碗窯美》從江山唱到了衢州,又從衢州唱到了杭州,唱到了浙江省人民大會堂。

“如果不是村歌,我還只是一個圍著鍋臺、孩子、老公轉的家庭婦女,哪有機會站上大舞臺。”說起自己的“舞臺生涯”,祝云英幸福滿滿,“每唱一次《碗窯美》,我就多了一份對家鄉的熱愛、對幸福生活的自豪。我期待有一天能讓全世界聽到江山村歌。”

今年78歲的汪衍勤退休后回到大陳村,就義務當起了村里農家書屋的管理員和村歌的教歌員。汪衍勤指著家里墻上張貼的村歌曲譜說,這些歌村里的男女老幼都張口能唱。每周一、三、五,村里的人會集中到他家里學唱村歌。

2020年大陳村“全村福”

在汪氏祠堂,記者看到了一張巨大的“全村福”。照片里,村民個個笑容滿面。“我們每年都拍‘全村福’,往年是大年初一拍,今年受新冠肺炎疫情影響,推遲到國慶節拍了。當時,我們1600多號人齊聲高唱《歌唱祖國》,場面真是太震撼了!”汪衍君說,2014年拍第一張“全村福”時來了807人,往后一年比一年多。全村今年有1373人,前來拍照的卻有1600人,不僅村民都來了,許多在外地的創業者也帶著子女回來了。

唱歌唱出了好村風。在嘹亮的村歌中,村民找到了久違的歸屬感、集體榮譽感和社會責任感。大家看到地上廢袋果殼會自覺撿起來;茅棚影響祠堂,三戶農戶主動拆除……依靠文化的力量,“村歌治村”使村莊干凈了,村民心齊了。數年過去,大陳村跟過去判若兩村。

日日吟、天天唱,大陳村也因村歌成名。

每一個村干部都學會“吹拉彈唱”

唱歌治村的法子很快傳開,特別是在大陳村舊貌換新顏之后,臨近的村子開始效仿,碗窯鄉鳳凰村就是其中一個。

說起村歌,碗窯鄉鳳凰村的村黨總支書記陳祥水深有感觸。鳳凰村是個移民村,2010年,來自100多個村子的800多戶村民從深山的角角落落搬出來,在鳳凰村落了腳,光姓氏就有103個。如何把村民凝聚起來?陳祥水想試試“唱村歌、辦村晚”的辦法。

第一年辦村晚,村干部自己掏腰包,請了舞龍隊、搭了舞臺、扎了花燈,可來參加的村民只有二三十人。陳祥水咬了咬牙,第二年春節繼續辦。這一次,他編了一首《移民筑夢》的歌謠,帶著自己的女兒第一個上臺,村民在臺下擠得滿滿當當,聽到精彩處也都按捺不住,跳上臺亮一把自己的才藝。

“借得須女江邊龍虎方寸地,問鼎江郎山下鳳凰第一村。”從那以后,鳳凰村開始有了自己的精氣神。借著靠近市區的便利優勢,鳳凰村成立了物業管理委員會,興辦了殘疾人集中托管中心,還引進了幾家小型加工企業,村民靠著物業分紅,在家門口就業就能有一份穩定的收入。“自從有了村歌,村民的生活方式發生了很大的變化。”陳祥水說。

江山賀村鎮獅峰村是個遠近聞名的富村,很多人家精通打理木材生意。何軍從1998年就是村支書,眼看著村里人富起來了,他迫切地想讓村民在精神上產生蛻變,他也想到了村歌。

為了給村歌譜個大氣優美的曲調,何軍拉著從上海音樂學院民樂系畢業的江山市婺劇團作曲家陳宏君,用兩個晚上把自己會唱的歌唱了一遍,請陳宏君根據他的音色和音區譜曲。在獅峰,何軍喜歡穿著便鞋,開車行進在平坦寬闊的柏油馬路上,為有意前來投資的客商展示新式的農居、新建的大道和江賀工業走廊上林立的廠房。于是就有了這曲《獅峰雄起》:“一個變遷的故事,印在獅峰農戶家漂亮的樓院里;一部崛起的傳奇,刻在十里工業園明星的企業里……”

值得一提的還有江山廿八都鎮,這個“一腳踏三省”的地方,自古就是軍事和商業要沖,人口流動頻繁,來自山東、河南的齊魯文化、中原文化,來自云南、貴州的西南文化與吳越文化、閩越文化在這里融匯。隨之而來的西南山歌、中原民俗與江西的采茶調、安徽的花鼓調融合后,形成了獨具特色的廿八都山歌。2008年,廿八都被命名為“中國民間文化藝術(山歌)之鄉”。當地村歌《謎一樣的廿八都》被拍成了宣傳片,還被浙江省委宣傳部推薦列為G20杭州峰會文化禮品。

江山市把本地制作的MV村歌、鎮歌、企業歌等地方歌曲導入全市多家KTV點歌系統,不再需要專門的舞臺,村民進入歌廳就能和著音響、伴奏唱起來。有一次,何軍瞅著汪衍君不在場,乘興點唱了《媽媽的那碗大陳面》。他說:“這首村歌最出名,我第一次唱,不比汪衍君差吧。”

如今,在江山“吹拉彈唱”幾乎成為村干部的基本功。“吹”就是要讓清廉之風吹進家家戶戶;“拉”就是要拉近村莊干群之間的距離;“彈”就是要工作有主次,做事有方法;“唱”就是干群齊心合力,共同把村莊建設的大戲唱好。

村歌文化帶來了美麗經濟

村歌越唱越紅火,漸漸成為江山市的文化名片。村歌文化品牌建設換來鄉風文明的改善,同時也為經濟發展營造了良好的軟環境。到江山聽村歌、唱村歌的游客越來越多,各村民俗文化悄然興起,為全域旅游注入了生機活力。

一個新想法出現在汪衍君的腦海里:如果能把大陳村歌的故事變成一臺音樂劇,進行演出,讓村民在唱村歌的同時掙錢,那該多好!

浙江小百花演員輔導村民排演

2018年3月,浙江小百花越劇團、江山市文化館與大陳村簽訂跨領域合作的結對共建框架,約定在大陳村創建“浙江美麗鄉村戲曲旅游基地”;2019年8月,為慶祝新中國成立70周年,浙西首部紅色實景劇《你好江山》登場了,有210多名村民參演。

紅色實景劇《你好江山》演出照

本地素材改編、本村村民參演,28場演出,場場爆滿,吸引1.8萬人次觀看。今年4月,在疫情得到有效控制后,大陳村根據汪氏普賢公與其繼母的孝道故事,創新推出浸潤式孝廉劇《大陳見面》,劇目感人肺腑,30余場演出場場爆滿,吸引近2萬人次觀看。

為品嘗一口“媽媽的那碗網紅面”,游客云集。去年,大陳面館一年手工面做到3000噸,是前兩年的近10倍。此外,大陳村以“公司+農戶”“線上+線下”的方式,把全村農家樂、民宿、私房菜等集合到客服公司名下,以“農戶曬單+游客點單”的訂單式服務對游客所需進行統一分配,讓村民在鄉村休閑旅游發展中獲益。

村歌文化帶來了美麗經濟。在村歌、村劇的助推下,大陳的故事變成一臺音樂劇,大陳的土特產變成了一件件旅游商品。2019年吸引游客近33萬人次,集體年經濟收入超過70萬元。大陳村靠著村民口中的歌、媽媽手里的面、文化禮堂里的劇,成為遠近聞名的小康村。2020年,兩部劇為村集體增收110萬元。

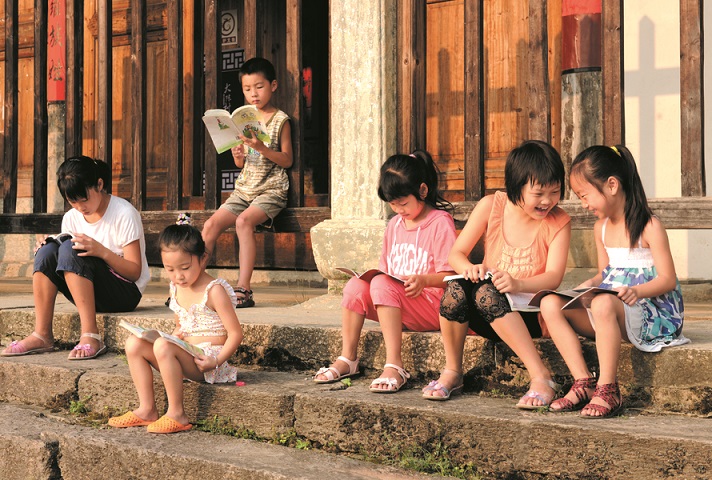

村歌文化也在熏陶下一代

在江山,文化禮堂就是孩子們的暑期樂園

大陳村文化活動豐富多彩

據統計,目前,江山292個行政村共創排村歌200多首,2/3以上的行政村有自己的村歌,每年開展文化禮堂村晚等活動300余場次,參與群眾10萬余人次。2019年,江山市接待游客2096.87萬人次,旅游總收入133.12億元。

“村歌不僅富了腦袋,更富了口袋。我還要繼續努力,將大陳村打造成村歌小鎮。我要把江山的村歌唱到世界舞臺,讓世界人民聽到中國幸福鄉村的聲音。”汪衍君信心滿滿。

—記者手記—

江山如畫,幸福如歌。一首村歌就是烙印一方鄉愁的文化符號。唱村歌成為江山父老鄉親的一種生活方式,他們在這樣的生活方式中經營著自己的村莊,記錄著新農村里的幸福時光。

2020年“慶豐收·迎小康”中國村歌大賽總決賽

13年時間,江山的村歌從一人唱到全家唱,從一家唱到全村唱,從一村唱到村村唱……11月21日,2020年“慶豐收·迎小康”中國村歌大賽總決賽在大陳村舉行,展示出從一地唱到全國唱的勢頭。獨特的村歌文化現象,這潤物無聲的文化力量照亮了江山文旅融合發展的“詩和遠方”,也為鄉村振興注入了新動能。

“生活過得好不好,人民群眾最有發言權。”習近平總書記指出,要從人民群眾普遍關注、反映強烈、反復出現的問題出發,拿出更多改革創新舉措,把生態環境、社會治安等問題一個一個解決好,努力讓人民群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。

用村歌這樣一種獨特的文化手段,既實現鄉風塑造、民心凝聚,又有效推動農村環境整治和文明程度提升,還走出一條文旅融合、農旅融合的鄉村振興新路子,大陳村乃至江山的實踐證明,這條富有地方特色的鄉村復興之路給村民帶來的獲得感成色十足。期待村歌樂民、村歌富民、村歌潤民的“鄉村振興交響曲”在“十四五”時期越唱越響!(徐繼宏)

轉自:文旅中國

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964