決定加入電視劇《山海情》劇組時,美術指導王競連劇本都沒看到。

接到正午陽光制片部邀約時,王競正在《清平樂》的劇組里。得知是孔笙導演的扶貧劇,他二話沒說,就答應了。2020年初,他和團隊開始收集資料時才發現,一個“難”字,幾乎貫穿這個項目的全過程。

《山海情》美術指導王競

除了演員表演以外,觀眾在畫面里看到的一切,都與美術有關。這項工作龐雜細碎,大到火車、飛機,小到演員手邊的水杯,都要重現故事發生的背景。

《山海情》講的是上世紀90年代福建對口幫扶寧夏西海固移民脫貧的故事,開籌備會時,孔笙拿了一張西海固當年的全景照片,作為選址參照。照片上的西海固寸草不生,只有一層又一層的黃土坡和土窟。

王競和伙伴們拿著照片,一到現場就傻眼了:黃土坡如今植被茂盛,林間還有流云。村子的地基尚在,但土房子已經被樹包圍了,西海固成了野雞、野兔、野豬、野山羊的天下。

2020年5月,美術團隊幾乎走遍了寧夏,希望找到符合當年西海固情況的場景,最后在寧夏中衛的某個旅游地,找到了一片比較原始的地貌。劇中,孩子們從山里跑出來那場戲,就是在這個景點拍的。

王競告訴《貴圈》,他帶著美術團隊里的14個年輕人,最初想在美術方面做些創新,用場景的形式感去強化移民群體的困難。比如孩子們逃跑的那段戲,他們想在一望無際的戈壁灘上找一條孤零零的鐵路,拍出幾個小孩追車的感覺。但是這些設想落地時困難重重。

孔笙勸王競,戈壁的自然環境基礎在那兒呢,已經很有力量了,不用把過多的精力放在這種表面化的事情上。真正應該著力去做的,是通過各種各樣的細節,讓大家信服這個營造的環境。

以下是王競的口述:

1

《山海情》拍了3個月,從籌備到拍攝,時間非常緊張。按照拍攝時間倒推,美術組要在14天之內初步建起一個金灘村。

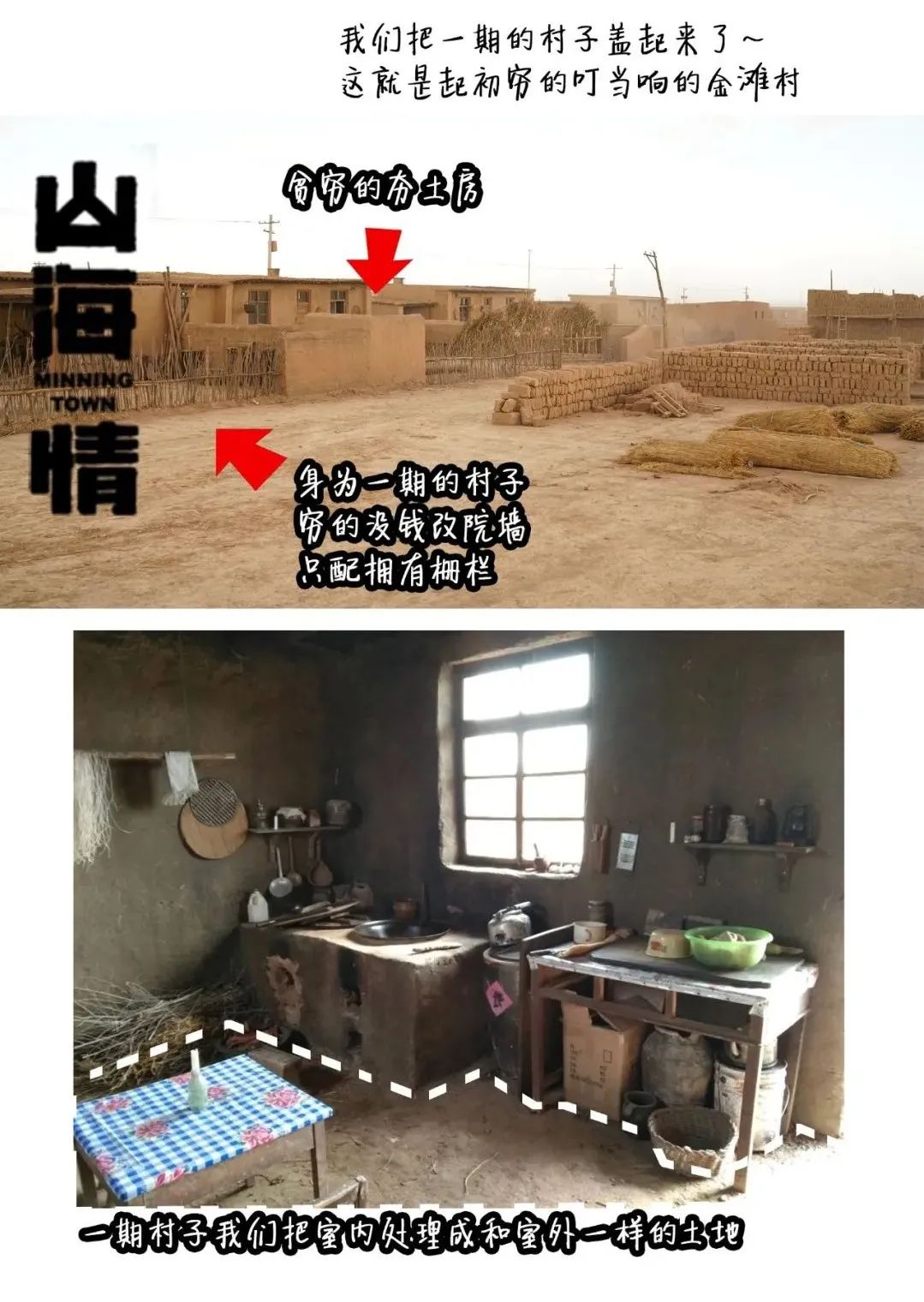

劇中的“金灘村”是劇組自己蓋出來的(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

為了在短時間內完成整個村子的基建,我們想了很多辦法。起初,打算在鋼架外面包一層木板,再做一些墻面效果偽裝成農房,后來發現戈壁風沙太大,風一吹,“房子”就會動,很危險。

我們又嘗試做一些傳統的置景搭建——先打地基,起一個基礎框架,再做墻面效果。結果發現這個方案不僅效率低,成本比真的蓋一間房子還高。

戈壁灘地表全是石頭,特別難挖。我們決定,除了有內景戲的房屋,其余場景參考當年第一代移民建房子的方法——不打地基直接起房。不過他們當年是用夯土,我們用磚,外面包板加厚牢固,最后做夯土效果,偽裝成原始土坯的樣子。雖然是平地起房,但磚的重量加上木板和夯土的重量,足以抵抗風壓。

這就是金灘村的一期工程。按照故事情節,這個吊莊移民新村的場景大體上要經歷三個時期:

從地窩子到土坯房,“金灘村”一期完工(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

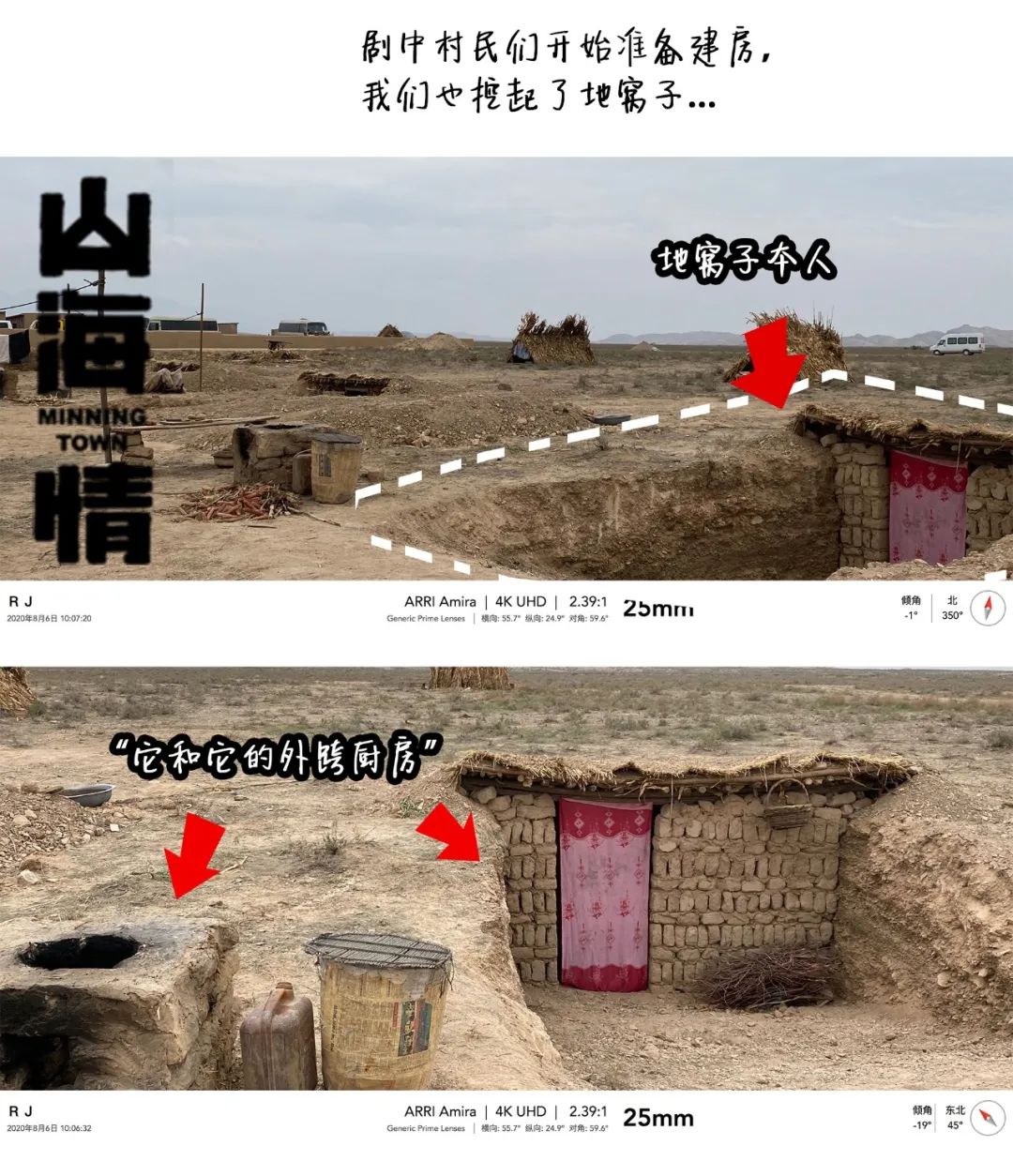

一期是土坯房,木門木窗,籬笆院墻。劇中有個很完整的體現就是水花家,她是最后到金灘村的,經歷了從住地窩子到建土坯房的全過程。所謂地窩子,就是當年吊莊移民在戈壁灘上挖出來的“房子”。戈壁灘上風沙非常大,地窩子是當時最經濟、快速且有效的一種居住方式。

到了二期,就出現了磚包房——表面是磚,里面還是土坯,院墻也從籬笆升級為夯土墻,開始有了鋼架的門窗。這時候,村民們已經開始種蘑菇了,收入提高,生活條件也有了一些改善。

升級改造后的“金灘村”二期(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

那之后,第三期才出現了磚房、磚墻、小鐵門……按照最初的方案,這個村子的三期要同時搭起來。這是我們傳統的做法,在開機前它們就都存在了,方便拍攝時轉場。但是導演希望金灘村的場景,可以隨著劇情發展和拍攝順序演變、生長,從地窩子到土坯房、磚包房,再到磚房,無論是室內裝修還是整個村子的大環境,都要體現逐一變化的過程,而且是誰家先富起來了,誰家先開始變。這大大增加了美術組的工作量,為了體現變化,金灘村的美術設計一共有27稿,每個階段都有大大小小的修改。

這是特別大的挑戰。美術組幾乎每天都在交新的場景,有時甚至一天同時要交好幾個場景。

比如上午拍完村民A家一期的戲份,下午拍村民B家。只要鏡頭帶不到村民A家,我們就要開始給村民A家做“生長”。但是如果需要補拍或加拍之前的鏡頭,就要把“生長”的部分拆了改回去。

金灘村的場景搭起來以后,當地的一些居民會開著車從閩寧鎮來參觀。一開始是一些對拍戲很好奇的年輕人來,后來就成了一家老小。有一位老大爺,一下車就哭了。他說一下就想起當年吃過的苦,感覺穿越回去了。

2

金灘村村民通過種植蘑菇脫貧致富,是《山海情》的重頭戲。拍攝過程中,我們要把蘑菇種出來,也體驗到上世紀90年代初吊莊移民戶種蘑菇的辛苦。

肥料是當地人事先配好的,那個味道實在無法用語言形容——苫布一打開,就感覺迎面被人打了一拳。糞肥要在40多攝氏度的菌棚里發酵,然后才能在上面撒菌種,之后還有保濕、保溫、通風等一系列工序。

▲2020年9月21日,劇中馬得寶家菌棚內,工作人員正在穿插布置大小不一的蘑菇(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

說實話,那個棚簡直進不去人。工作人員還能戴口罩,演員完全沒辦法。

劇中“水花”的扮演者熱依扎,當時還在哺乳期,她有好幾場戲都是在菌棚里拍的,真的很不容易。考慮到演員的身體狀況,后期水花家菌棚里的肥料,用的就不是最原始的糞肥了,而是草碳灰——一種發酵的草,味道沒有那么大。

熱依扎飾演的水花正在種蘑菇

為了還原種蘑菇的場景,我們專門請教了吊莊移民戶的種菇高手趙宏先生,也采訪了劇中由黃覺扮演的凌一農的原型人物——菌草技術發明人林占熺教授,給我們提供了一些技術資料。

但還是遇到了問題:按照當年的傳統方法,很難控制蘑菇的產量和它的生長速度。蘑菇一旦發出來,長得很快,每4個小時就要收割一次,否則就會發黃發臭。

可是拍戲不能就著蘑菇呀!轉場的路程、演員的時間,包括一些突發情況,拍攝計劃隨時都有可能調整。不是蘑菇已經長出來了戲還沒拍,就是要開拍了,上一茬蘑菇剛收,下一茬還沒長出來。

而且劇中的蘑菇產量非常大,村民們都是成箱成箱地收菇、賣菇,但劇組人力、物力都有限。只有“得寶”家菌棚里的和“凌教授”實驗棚的蘑菇是我們自己種出來的,最多也就兩箱。

好在當地有一家種植企業,通過現代科技能夠控制蘑菇的生長速度和產量。他們給劇組提供了大量蘑菇道具。否則,就靠我們自己種的那點蘑菇,這個戲估計現在還沒拍完呢。

拍攝現場,蘑菇被反復搬來搬去,一天下來基本就爛了。為了減少浪費,我們將一部分蘑菇放進冷庫,減緩腐爛的速度——劇中蘑菇滯銷開始發黑時,用的就是這批道具。另一部分放在通風處,用作李大有在冷庫門口摔菇這種需要爛蘑菇的戲份。

《山海情》里的蘑菇演員們(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

還有一小部分被我們吃了。我以前吃烤肉特別喜歡吃口蘑,烤出的湯特別鮮。一開始,我想到這么多口蘑可以吃,還挺開心的。到后來,誰也吃不動了。

3

籌備這部戲的時候,孔導特別講究采風,我們在寧夏采訪了很多當年的移民,包括故事里的原型人物,請他們來做顧問。他們提供了很多寶貴的創作素材。

比如,當年每家移民的院子里都有儲水的池子,這是在資料里沒有看到的,包括這個池子具體在院子的什么地方,是怎么往里面灌水的。其實就是在地上挖個坑,為了防止水滲下去,村民們會在坑里鋪上塑料布,用磚頭壓住。

有一段劇情是李大有他們這些村民,每隔一段時間就拉著車去機井買水,然后把水儲存到水坑里。后來隨著生活水平提高,這個水坑慢慢就消失了。

再比如罐罐茶。當地人會用罐頭瓶子燒一罐八寶茶,就點干糧,就是早飯了。這些生活細節沒法從資料上查到,都是吊莊移民戶告訴我們的。這種生活的質感、細節的體現,90%都仰仗這些顧問。

蓋房子的土坯磚現在幾近失傳,我們找到當年會拉這種磚的師傅,專門定制。村民家里的“炕圍子”,包括一些家具、生活用品,很多都是道具組去西海固地區的老村子,挨家挨戶收集回來的,實在收不到的,就自己上手仿制。

《山海情》不是我接手過的美術置景工作量最大的一部戲,但它幾乎可以說是最細碎、繁瑣的一部戲。從一棵樹苗到一塊磚的做舊,那些具體細節的處理,那種對時代事無巨細的還原,是我入行十幾年來從未有過的體驗。

貼畫和報紙墻圍的細節,真實再現了當年居民生活

孔導特別認真,拍攝過程中一直在調整劇本,根據當地人的反饋,讓故事更加合理。每天晚上收工回來吃飯,他會跟大家聊這些事,然后盯剪輯,再改劇本,忙到很晚。

這么多年,我從沒見過孔導在現場發火、罵人。有時候他也著急,就在現場揪頭發,那時候你就知道:噢,導演著急了。

孔導的創作思維很跳躍,經常會有變化。比如地窩子原本建在村子西邊,圖紙過完了,我們就施工。后來復景的時候,導演走著走著忽然站住了,說不對,你看現在這個陽光的方向,地窩子應該在村子東邊。于是我們就在村子東邊重新挖。

地窩子(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

這幾個地窩子就是“水花”剛到金灘村時住的地方。拍這場戲的時候,側逆光的方向是有村子作為背景的,如果在西邊,直接就是賀蘭山了,感覺很荒涼;背面是村子更有人情味,讓觀眾覺得她作為新移民并不是孤單的。

不得不說,導演做的類似調整,每一次都特別準確,不服不行。所以我們基本上也沒有什么怨言,完事兒他就給我們送吃的,以表歉意。

4

這部劇播出之后,我每天都在追,很多情節會讓我跟著流淚。

黃軒飾演的基層干部馬得福號召村民搬遷時,在廣播站的大喇叭里說“涌泉村離醫院太遠了,離學校太遠了”。我去過他們原來那個村子,交通太不方便了,去一趟要在山路上開四五個小時車。

全體創作人員在幾個月的時間里,重走了一遍當年的扶貧路,覺得好難。戈壁灘的天氣就是小孩的臉,沙塵暴說來就來,卷起石子砸向我們搭建房屋的玻璃。

還有紫外線。現場除了演員,工作人員都是全副武裝,只露著一雙眼睛。即便如此,一部戲下來,大家還是完美融入當地人群。美術組的小伙伴,去的時候是白白凈凈的小伙子,拍到后期,直接被導演抓去現場當群演。

2020年7月2日,下梨花坪,劇組工作人員在烈日下徒步10公里完成復景(圖源:E.T.C.S嚏工作室)

拍戲時還趕上很多次暴雨和冰雹。暴雨過后,房屋的夯土效果都要重做一遍。有一回,劇中麥苗家的玻璃被冰雹砸碎了,整個房間都被水泡了。后來一看到天氣不好,大家就做好準備去“救”我們的村子。

平實和共情,是導演對這部戲最核心的把握。我覺得我們做到了。盡管《山海情》不是最能體現美術設計的一部戲,但它的確是最讓我投入和共情的。這是我以前拍戲沒有過的經歷,就好像是我們跟這些人物一起走過了一段歷史。

現在大家對于品質的要求越來越高,這是特別好的現象。觀眾的欣賞水平也在提高,糊弄不了。

其實每部戲播出的時候我都提心吊膽的,生怕哪兒有什么問題。現在網友太厲害了,可能真的會定幀發現問題,啪一個彈幕,大家都發現了。這是觀影方式倒逼行業的一個現象,大家真的得打起十二分精神。

這對于我們這些幕后工作者來說,也是一個非常好的機會。大家關注細節,資方愿意在細節上花錢,我們才有更多的空間去發揮。

口述|王競(《山海情》美術指導)

文|楊溪

編輯|向榮

出品|騰訊新聞×貴圈

部分圖片來自網絡

轉自:澎湃新聞·澎湃號·湃客

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀