摘要:

傳統戲曲,有著不同的文化背景,表演形式多樣,無論哪一種“唱念做打”,都是建立在音樂基礎之上的,如今,將戲曲做一番研究是很有意義的事。“龍腔”是經典戲曲唱腔中的代表作之一,旋律中低沉委婉,凸顯望江方言,情痛意切的運腔韻味貫穿全劇,起到了情感的神韻作用。“龍腔”是龍甲炳和龍昆玉等老一輩藝人共同創作,新一代的藝人演繹得以傳承,弘揚至今,在民間廣為流傳。“龍腔”也被時白林等幾代音樂家收錄,成為黃梅戲精典寶庫中一顆璀璨的明珠,已列入安慶市級“非遺”名錄。“懷腔”的形成是以懷寧縣石牌皖河兩岸為中心,大約在元明時期由當時田間地頭民歌小調以及各種花腔小調演變而來,被人們稱之為正宗的黃梅戲唱腔。其傳承對中國民間戲曲的形成與發展,有著極為珍貴的歷史人文價值。2018年1月,安徽省公布第五批省級非物質文化遺產代表性項目名錄,懷寧縣的“懷腔”項目成功入選。

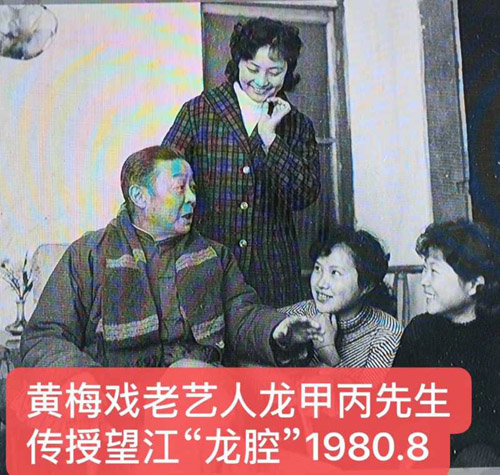

目前,望江縣縣劇團建團60余年,成立黃梅戲院團有21家,民間班社20多家。近幾年該縣根據歷史人物沈鎬為官正道,廉潔自律為題材創作了大型清裝劇《雷池清波》及黃梅戲遺產搶救工程劇目《相知吟》,扶貧攻堅期間以扶貧題材創作了《臥牛村的女人們》、《請所長》、《和諧路上》、《菜場趣事》、《鄰里之間》現代黃梅小戲。其中《描藥方》作為“龍腔”代表作之一,是老藝人龍甲丙口傳身教的經典折子戲,榮獲“優秀傳承獎”,已成為望江縣黃梅戲一張亮麗的名片。全國政協副主席劉奇葆在安慶視察工作時觀看了“龍腔”《描藥方》后稱贊 “這才是地道的黃梅戲”。

傳承文化:黃梅戲中“龍腔”“懷腔”如何在戲中的運用

安徽安慶自明清至今,黃梅戲文化一直十分昌盛,尤其是清中期以后,國家承平日久,百姓安居樂業,戲曲演出市場十分火爆,幾乎是村村唱大戲(鄉民稱徽調為大戲),鄉鄉有科班,培養了大批名伶和名劇。1790年乾隆皇帝八十壽辰,“四大徽班”進京獻藝,一大批安慶籍名伶隨“三慶班”進入北京,在北京站穩腳跟并迅速走紅后,安慶的徽調名流,好佬受約請陸續離開安徽。據了解,安徽的演藝市場當時出現了無人無戲的局面,各縣、鄉的職業和半職業的徽調藝人,紛紛進入安慶,獻演于城區舞臺,縣、鄉的戲臺、草臺。面對巨大的農村演出市場,一些愛唱愛跳的農民、手工業者走上了鄉村舞臺,這就是早期的黃梅戲草臺藝人。

1790年至1890年間,經眾多的鄉村班社和無數藝人的學習創造,早期的黃梅戲劇種雛形已逐漸形成,獨角戲、二小戲、三小戲的演唱風格已基本成型成熟,并開始涉獵正本大戲的演藝,隨之創造出大戲必需的述事抒情類板腔體聲腔。通過在安慶地區各縣各鄉的演出交流,在皖河重鎮懷寧縣石牌這個戲曲搖籃里,融會確認,統一和規范了這種聲腔音樂的體系和名稱,此時的黃梅戲已從為徽班湊場的“小戲”狀態跨入可以獨自組班的“懷腔”時代。

在這個時間段里,“懷腔”班社優秀藝人不斷涌現。黃梅戲開山鼻祖蔡仲賢是望江人,在建國初期的1952年,望江縣人民委員會以師承蔡仲賢“長春班”的弟子胡卯林、龍昆玉為核心的戲班《合意堂》為基礎,組建了望江縣黃梅戲劇團。在先輩們的孕育、耕耘和潛移默化的影響下一路唱響黃梅。蔡仲賢創立的“長春班”劇社是最早的“懷腔”演藝的班社之一,并在香茗山下創建了第一個“懷腔”科班,為“懷腔”體系培養了眾多優秀的專門人才,韋春臺、徐漢卿、胡普伢、金火福、楊潤寶等早期各地戲班的“好佬”無一不是出自其門下。龍昆玉1918年投身“長春班”學藝,得益于眾多名師的指點,當屬蔡仲賢門下徒孫一輩。這種正統規范的學習和訓練與龍昆玉多年積累的演唱技藝碰撞融合,迅速提高了他對劇本、人物、聲腔造型等方面的理解力與創造力,他把望江方言中特有的語速、音節、重音等特質了無痕跡地揉合進唱段之中,使這種聲腔條理清晰、節奏分明、抒情充分、委婉動人。經過無數次地演藝實踐,不斷地豐富堤高,漸漸悟出了一種富含望江方言音韻且極具傳情達意的獨特聲腔“龍腔”。

龍昆玉學藝和成名的時代,正是黃梅戲初創成型的時代,當時黃梅戲的藝術地位,藝人的社會身份認同都是較為低下的,正是一批批先輩前賢憑著對文化藝術的渴求,對舞臺上社會人性的自由表達而帶來的自信與快樂,使他們不懼艱苦,義無反顧地投身于鄉村草臺,他們把握住了當時的社會條件和歷史機遇,創唱了流芳千古的新型曲種黃梅戲。龍先生曾說:“我唱戲不是哪個逼的,是自己情愿的。因為我喜歡黃梅戲,離不開她。過去受到打擊,也有個灰心喪氣的時候,但想起我每到一處有那么多男女老少看我演的戲,喜歡聽我的唱,就把吃的苦、受的罪全忘了。” 龍昆玉這番話,體現他唱戲是為了追求快樂,是為了能在舞臺上抒發自己的價值觀,為觀眾去創作、去演出,他極盡自己的聰明才智創造出令人蕩氣回腸的“龍腔”藝術。

至今,“龍腔”在眾多傳統和新創的黃梅戲劇目中廣為運用,已成為黃梅戲聲腔系統中不可或缺的精典之一。在傳承文化遺產時,與觀眾零距離的交流互動,激發靈感,延伸思考,在純粹音樂上的繼承與運用獨特“龍腔”。

挖掘黃梅戲文化源頭

查找演員的師承關系,從嚴鳳英往上追朔,嚴鳳英的啟蒙老師是嚴云高和其父親嚴思明,嚴思明、嚴云高的師傅是胡普伢,胡普伢的師傅是蔡仲賢。蔡仲賢出身于望江梨園世家,初唱徽調(彈腔),后脫離徽調,草創“長春班”,初稱“采茶戲”,繼而改名“黃梅調”,并開辦黃梅調科班,廣收門徒。

從劇團方面追朔,目前“無石不成班”的說法炒得十分火熱,但缺乏實事依據,顯得有些盛名之下其實難符。在研究團史時,發現黃梅戲起源的實事。解放前,所有黃梅戲班社大多都是松散和流動性的,至上世紀五十年代初各地縣級以上行政地區,才開始成立國有專業黃梅戲劇團。當時黃梅戲藝人緊缺,不少地方都到望江來收羅人才。據統計,由望江藝人幫助組建,或整個班子轉為國有劇團的有十余個。其中岳西縣(汪正奎、陳金鳳、汪演文等),宿松縣(檀幼伢、檀的蓮、聶少華等),太湖縣(由龍昆玉、龍甲丙、陳學良、吳杖銘等親往授藝,吳杖銘留在該團),東至縣(胡玉庭、檀鳳瑞、檀學鋒等整個班社轉為國有),江西彭澤縣(徐祖傳、陳木生、周虎培、江秋華等),江西湖口縣(陳道、韓家池等),江西都昌縣(胡火焰、張其美、廖秀枝等整個班社轉為國有),湖北龍感湖(檀風夫婦等)蕪湖涇縣(湯百銀夫婦等)。當時望江縣劇團由《合意堂》主要骨干龍昆玉、龍甲丙父子,陳學良等組建。在上世紀八、九十年代有的被截拆(如東至、涇縣等),岳西黃梅劇團改為岳西高腔劇團。

“龍腔”和“懷腔”兩大唱腔流派

“龍腔”和“ 懷腔”是黃梅戲在發展過程中的兩大唱腔流派,望江與懷寧是黃梅戲起源與發展的核心區域之一。據望江老一輩藝人回憶,歷史上習慣以武昌湖水系為界,分為“河北”、“河南”,河北以懷寧石牌為核心,包括望江境內的檀家三牌樓一帶,稱謂“河北路子”。河南以望江太慈、長嶺為核心,包括皖、鄂、贛沿江一帶,稱謂“河南路子”,后簡稱為“北路”、“南路”。北路唱腔比較明快激昂,南路唱腔比較婉轉輕柔,至于“懷腔”、“龍腔”之說乃后輩研究者總結命名。南路唱腔集大成者是龍昆玉、龍甲丙父子以及他們的師傅楊運保,師兄胡玉庭(又名胡卯林,戲迷們昵稱卯林伢)等。故后人將南路唱腔稱之為“龍腔”。無論是專業院團的正式演出,還是民營劇團的鄉村舞臺,無論是精心排演的大戲,還是折子戲,都能聽見龍腔。龍腔發展至今,正是吸取了民眾的智慧,融合了當地的風土人情,反映出老百姓的喜怒哀樂。老百姓能聽得懂、學得會,能參與其中,龍腔因而流傳至今。 北路唱腔并無明確的集大成者,故稱之為“懷腔”。“懷腔”與“龍腔”都是黃梅戲的“流”,而非“源”。戲曲 “龍腔”“ 懷腔”經典唱腔代表作之一,已列入安慶市級“非遺”名錄,“龍腔”和“ 懷腔”弘揚至今,在民間廣為流傳,已成為黃梅戲精典寶庫中一顆璀璨的明珠,被稱為正宗的黃梅戲唱腔。安慶有府調,懷寧有懷腔,太湖有彌腔,望江有龍腔,黃梅戲作曲家們應該潛心向傳統的優秀黃梅戲唱腔學習,吸取精華,創造佳作,為老百姓服務,發展傳承中國民間戲曲的文化。

黃梅戲藝人的傳承軌跡的追朔

據相關資料分析,黃梅戲應萌發于皖、鄂、贛交接地區,成形于以望江、懷寧為核心的武昌湖流域。戲曲的名稱與一個地域的名稱相同。至于“大水沖來”之說更是違背自然規律,在同馬大堤未建之前,長江沿岸水患頻發,尤其下游為甚。每遇水患,下游百姓都往上游逃,絕無上游百姓反往下游逃的。望江史上屬移民大縣,大堤建成后,在望江定居的災民幾乎占本土人口的四、五分之一,他們大都來自蘇、皖下游地區,這些人的聚居地、語言、習俗都有別于本土人,尚未見有鄂、贛上游地區移居于此的。皖、鄂、贛等省都有本地的采茶戲,安慶地區12個縣有一半以上都是歷史悠久的名茶產地,如岳西、太湖、潛山、桐城、東至、貴池等,望江雖非產茶大縣,但每到茶季,都有成千上萬人赴江南采茶。近些年因經濟發展,赴江南采茶的人數漸少,但習俗未絕,采茶、做茶都是集體勞做,茶工云聚,趣聞八卦,你吟我唱,以排遣單一勞做的郁悶,極易催生民謠戲曲。黃梅戲起初于民間山歌、采茶小調,黃梅腔、黃梅調。

黃梅戲藝人,不忘戲曲初心、牢記傳承使命。傳承戲曲文化、發揚黃梅戲品牌和“龍腔”和“懷腔”特色,以豐富多彩的黃梅戲文化形式呈現在群眾眼前,讓經典與生活零距離,讓群眾與黃梅戲共呼吸。積極廣泛宣傳黃梅戲的歷史淵源、現狀和未來發展方向。通過這樣的雙向傳遞和接收,促進了“龍腔”和“懷腔”不斷的發展和進步,激勵黃梅戲人創作出讓群眾更加滿意的文化藝術作品,讓人民群眾在輕松愉快中聆聽黃梅調。(作者:望江縣黃梅戲劇團團長 陳立)

【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業宣傳資訊,僅代表作者個人觀點,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65367254。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502035964