一、新興行業綻放活力 富人來自四面八方

輝騰金控相關人士表示,中國是一個年輕的經濟體,高凈值人群是在改革開放之后逐漸出現的。隨著新經濟和創業的興起、第一代企業家逐步交班給第二代,進而涌現出越來越多的年輕高凈值群體,高凈值群體呈現日益年輕化的趨勢。

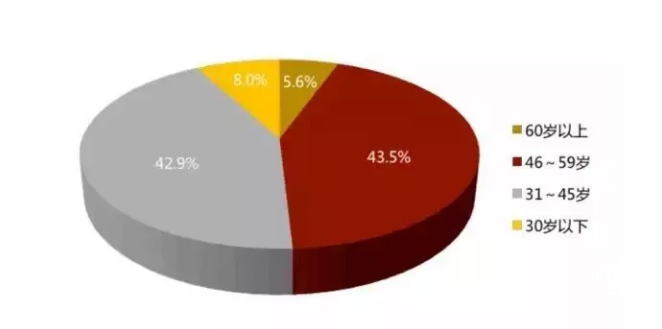

調研數據顯示,60歲以上的高凈值人士占比僅 5.6%,而30歲以下的高凈值人士已占到 8%,45歲以下的高凈值人士占比超過 50%。中國富人們更顯得年富力強。

圖片1:高凈值人群年齡分布

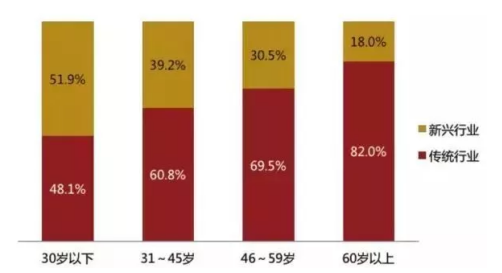

數據顯示,傳統行業是改革開放以來中國經濟的主力軍,因此是高凈值人士最早和最主要的來源。其中,來自制造、貿易、房地產等行業的高凈值人士占比較大。近年來,雖然傳統行業的高凈值人士占比在下降,但仍然占據著絕對優勢,目前占比為 64.6%。

近年來隨著新經濟的快速增長,新興行業的高凈值人士占比在上升,目前已達到 35.4%,新興行業的高凈值人群占比呈上升態勢。新興行業的高凈值人士主要集中在文化教育傳媒、醫療健康、圖TMT 等行業。

輝騰金控:年輕越輕的高凈值人士來自新興行業的占比越多,尤其是30歲以下年齡段中新興行業占比超過一半。

與此同時,創富發家的方式越加多元化。一直以來,創業都是創富的最主要方式。近年來自由職業者、專業人士、職業經理人等在高凈值人群中的占比開始上升,目前,企業家和自由職業者占比分別為 35.8% 和 27.1%;專業人士和職業經理人占比分別為18.5%和17.4%。這表明,在新興行業各種方式均有機會,可以說我們進入了一個可以大膽造夢的時代

圖片2:各年齡段高凈值人士行業分布

二、高凈值人群心態更成熟眼界更寬廣

高凈值人群的價值觀經歷了深刻的變革:一方面,在大類資產價格大幅波動、國內資產整體無風險利率下行的背景下,高凈值人群的投資心態更為成熟,對風險收益的認識更為深刻,財富目標從單純的“創富”開始向“守富”過渡。

高凈值人群投資趨于成熟的一個顯著特征就是:高凈值人群的資產配置理念增強,對財富管理機構的信任逐漸加深,金融投資的重要性日益提升。另外一個特征是,高凈值人群偏好利用金融投資間接助推事業發展。

在金融監管趨嚴、政策引導資金“脫虛向實”的形勢下,高凈值人群的投資行為更為理性,對實業和金融的再投資意愿將與大勢保持密切相關。

三、私募股權備受高凈值人群青睞

在未來的資產配置計劃上,高凈值人士最青睞私募股權資產和海外資產,對股票類資產和固定收益類資產的需求在上升,對房地產類資產的態度從悲觀到中性。總體來說,普遍在增持金融資產,并向著兼顧跨區域、跨幣種、跨周期和跨類別的均衡資產配置方向發展。

圖片3:高凈值人群資產配置計劃

私募股權投資因其較好的風險收益比和持續的政策利好,受到高凈值人群的普遍青睞,近兩年在整體資產配置中增幅領先。高凈值人士中配置了私募股權基金的人數占比高達84.3%,有7.8%的高凈值人士的配置比例甚至超過50%。

在私募產品選購方面,高凈值人士更加趨于選擇專業的管理機構,同時關注管理機構的歷史業績及口碑。

雖然大多數高凈值人士認為A股將區間震蕩,但對股票類資產更加樂觀。一方面,計劃增配股票類資產的高凈值人士比例比去年調研時要高,計劃減配的比例比去年要低;另一方面,計劃增配股票類資產的高凈值人士比認為2017年 A 股上漲的要多。

雖然固定收益類資產的預期回報持續下行,但在市場利率下行、投資與信用風險增加的背景下,高凈值人群對風險較低的固定收益類資產的需求在上升。去年和今年的調研顯示,計劃增配固定收益類資產的高凈值人士占比從 38.8% 上升至 53.3%,計劃減配的高凈值人士占比從 20.6% 下降至 8.6%。

房地產市場在2017年先后經歷了量價齊漲和量縮價緩兩個階段,相比去年更多高凈值人士計劃減配房地產類資產,今年更多是維持配置比例不變,計劃增配的在增加,計劃減配的在減少。

四、私募基金行業的前景展望

輝騰金控相關人分析,中國私人財富市場規模十年增長五倍,持續釋放可觀的增長潛力和巨大的市場價值。同時隨著國內高凈值人群的日益增長,其群體的投資特性日益凸顯,而私募基金的特性恰好貼合了高凈值人群的投資要求。

隨著IPO開閘,中國私募股權及風險投資基金實繳金額創出歷史新高,私募股權基金主導的并購交易金額持續快速增長。未來宏觀政策對私募股權行業持續利好,政府多層次資本市場建設等政策為私募股權投資帶來更多投資機會和退出渠道。

經過多年迅猛發展,私募股權在提高直接融資比重、促進多層次資本市場健康發展等方面扮演著越來越重要的角色,已經成為支持經濟發展的重要力量,也是供給側結構性改革的重要抓手,有利于產業結構優化和經濟轉型升級,提升資源整合和重組的效率。

深圳市輝騰金融控股有限公司為中鐵中基供應鏈集團旗下企業,以央企服務中國實體經濟發展為宗旨,充分發揮金融服務機構為供給側改革保駕護航的作用,以央企產業融入地方經濟發展為目標,通過供應鏈服務模式的導向作用,為實體產業鏈上下游企業提供多元化資金服務支持、產業經驗資源、以及金融服務解決方案。

轉自:新潮網

版權及免責聲明:凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業經濟信息網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章,不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯系:010-65363056。

延伸閱讀

版權所有:中國產業經濟信息網京ICP備11041399號-2京公網安備11010502003583